(voir messages précédents, ici et là)

EN PAYS PERDU

— Le Brésil, oui, Mais, avant tout, l'endroit où nous sommes s'appelle pour nous : l'Inconnu !

— Le Brésil, oui, Mais, avant tout, l'endroit où nous sommes s'appelle pour nous : l'Inconnu !

/...

— Ah ! ce n'est pas fini ! dit-il.

Nous ne savions qu'une chose, le nom du lieu où nous étions ; cela oui ! Pas un bagnard qui ne 1'épèle : Demonty. Pour mon compte, je rêvais à Demonty depuis quinze années.

Nous y sommes. Onze heures du soir. Nuit d'encre, vingt maisons de bois dans la forêt. Silence tragique.

Tout à coup, nous nous serrons les mains, les cinq ! Jean-Marie, joignant les siennes, prononce : Demonty! Nous répétons: Demonty! La joie tourne en nous comme la tornade sur mer. Jusqu'ici, nous devions nous cacher de tout : des chiens de chasseurs d'hommes, des gens. Là, nous n'avons plus rien à craindre. Vingt maisons ! Mais, pour sept mille hommes, c'est la ville la plus grande du monde, c'est la liberté !

Nous restons bien trois heures là, sur place, sans bouger, parlant bas, morts de froid, mais si heureux :

— Il ne faut pas croire, ajoute-t-il, que le bonheur ne soit fait que pour les heureux !

Enfin, nous nous mettons en marche. Il est deux heures du matin, exactement ; la pendule de l'église vient de sonner. Si par hasard l'église était ouverte, on irait y dormir. Nous avançons sur le village. L'église est fermée. A côté, un hangar délabré avec une lanterne au fond. Entrons.

C'est une étable. Des vaches couchées lèvent la tête. Quel œil accueillant, elles ont ! Un gros chien nous regarde, vient nous flairer et se frotte à nous. Il n'aboie pas ! Il remue même sa queue ! Depuis que nous avons quitté la vie pour le bagne, nous n'avons jamais eu réception pareille ! Chacun s'étend contre une vache pour avoir chaud. La mienne était rousse et bien bonne !...

A l'aube, un bruit. On se réveille. Un homme fort, gros, nous regarde. Il a deviné qui nous étions. Il hoche la tête et s'en va.

Nous, nous ne bougeons pas.

L'homme revient, portant une énorme marmite de riz et de giraumons. Cela fume.

Nous croyons que c'est saint Vincent de Paul.

Nous sortons sur la petite place. Les femmes, les jeunes filles, les hommes, les enfants nous entourent. Nos ruinés, nos loques ne leur font pas peur. Les femmes nous montrent du doigt la direction de la Guyane. Nous faisons "oui" de la tête. Alors, elles se signent en levant les yeux au ciel.

/...

— Savez-vous, me dit-il, sans s'être aperçu du hiatus, que toutes les femmes là-bas, sont magnifiquement blondes ? Et coquettes ! coiffées à la garçonne, rouge aux lèvres et fumant la cigarette !

— Savez-vous, me dit-il, sans s'être aperçu du hiatus, que toutes les femmes là-bas, sont magnifiquement blondes ? Et coquettes ! coiffées à la garçonne, rouge aux lèvres et fumant la cigarette !

On grelottait de fièvre, hein ! Elles nous apportèrent de la quinine. Elles nous tâtèrent le pouls, le front, tout naturellement. Et nous étions sales ! Elles nous donnèrent des bols de lait chaud !

C'était le paradis ! Alors les douaniers...

— Ah ! ceux-là !

— Comment, ceux-là ? Les braves gens ! Ils connaissent d'avance notre histoire. Ils savent bien que nous n'avons rien à déclarer. Ils nous disent que les mines d'or de Carcoenne ont repris l'exploitation et que l'on peut aller là.

On remercie tout le monde. Jean-Marie entre dans l'église faire une prière, Louis Nice et le Calabrais disent qu'ils vont partir de leur côté. Adieu ! Nous restons, Jean-Marie, moi et l'Autre.

— Pourquoi l'appelez-vous l'Autre ?

— On n'a jamais bien su son nom, c'était un pauvre petit, bête et malheureux. On l'appelait l'Autre parce qu'il disait toujours à propos de tout : "C'est la faute de l'Autre." L'Autre, c'était celui qu'il avait tué, après une orgie de cidre dans une ferme du côté de Lisieux, je crois.

On compta notre argent. Moi, trois cent soixante-cinq francs guyanais et vingt grammes d'or. Jean-Marie : cent cinq francs et quinze grammes d'or. L'Autre : sept francs dix.

— On t'emmène jusqu'aux mines.

— Merci, Jean-Marie ; merci, Dieudonné, fait-il en s'inclinant devant nous comme si nous étions des évêques.

Les douaniers nous trouvent un canoé pour Carcoenne [Calçoene]. Coût : cent francs et vingt grammes de poudre d'or.

Les douaniers nous trouvent un canoé pour Carcoenne [Calçoene]. Coût : cent francs et vingt grammes de poudre d'or.

On embarque. Je vais vous défiler rapidement la suite de cet épisode, fait Dieudonné, le malheur étant toujours le malheur.

Alors, on est sur le canoé avec les six marins et le patron. Nous tournons le cap Orange. Là, on s'arrête pour acheter du poisson salé aux Indiens à cheveux plats. On repart. On longe la côte. Palétuviers ! Ah ! ceux-là ! Si j'en revoyais, à présent, je crois que je me mettrais en colère et que je cracherais dessus. On rencontre des petits points habités qui s'appellent : Cossuine, Cassiporé. Le surlendemain du départ, nous voyons quelques maisons. On demande ce que c'est ; le patron dit : Carcoenne. [Calçoene, siège à l'époque d'une fantastique ruée vers l'or]

— C'est là où nous allons, piquez dessus !

— Non ! fait le patron, qui continue sa route. On se fâche. Le patron déclare que lui se rend à Amapa, qu'il nous a pris pour gagner de l'argent, et qu'il ne s'arrêtera pas à Carcoenne.

Où allions-nous trouver du travail maintenant ?

Le matin, le canoé entre dans une crique vaseuse. Au fond, un hangar et six nègres nus qui scient des planches. Le patron parle à l'un des hommes, longuement, et nous fait signe de descendre. Je parie mes grammes d'or que nous aurions été tués comme des lapins par les scieurs de long si nous étions descendus. C'étaient des Indiens à l'œil d'oiseau, les plus mauvais ! Nous refusons. Tout le monde crie. Nous crions plus fort. " On n'est pas des Arabes, dis-je. Cette fois vous avez affaire à des Français" . Et nous nous mettons en position de défense.

Le matin, le canoé entre dans une crique vaseuse. Au fond, un hangar et six nègres nus qui scient des planches. Le patron parle à l'un des hommes, longuement, et nous fait signe de descendre. Je parie mes grammes d'or que nous aurions été tués comme des lapins par les scieurs de long si nous étions descendus. C'étaient des Indiens à l'œil d'oiseau, les plus mauvais ! Nous refusons. Tout le monde crie. Nous crions plus fort. " On n'est pas des Arabes, dis-je. Cette fois vous avez affaire à des Français" . Et nous nous mettons en position de défense.

Le patron nous déposera à Amapa.

La confiance est partie. La nuit, nous veillons à tour de rôle. Au matin, c'est une nouvelle crique vaseuse, noire, un vrai paysage de crime : Amapa. Que faire là ?

— Patron, dis-je au Brésilien du canoé, deux cents francs pour nous descendre plus bas.

Il veut aussi quinze grammes d'or. Tout ce qu'on a, quoi ! Mais, il ne va qu'à Vigia, sur l'Amazone. De là, nous pourrons gagner Belem. Belem ! Deux cent cinquante mille habitants, le grand phare de tous les bagnards !

C'ETAIENT TROIS CHEMINEAUX DE BAGNE

Les trois cherninaux du bagne commencent une nouvelle "station". Ils reprennent la mer pour descendre jusqu'à l'Amazone. C'est là, sur ces rives de légende, que Belem est construit. Il leur reste en tout, le canoé payé, quatorze grammes d'or et un billet de dix milreis (trente-trois francs).

Pas de travail ; partant, pas de pain. Comme ils jeûnent, ils sont malades. Ils embarquent à Monténégro d'Amapa, où les mouches à dague, sans doute pour les guérir, leur font des pointes de feu. Celui qu'ils appellent l'Autre est à bout et geint dans le fond du canoé, entre deux ballots de poissons secs !

— Il délire tout le temps, reprend Dieudonné. "Non ! Non ! dit-il, vous ne ferez pas ça monsieur le directeur !"

- Il est loin, le directeur, lui renvoie-t-on. Il est à Saint-Laurent-du-Maroni ! On va vers l'Amazone, tu entends, réveille-toi ! Il sort de son cauchemar pour y retomber.

Il nous faudra six jours de ce canot pour atteindre l'Amazone. Je les passe. Ce n'est que de la faim, — les durs matelots ne sont pas compatissants et mangent devant nous sans rien nous donner, — de la maladie, du chagrin, le chagrin de ceux qui n'ont pas la chance avec eux. Mais, dans l'histoire, cela n'est rien ; ce n'est pas plus que l'accompagnement monotone d'une guitare pour une chanson !

L'AMAZONE

Amazonie aux alentours de Belém

Je passe donc, hein ? Et voici l'Amazone. Alors, là, je dois vous dire mon opinion. C'est tout de même rudement beau à voir ! Ni l'Autre, ni Jean-Marie ni moi, pauvres bougres, n'avions jamais pensé voyager un jour, tout comme des explorateurs, sur le fleuve le plus mystérieux du monde. C'est ce que le sort nous réservait, pourtant !

— C'est trop joli, cela ne doit pas être pour nous, disait Jean-Marie.

On longe une rive. Nous ne voyons pas l'autre, il s'en faut. C'est le matin. L'eau est vert tendre. Des feuilles, des branches, des arbres entiers accompagnent le courant. Voici déjà des maisons. Plus loin, une scierie mécanique. Puis un phare. Deux phares. Nous arrivons chez les hommes.

On longe une rive. Nous ne voyons pas l'autre, il s'en faut. C'est le matin. L'eau est vert tendre. Des feuilles, des branches, des arbres entiers accompagnent le courant. Voici déjà des maisons. Plus loin, une scierie mécanique. Puis un phare. Deux phares. Nous arrivons chez les hommes.

Il y avait soixante-huit jours que nous nous étions évadés. Alors, voir des fumées sortir des toits, voir un tramway ! Le tramway surtout nous bouleversa. On riait. Et il marchait, vous savez, le tramway ! Il marchait vite ; c'était épatant !

— Eh ! l'Autre, lève-toi, regarde !

— C'est Paris ? demande-t-il.

— Des toits, des hommes, un tramway, des bicyclettes !

Il fait "Ah !" et repose sa tête sur son sac puant le poisson séché.

— Courage ! il va falloir te tenir sur tes pieds. Essaye !

Nous préparons nos besaces et la sienne. Un havre aux rives boisées. Le canoé l'aborde. Un appontement de bois. Nous sommes à Vigia ! Un vieux douanier nous crie :

- Hep ! Hep !

Il parle français et nous demande de le suivre. Est-ce que nous avons l'air de posséder des biens ? On se regarde. Les habitants s'arrêtent et nous contemplent avec beaucoup de curiosité.

Nous entrons à la douane. Il sait qui nous sommes, pardi !

— Vous allez à Belem ? demande-t-il.

— Oui, et c'est tout ce que nous avons à déclarer.

— Eh bien ! allez-y ! fait le vieux bonhomme.

Il nous reste quatre milreis et cinq grammes d'or en tout, pour tout et pour trois. La première station de chemin de fer est à Santa-Izabel, à soixante kilomètres. Une fois par semaine seulement une auto relie les deux villes. Coût : dix milreis chaque place. Nous courons tout Vigia à la recherche d'un emploi. Nous entrons dans une scierie. On ne veut pas de nous. C'est l'Autre qui doit nous faire du tort, tellement il a l'air de vouloir mourir. Nous le couchons dans une impasse. Nous repartons. Pas de travail au port ; ce n'est d'ailleurs qu'un appontement. Un tailleur chinois ne veut pas de nous ; pourtant, nous savons coudre. On s'informe s'il y a des meules pour le manioc ; nous pourrions nous embaucher comme mulets. Pas de meules !

Il nous reste quatre milreis et cinq grammes d'or en tout, pour tout et pour trois. La première station de chemin de fer est à Santa-Izabel, à soixante kilomètres. Une fois par semaine seulement une auto relie les deux villes. Coût : dix milreis chaque place. Nous courons tout Vigia à la recherche d'un emploi. Nous entrons dans une scierie. On ne veut pas de nous. C'est l'Autre qui doit nous faire du tort, tellement il a l'air de vouloir mourir. Nous le couchons dans une impasse. Nous repartons. Pas de travail au port ; ce n'est d'ailleurs qu'un appontement. Un tailleur chinois ne veut pas de nous ; pourtant, nous savons coudre. On s'informe s'il y a des meules pour le manioc ; nous pourrions nous embaucher comme mulets. Pas de meules !

Le soir tombe. Rien à espérer ici. Nous avons encore trop l'air bagnard. Une seule solution : abattre les soixante kilomètres à pied. On retrouve l'Autre dans le fond de son impasse. Il nous suit. Nous prenons la route de l'autocar. Neuf heures du soir. La route coupe la forêt ; nous trébuchons dans les ornières. Il pleut. Aucun abri. Marchons.

— Peux-tu suivre, toi, l'Autre ?

Il marche un peu en arrière, mais il marche. La nuit est sans lune. J'entends les dents de Jean-Marie qui claquent : un accès de fièvre. Depuis longtemps, on n'avait plus de quoi acheter un pain ; on se passait aussi de quinine ! Nos pieds sont déchirés par les cailloux. Le sable, la terre, l'eau, nos chaussures, tout cela ne fait qu'un seul poids à traîner. De plus, Jean-Marie a sa malaria ; l'Autre, sa crève, et moi, ma jambe gauche... Nous buvons l'eau qui coule le long des arbres. Jean-Marie ne peut pas. Il tremble tellement qu'il casserait ses dents contre l'écorce.

On marche en suivant le fil télégraphique, en le devinant, plutôt. Ce sont trois forçats en promenade. Au matin, nous avons fait vingt kilomètres. Nous tombons où nous sommes et dormons. Une heure après, nous reprenons la route. C'est dur de repartir! Nous marchons tout le jour, nous arrêtant souvent. Il y a des bananes ; nous en prenons : la nature nous les donne.

Les maisons des villages que nous traversons sont en vase compressée. Qu'il ferait bon, là dedans, une heure ! une nuit ! Les habitants ferment leurs portes. Les chiens aboient, les enfants nous montrent de loin. La nuit revient.

L'Autre suit comme un automate. Il n'a pas dit un mot depuis vingt-quatre heures. Mais il n'est pas mort, puisqu'il marche. Il pleut. Nous marchons toute la nuit. Longtemps après notre passage, les chiens hurlent encore. L'eau tombe, par trombes. Nous avisons une masure. L'Autre s'écroule contre le mur et ne bouge plus. On s'écroule comme lui. Je me retiens pour ne pas tousser. La toux l'emporte. Deux chiens aboient, nous trouvent et n'en finissent plus. On remue dans la masure. Nous reprenons la route inondée.

L'Autre suit comme un automate. Il n'a pas dit un mot depuis vingt-quatre heures. Mais il n'est pas mort, puisqu'il marche. Il pleut. Nous marchons toute la nuit. Longtemps après notre passage, les chiens hurlent encore. L'eau tombe, par trombes. Nous avisons une masure. L'Autre s'écroule contre le mur et ne bouge plus. On s'écroule comme lui. Je me retiens pour ne pas tousser. La toux l'emporte. Deux chiens aboient, nous trouvent et n'en finissent plus. On remue dans la masure. Nous reprenons la route inondée.

Mais, cinq cents mètres plus loin, nous nous dirigeons tous les trois vers un poteau télégraphique : on s'assoit autour. Il doit être trois heures du matin. On repart.

L'Autre suit en parlant tout seul maintenant. Il délire debout. Enfin, pour l'instant, il ne nous retarde pas.

Les coqs chantent au matin !

Au loin, des lumières électriques, pâles dans le jour qui vient.

Attiré par elles, l'Autre semble remonté ; il marche comme un pantin à manivelle, si vite qu'on ne peut le suivre. Il ne parle plus, mais il comprend encore. Il a compris que c'était la gare de Santa-Izabel. Il a fait soixante kilomètres à pied, en pleine agonie ! Il arrive. Il s'effondre.

Le train s'en va à quatre heures du soir, pour Belem. Les jours ordinaires, cela coûte un milreis deux cents. Aujourd'hui, dimanche de carnaval, paraît-il, le prix est de deux milreis neuf cents. On en pleurerait. On n'a pas de quoi prendre le train ! Des gens s'approchent. On leur vend notre plan*. On trouve toujours à vendre cet instrument, c'est si peu ordinaire ! Une femme nous achète des bananes. Maintenant nous avons l'argent.

Le train s'en va à quatre heures du soir, pour Belem. Les jours ordinaires, cela coûte un milreis deux cents. Aujourd'hui, dimanche de carnaval, paraît-il, le prix est de deux milreis neuf cents. On en pleurerait. On n'a pas de quoi prendre le train ! Des gens s'approchent. On leur vend notre plan*. On trouve toujours à vendre cet instrument, c'est si peu ordinaire ! Une femme nous achète des bananes. Maintenant nous avons l'argent.

* Tube cylindrique étanche qui servait de portefeuille intime aux bagnards, qui les dissimulaient dans leur rectum.

Quatre heures arrivent. Nous montons dans un wagon. Des banquettes ! On s'assoit, un peu hallucinés par la souffrance et la faim. Des marchands de gâteaux font circuler leurs paniers. Tout le monde mange. Nous nous tenons raides et dignes et regardons par la portière pour ne pas voir les pâtisseries. Douze petites stations dans la forêt amazonienne. Puis Belem ! L'Autre vit encore.

SOUS LES CONFETTI

Belem ! Il est 8 h. 12 du soir. Santa Maria do Belem do Para !

Nous descendons du wagon, traînant l'Autre. Nous sommes arrivés ! Passerons-nous inaperçus ? Nous mettons pour la première fois le pied dans une ville organisée. Il va falloir compter avec la police. Jusqu'ici nous n'avions abordé qu'à des "degrad" perdus. Nous sortons de la gare ; ses lumières nous aveuglent, nous grisent.

J'ai l'adresse d'un camarade évadé depuis six mois. Où est-ce ? Dans quelle direction ? Aucun de nous ne parle encore portugais. Je décide d'aller seul du côté du public et de montrer l'adresse écrite sur un papier. Je pars. J'hésite avant d'aborder un passant. Je choisis une dame. Elle est un peu étonnée ; je suis tellement sale ; une barbe repoussante, et mes souliers surtout ! Mais j'ai ma casquette à la main, et mon regard ne doit pas être celui d'un homme dangereux. Elle me montre un tramway et m'indique que c'est tout au bout. Je reviens trouver les deux loques. On voudrait prendre le tram, mais on ne sait combien cela coûte. On ira à pied.

J'ai l'adresse d'un camarade évadé depuis six mois. Où est-ce ? Dans quelle direction ? Aucun de nous ne parle encore portugais. Je décide d'aller seul du côté du public et de montrer l'adresse écrite sur un papier. Je pars. J'hésite avant d'aborder un passant. Je choisis une dame. Elle est un peu étonnée ; je suis tellement sale ; une barbe repoussante, et mes souliers surtout ! Mais j'ai ma casquette à la main, et mon regard ne doit pas être celui d'un homme dangereux. Elle me montre un tramway et m'indique que c'est tout au bout. Je reviens trouver les deux loques. On voudrait prendre le tram, mais on ne sait combien cela coûte. On ira à pied.

L'Autre, qui est à sa toute dernière extrémité, part le premier, mécaniquement.

Nous suivons les rails ; nous sommes malades, en guenilles, affamés. La ville est tout illuminée. Une musique joue, la population est en fête. C'est le dimanche du carnaval. De fenêtre à fenêtre, à travers la rue, les gens se lancent des serpentins. Les autos passent, remplies de fêtards qui s'envoient des confetti ; les jeunes hommes aspergent les femmes de parfum. Elles répondent à coups de petites boules en celluloïd. Place de la République, les globes électriques blanchissent les visages. Des voitures où hommes et femmes pincent de la guitare tournent autour de la place ; cela fait un jovial carrousel.

Nous sommes couverts de confetti. Nous avons faim ; nous regardons les restaurants, les pâtisseries. Des badauds, des masques nous empêchent d'avancer. Alors, nous écoutons les orchestres du Grand Hôtel et du café da Paz. L'Autre est héroïque. Il reste dans la fête, comme s'il était venu spécialement pour elle ! On le soutient. Nous avançons. Une rue, deux rues. Nous demandons dix fois. Enfin, voilà l'impasse et le numéro. Une baraque. Je frappe.

Nous sommes couverts de confetti. Nous avons faim ; nous regardons les restaurants, les pâtisseries. Des badauds, des masques nous empêchent d'avancer. Alors, nous écoutons les orchestres du Grand Hôtel et du café da Paz. L'Autre est héroïque. Il reste dans la fête, comme s'il était venu spécialement pour elle ! On le soutient. Nous avançons. Une rue, deux rues. Nous demandons dix fois. Enfin, voilà l'impasse et le numéro. Une baraque. Je frappe.

[Londres donna alors la parole à Rondière, qui les reçut]

— On frappe, commence Rondière. Il était dix heures du soir. J'étais couché. Je prends ma chandelle, j'ouvre en chemise, je regarde. Je vois trois loqueteux traînant des serpentins à leurs chevilles, la barbe remplie de confetti et les yeux maquillés par la faim.

— Eugène !

— C'est moi ! dit-il.

- Eh bien ! t'es beau !

Je recule ; ils entrent. Ils étaient bien abîmés.

- Combien donc que t'a mis de temps, Eugène ? Il laisse tomber, d'une bouche qui a soif :

— Soixante-douze jours !

Je donne de l'eau, du pain. Alors, je m'aperçois que parmi les trois il y a un moribond qui ferme déjà les paupières sur mon plancher.

— Qui est-ce celui-là ? Dieudonné répond :

— De là-bas !

— Il faut le conduire à l'hôpital. Pour lui d'abord, pour nous ensuite. S'il meurt ici, nous serons jolis !

Le moribond ne pouvait plus marcher. Nous n'avions pas d'argent pour prendre une voiture.

— Ah ! dis-je à Jean-Marie, tu es fort toi ; moi aussi ! On le portera à la chaise morte. Comme c'est carnaval et la rigolade dehors, les gens croiront qu'on s'amuse.

Je m'habille. J'empoigne l'Autre, comme ils l'appelaient. On sort tous les quatre. On allait à un kilomètre de là, à la Santa Casa de Misericordia. D'abord, je le portai tout seul. Quand on entra dans le quartier de la fête, je le pris en chaise avec Jean-Marie. On causait, on riait. Je disais à Dieudonné, qui suivait derrière :

— Ramasse des confetti et jette-les nous : on aura l'air d'un groupe de bambocheurs.

Il nous en mit quelques poignées. Je repris le copain sur mon dos dès qu'on eut passé les lumières. Il ne dormait pas ; c'était un rude paquet tout de même ! On parvint à la Santa Casa. On ne nous demanda pas de papiers. Il y avait là une sœur française. Elle en avait vu arriver quelques-uns de la même espèce. Elle savait d'où il venait !

Il nous en mit quelques poignées. Je repris le copain sur mon dos dès qu'on eut passé les lumières. Il ne dormait pas ; c'était un rude paquet tout de même ! On parvint à la Santa Casa. On ne nous demanda pas de papiers. Il y avait là une sœur française. Elle en avait vu arriver quelques-uns de la même espèce. Elle savait d'où il venait !

— Encore un ! dit-elle.

Il est mort le lendemain matin. Ce fut sa Belle à lui...

UN NOUVEL ETAT CIVIL

- Alors, le lendemain... (Dieudonné a repris la parole), je me lave, je me rase. Un Russe nous prête dix milreis. Je vais acheter une chemise pour moi et -pour Jean-Marie.

— Cela fait deux chemises, alors.

— Une seule. On la mettra tour à tour, suivant les visites que nous aurons à rendre. Jean-Marie est fort ; je suis maigre. Je choisis la chemise entre les deux ! Je reviens. Rondière nous fait manger du pain et du beurre. Je sors pour chercher du travail.

Je vois : Fabrique de meubles, Casa Kislanoff et Irmães. Je me présente. On m'embauche. A une heure de l'après-midi, j'avais le rabot à la main. J'achète des vêtements à prestâcoes, à tempérament. Je fais embaucher Jean-Marie.

Je loue une chambre. Je ne suis plus le forçat Eugène Dieudonné, mais M. Michel Daniel, ébéniste. On ne peut pas s'appeler Victor Hugo, par exemple ! Quinze jours après je vais à la police pour me faire établir ma cadernette, cette carte d'identité qui sert de tout en Amérique du Sud. J'ai le certificat de ma logeuse, celui de mon patron. Je donne ma photo. Officiellement, je suis M. Daniel. On est presque heureux, Jean-Marie et moi, maintenant. Tout le monde nous accueille bien. Notre patron nous augmente. Il veut me nommer contremaître. Je refuse, pour éviter les jalousies.

Puis arrive Pinedo, vous savez, l'aviateur italien. Je sortais du tombeau et n'avais rien vu depuis quinze ans ! Cet enthousiasme ! Ah ! être libre d'acclamer et d'applaudir !

Puis arrive Pinedo, vous savez, l'aviateur italien. Je sortais du tombeau et n'avais rien vu depuis quinze ans ! Cet enthousiasme ! Ah ! être libre d'acclamer et d'applaudir !

J'achetais tous les soirs la Folha do Norte. Ce soir-là était le 25 mai. Je l'ouvre. Je pâlis. Jean-Marie pâlit : ma photo était en deuxième page !

Je lisais le portugais depuis deux mois. L'article n'était pas méchant. Mais il disait que la police française avait signalé à la police brésilienne qu'Eugène Dieudonné, évadé de Cayenne, devait être dans l'Etat de Pernambuco ou dans celui de Para.

Je revis le bagne. Nettement. Ce fut atroce. Et puis je décidai de me suicider plutôt que d'y retourner. Et j'eus comme un soulagement. A l'atelier, le lendemain, rien de changé. Ma propriétaire m'appelle toujours M. Daniel. Aucun chien ne lève le nez pour me regarder. Une semaine passe. Rien.

Une autre, puis d'autres.

Le 14 juin, à onze heures, je sors de mon atelier. Il fait très chaud. Je prends, comme chaque jour, le chemin de mon restaurant l'Estrella da Serra ! J'ai très soif. J'entre dans îa pension; Je me verse un verre d'eau. Je le buvais debout, lorsque quatre hommes, assis à la table voisine, se dressent. Ils m'entourent. Je reste le verre aux lèvres. C'était quatre investigadores de la police.

— Suivez-nous !

***********************************

Il n'est pas dans notre propos, au cours de cette note, de relater la suite des aventures de Dieudonné qui, à la suite d'un incroyable concours de circonstances et d'une mobilisation sans précédent tant au Brésil qu'en France, gagna finalement le droit de rester dans son pays d'accueil, puis une grâce assortie de la levée de son interdiction de séjour. La voie était libre pour un retour très médiatisé par Albert Londres qui l'accompagnait sur le paquebot navigant vers la France, recueillant le récit de son odyssée.

Il n'est pas dans notre propos, au cours de cette note, de relater la suite des aventures de Dieudonné qui, à la suite d'un incroyable concours de circonstances et d'une mobilisation sans précédent tant au Brésil qu'en France, gagna finalement le droit de rester dans son pays d'accueil, puis une grâce assortie de la levée de son interdiction de séjour. La voie était libre pour un retour très médiatisé par Albert Londres qui l'accompagnait sur le paquebot navigant vers la France, recueillant le récit de son odyssée.

Malheureusement, Jean-Marie et Paul Vial, autre forçat croisé dans les geôles de Belém n'eurent pas cette chance. Moins "madiatiques", leurs cas n'intéressaient guère l'opinion brésilienne et ils furent extradés vers la Guyane. Jean-Marie qui ne commit aucune violence ni aucun acte malhonnête pendant sa belle fut condamné à une peine symbolique par le TMS.

Figure exceptionnelle du bagne, Dieudonné fera l'objet d'un portrait complet.

Précédent : S'évader au Brésil - la réussite pour Dieudonné, mais à quel prix! (première partie) (lien)

Pour lire l'intégralité de l'Odyssée de Dieudonné, par Albert londres, cliquez pour télécharger "Londres, Adieu Cayenne" (ou "l'homme qui s'évada")

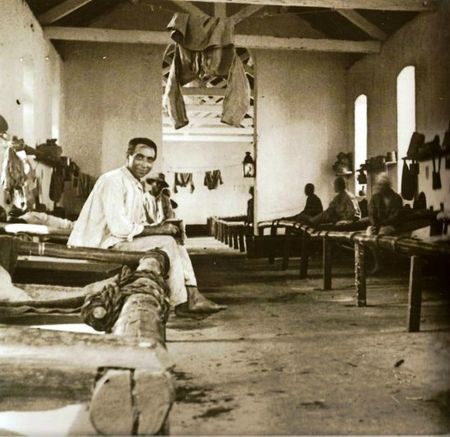

Cases collectives (sur deux niveaux qui ne communiquaient pas, à Saint-Laurent. Elles accueillaient les détenus de seconde et première classe (les primo-arrivants, en troisième classe, étaient censés n'être promus qu'après trois ans de "bonne conduite". Ils étaient logés dans des cases à un seul niveau. Les fenêtres dont les barreaux étaient régulièrement contrôlés étaient obscurcis par des volets à charnière basse et horizontale, qui empêchaient de voir à l'extérieur.

Cases collectives (sur deux niveaux qui ne communiquaient pas, à Saint-Laurent. Elles accueillaient les détenus de seconde et première classe (les primo-arrivants, en troisième classe, étaient censés n'être promus qu'après trois ans de "bonne conduite". Ils étaient logés dans des cases à un seul niveau. Les fenêtres dont les barreaux étaient régulièrement contrôlés étaient obscurcis par des volets à charnière basse et horizontale, qui empêchaient de voir à l'extérieur.  La barre horizontale, jamais démontée, servait à placer les manilles sous le second Empire et au tout début de la reprise de la Transportation. Plus tard, on couvrit la chape d'une planches de bois pour améliorer le confort. Enfin, la barre permit de fixer les "hamacs" octroyés à la fin des années vingt.

La barre horizontale, jamais démontée, servait à placer les manilles sous le second Empire et au tout début de la reprise de la Transportation. Plus tard, on couvrit la chape d'une planches de bois pour améliorer le confort. Enfin, la barre permit de fixer les "hamacs" octroyés à la fin des années vingt.  Une des deux rangées de bats-flancs. Les manilles encore visibles sont

Une des deux rangées de bats-flancs. Les manilles encore visibles sont  Les portes étaient fermées pour une durée de 12 à 14 heures, davantage le dimanche quand on ne sortait pas en corvée.

Les portes étaient fermées pour une durée de 12 à 14 heures, davantage le dimanche quand on ne sortait pas en corvée. (ci contre à gauche: les tinettes de "première génération" sans siphon et bien sûr, sans évacuation par chasse d'eau)

(ci contre à gauche: les tinettes de "première génération" sans siphon et bien sûr, sans évacuation par chasse d'eau)  Autre particularité liée à la construction des cases collectives: les WC (car il n'y avait pas de douches) se situaient à une extrémité de celles-ci et se présentaient sous la forme de cuvettes "à la turque" sans siphon et sans chasse d'eau, faute d'eau courante: surélevées, on glissait de grands baquets sous elles, vidés chaque matin depuis l'extérieur de la case.

Autre particularité liée à la construction des cases collectives: les WC (car il n'y avait pas de douches) se situaient à une extrémité de celles-ci et se présentaient sous la forme de cuvettes "à la turque" sans siphon et sans chasse d'eau, faute d'eau courante: surélevées, on glissait de grands baquets sous elles, vidés chaque matin depuis l'extérieur de la case. Un simili hamac fut accordé aux détenus, dans le cadre des mesures visant à

Un simili hamac fut accordé aux détenus, dans le cadre des mesures visant à  (Ci-contre: les quartiers disciplinaires réservés aux relégués et libérés sanctionnés pour fautes vénielles) Et pourtant… la sanction sinon redoutée, du moins guère appréciée des bagnards était l'emprisonnement en cellule individuelle, qui pourtant éliminait tous ces inconvénients.

(Ci-contre: les quartiers disciplinaires réservés aux relégués et libérés sanctionnés pour fautes vénielles) Et pourtant… la sanction sinon redoutée, du moins guère appréciée des bagnards était l'emprisonnement en cellule individuelle, qui pourtant éliminait tous ces inconvénients. (ci-contre: cellules de l'île Royale)

(ci-contre: cellules de l'île Royale) L'auteur a visité ces cellules de prison, que ce soit à l'île Royale ou à Saint-Laurent. Rien à voir avec la très pénible réclusion! Tout d'abord, la superficie est de 8 à 9 m2 (en 2012, on entasse jusqu'à trois détenus dans de tels locaux, en France), et si la lumière fait relativement défaut pour lire, sauf aux plus belles heures de la journée, il est peu probable que la majorité des forçats souhaitaient se cultiver en retour de corvées.

L'auteur a visité ces cellules de prison, que ce soit à l'île Royale ou à Saint-Laurent. Rien à voir avec la très pénible réclusion! Tout d'abord, la superficie est de 8 à 9 m2 (en 2012, on entasse jusqu'à trois détenus dans de tels locaux, en France), et si la lumière fait relativement défaut pour lire, sauf aux plus belles heures de la journée, il est peu probable que la majorité des forçats souhaitaient se cultiver en retour de corvées. Les plafonds étaient suffisamment hauts pour que la température soit relativement clémente (d'autant plus que l'ouverture supérieure permet le "tirage" de l'air chaud) et s'il n'y a pas davantage d'eau courante que dans les cases, le baquet de déjections, réservé à une seule personne, pouvait être placé hors des courants d'air et ne pas empuantir l'atmosphère. En outre, étant seul, on pouvait se reposer quand on choisissait de la faire… et la journée de travail (rarement épuisante quand on était à Saint-Laurent ou à Royale) passée avec les camarades permettait de maintenir au quotidien ce lien social qui faisait si cruellement défaut lors de la réclusion.

Les plafonds étaient suffisamment hauts pour que la température soit relativement clémente (d'autant plus que l'ouverture supérieure permet le "tirage" de l'air chaud) et s'il n'y a pas davantage d'eau courante que dans les cases, le baquet de déjections, réservé à une seule personne, pouvait être placé hors des courants d'air et ne pas empuantir l'atmosphère. En outre, étant seul, on pouvait se reposer quand on choisissait de la faire… et la journée de travail (rarement épuisante quand on était à Saint-Laurent ou à Royale) passée avec les camarades permettait de maintenir au quotidien ce lien social qui faisait si cruellement défaut lors de la réclusion. Cellule avec une manille simple, qui permettait de bloquer une cheville (procédé abandonné au début du XXe siècle). Le condamné pouvait encore se mouvoir et la pénibilité réelle n'était pas extrême contrairement à la double manille qui imposait de demeurer à plat sur le dos et, raffinement de cruaté que quelques rares gardiens ou porte-clés sadiques imposaient: la manille haute et basse, un pied étant sur la tige, l'autre au dessous...

Cellule avec une manille simple, qui permettait de bloquer une cheville (procédé abandonné au début du XXe siècle). Le condamné pouvait encore se mouvoir et la pénibilité réelle n'était pas extrême contrairement à la double manille qui imposait de demeurer à plat sur le dos et, raffinement de cruaté que quelques rares gardiens ou porte-clés sadiques imposaient: la manille haute et basse, un pied étant sur la tige, l'autre au dessous...