L'obligation de résidence en Guyane, une fois la peine accomplie, portait l'appelation courante de "doublage"

Les condamnés à une peine de de cinq à sept ans de travaux forcés (en dessous de cinq ans, ils demeuraient en prison en France) étaient placés en "quatrième première". Ils devaient en conséquence demeurer en Guyane pour un temps au moins égal à celui de leur condamnation, avec une astreinte à résidence qui les contraignait à pointer deux fois par an**. Le droit de résider dans la capitale de la colonie, Cayenne, n'était accordé qu'avec parcimonie. D'une part les habitants de la cité étaient incommodés par le voisinages des popotes en trop grand nombre, d'autre part les facilités d'évasion étaient plus nombreuses: un libéré qui aurait accumulé assez d'argent pouvait emprunter une tapouye brésilienne pour disparaître.

Les condamnés à une peine de de cinq à sept ans de travaux forcés (en dessous de cinq ans, ils demeuraient en prison en France) étaient placés en "quatrième première". Ils devaient en conséquence demeurer en Guyane pour un temps au moins égal à celui de leur condamnation, avec une astreinte à résidence qui les contraignait à pointer deux fois par an**. Le droit de résider dans la capitale de la colonie, Cayenne, n'était accordé qu'avec parcimonie. D'une part les habitants de la cité étaient incommodés par le voisinages des popotes en trop grand nombre, d'autre part les facilités d'évasion étaient plus nombreuses: un libéré qui aurait accumulé assez d'argent pouvait emprunter une tapouye brésilienne pour disparaître.

** Le défaut de pointage pouvait être considéré comme une évasion et jugé comme tel, même s'il relevait d'un oubli ou d'une négligence. Dans la pratique, le TMS faisait à cet égard preuve d'indulgence

Sauf dérogation rarement accordée, il était également interdit aux quatrième première de résider dans le territoire de l'Inini (sud de la colonie)… donc de partir chercher de l'or, des bois précieux ou du balata (latex), rares opportunités de faire fortune en déployant beaucoup de travail et en jouissant d'une chance particulière.

Passé ce délai, le "doublage" accompli, ils tombaient en "quatrième deuxième" et de ce fait étaient en principe libres de rentrer en France (sauf dans des régions où les magistrats avaient éventuellement prononcé une interdiction définitive de séjour, au moment du prononcé de la condamnation). Mais le prix du billet de retour, très élevé, demeurait à leur charge et dans la plupart des cas ils étaient décédés ou tombés dans la déchéance la plus totale au moment de la "quatrième deuxième". Très rares furent les Libérés en mesure de rentrer, du moins sans une aide substantielle émanant de leurs proches. A cet égard, les familles originaires du Maghreb firent preuve dans l'ensemble d'infiniment plus de solidarité que celles des Français dits de souche

Les condamnés à huit ans ou plus de travaux forcés, en principe définitivement classés en "quatrième première" devaient demeurer à vie dans la colonie. La plupart des jurys d'Assises ignoraient, au moment des délibérations, le principe du doublage, cette peine accessoire qui dans bien des cas constituait le châtiment principal

Ces "libérés" astreints à résidence pointaient eux aussi. S'ils tentaient de quitter la colonie, ils étaient pourchassés comme des évadés et réintégrés dans la transportation en cas de capture, après condamnation par le TMS (plus des sanctions disciplinaires comme la réclusion cellulaire, sanctionnant l'évasion)

Pour les condamnés à perpétuité.

De rares réductions de peine intervinrent, surtout au profit de condamnés qui bénéficiaient de relais agissant avec constance auprès des autorités - à commencer par le Président de la République qui disposait du droit de grâce. Ces réaduction ne bénéficiaient pas de l'effet rétroactif. Un "perpèt'" qui, après vingt ans de bagne, voiyaitt sa peine commuée en vingt ans de travaux forcés devait effectuer ces derniers à partir de la notification de la réduction (ce qui fait un total de quarante ans…)

Très peu de réductions de peine furent accordées, s'il y eut davantage de dispense partielle "de doublage", quand une famille influente condamné parvenait à émouvoir les autorités et que l'affaire qui avait amené l'intéressé au bagne avait sombré dans l'oubli.

Nous citerons ce début de phrase terrible, entendue par Albert Londres, et qui illustre le drame du doublage : "Pour moi qui ai la chance d'être condamné à perpétuité…"

Car en effet, le vrai bagne commençait souvent à la mise en liberté. Le condamné vivait dans une promiscuité épouvantable, mais il avait un toit. Il mangeait mal et souvent pas assez, mais on lui servait une pitance. Si les soins y étaient lamentables, des hôpitaux étaient à sa disposition. Enfin, on lui fournissait une tenue vestimentaire certes infamante, mais qui le couvrait.

Le libéré, lui, devait survivre sans perspective de gagner sa vie, et sans aucune assistance. C'est ce qui faisait considérer les "perpèt" comme chanceux, par rapport aux condamnés à temps - surtout qu'un bagnard qui avait déjà accompli une longue peine sans avoir créé d'incident grave, en général bien classé, bénéficiait d'une tâche relativement aisée.

Victor Sicard, "Souvenirs de 25 ans de bagne", Bordeaux, 1944.

Enfin, le 8 septembre 1924, je sortis libéré. On me donna comme linge un bourgeron et un pantalon... Le tout rentre dans une main, sans chemise, un grand chapeau de paille et une paire de souliers bas. Et on me mit dehors à 8 heures su matin sans travail, sans savoir où aller manger à midi, ni le soir pour coucher, sans un sou dans la poche, après avoir fait 13 ans de bagne.

Il semble que certains transportés avaient eu l'opportunité d'amasser un léger pécule, dont le compte était tenu par l'AP qui ne lui faisait grâce de rien. Ainsi, une comptabilité méthodique soustrayait de ce dernier la valeur d'effets usés avant terme et qu'il avaiut fallu remplacer prématurément. La comptabilité étant sous la responsabilité d'assignés, eux mêmes contrôlés par des agents de l'administration pas toujours d'une probité extrême, les contestations étaient alors innmbrables mais évidemment, l'administration avait le dernier mot.

Ce que Paul Roussenq écrivit, décrivant sa toute récente condition de quatrième première.

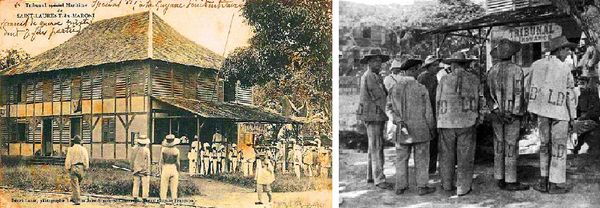

Appontement de Saint-Laurent du Maroni

Appontement de Saint-Laurent du Maroni

4 octobre, Saint-Laurent-le-Maroni.

À peine débarqué, j'aperçus tout le long de l'appontement une foule de libérés venus là dans l'espoir de décharger le bateau, mais s'il y a beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus.

Il y a là plusieurs centaines de pauvres hères, vêtus de haillons et pieds nus. Sur leur visage cadavérique se lit la faim qui les tenaille. À mesure que je pénètre dans le village, j'en rencontre d'autres déambulant ou bien assis en groupe sur l'herbe. Je savais çà et ne m'en étonne pas. On me délivre la tenue de sortie des libérés : un complet bleu, une chemise, un chapeau de feutre et des galoches. Après cela, il ne faut plus compter sur rien. Ainsi fagoté et le mince pécule en poche, on est complètement libre de crever de faim ou de se pendre, à moins que l'on ne vole ou rapine. Si l'on se fait prendre, on a le gîte et le vivre à la prison des libérés, quand on ne retourne pas au Bagne numéro un. Belles perspectives ! Parmi ces misérables, quelques uns reçoivent des secours de leur famille, ce qui leur permet de subsister. Quant à trouver du travail, il ne faut pas y songer. Sur 600 libérés qui végètent à St Laurent, il y a du travail pour une centaine et encore pas régulièrement. Les débrouillards sont ceux qui jouent des coudes pour se faire embaucher au déchargement des rares bateaux qui arrivent, ceux qui peuvent acquérir un canot pour faire la pêche dans le fleuve ; les ouvriers qui ont un métier, les peintres, maçons, serruriers, ferblantiers, boulangers, tailleurs, etc... D'autres s'établissent gargotiers, cordonniers, coiffeurs, brocanteurs, charrons, etc... dans des cabanes ou des hangars. Ce sont les aristocrates du lieu. En fin de compte, il y a dix pour cent des libérés qui ont la possibilité de se livrer à un travail quelconque et assuré [...]

Aujourd'hui un camarade libéré que j'ai connu aux îles m'a invité à partager son repas, d'autres m'ont retenu pour ce soir et demain. Au sein de cette affreuse misère, il y a des gestes de solidarité [...]

7 octobre, Saint-Laurent-le-Maroni.

Chère mère, C'était hier dimanche. Ce jour là ne diffère pas des autres pour les libérés. Impossible de trouver du travail. Pourtant il y a des usines et un personnel pour les services municipaux. Alors ? C'est bien simple : l'édilité et les employeurs ont recours à la main d'œuvre pénale, en passant des contrats avantageux avec l'administration pénitentiaire. Voilà pourquoi les libérés n'ont pas de travail et sont sur le pavé. Lorsque, par hasard, on consent à les employer on leur donne des salaires de famine : dix à douze francs par jour [...] Dans le courant de l'après midi, ayant porté mes pas du coté du port, je m'étais assis sur un des bancs placés à l'ombre des arbres. Mais un agent y a mis bon ordre. J'ai appris ainsi que les bancs des promenades publiques ne sont pas à l'usage des libérés. Je me suis estimé heureux d'avoir été épargné d'une contravention. Pourtant mon livret ne m'avait pas prévenu de cette défense, mais il y a d'autres chinoiseries tracassières consacrées par des arrêtés municipaux et des circulaires du gouverneur qui renforcent celles dont le livret fait état. Par exemple, nous autres libérés ,ne devrons pas marcher sur le gazon des promenades, l'accès de nombre d'établissements nous est interdit. Nous sommes traités en vrais parias que nous sommes.

Il faudra que je note sur mon calepin tout ce qu'il faut éviter de faire et qui n'est pas consigné sur mon livret. L'autre jour, j'ignorais que je ne devais pas sortir, heureusement que je n'ai pas rencontré l'autorité. Je vais donc me documenter auprès des anciens. On m'a fait voir l'asile de nuit, vieux bâtiment lépreux situé à 200 mètres du village. Il contient des lits de camps et beaucoup de vermine. Là, se donnent rendez vous tous ceux qui n'ont pas de chambre.

C'est le seul palliatif que la bienfaisance officielle accorde à la misère des libérés et encore la charité n'y est-elle pour rien : on a construit cette bâtisse afin de parquer en lieu sûr les libérés sans abris pour ne pas qu'ils aient l'excuse par force majeure des vagabondages nocturnes et de leurs suites... À part çà, pas un morceau de pain ne nous est donné. La mendicité est inconnue ici. On vole quand on peut, on crève de faim, mais on ne tend pas la main. Il y a bien pour l'opinion française, un comité d'aide et d'assistance aux libérés, notamment pour leur trouver du travail, mais cette institution théorique ne fonctionne pas. Il y a une SPA, les libérés de la Guyane sont moins que des bêtes, puisque personne ne s'occupe d'eux. Ils n'ont que la sollicitude de la police et des tribunaux et vraiment, c'est un bien pour eux. La prison des libérés les sauve de l'inanition, c'est le seul refuge qui leur est offert [...]

9 octobre, Saint-Laurent-du-Maroni.

Il y a quelques jours, un libéré nommé Fayot se traîne à la visite médicale rongé par l'ankyolostomiase. Il ne peut plus absorber aucun aliment et vomit tout ce qu'il prend . Le médecin ne fait aucun cas de cette épave humaine. S'il fallait hospitaliser tous les libérés malades ! Fayot rampe jusqu'à l'orée de la brousse, se couche sous un arbre et y râle deux jours et deux nuits.

Hier matin, à la première heure, des libérés, l'ayant trouvé mort, s'en vont prévenir la police. On ne vient qu'à trois heures du soir pour enlever le corps. Les fourmis rouges avaient dévoré les yeux du cadavre.

Relevons-nous ici d'un pays civilisé ou bien sommes-nous à la merci d'ignobles brutes qui nous régissent en son nom ? En tous cas il se passe des choses qui dépassent l'imagination [...]

Quant à Albert Londres, voici la relation de son débarquement, quand il traverse Cayenne dans la nuit...

Quant à Albert Londres, voici la relation de son débarquement, quand il traverse Cayenne dans la nuit...

Libérés à Cayenne - Musée Municipal de la Seyne sur Mer

Libérés à Cayenne - Musée Municipal de la Seyne sur Mer

À TRAVERS CAYENNE

Par le grand chemin à pente douce, je partis dans Cayenne. Ceux qui, du bateau, disaient que les scintillements n’étaient que des ampoules électriques avaient raison. Mais l’électricité doit être de la marchandise précieuse dans ce pays ; il n’y avait guère, à l’horizon, que cinq ou six de ces petites gouttes de lumière pendues à un fil.

Par le grand chemin à pente douce, je partis dans Cayenne. Ceux qui, du bateau, disaient que les scintillements n’étaient que des ampoules électriques avaient raison. Mais l’électricité doit être de la marchandise précieuse dans ce pays ; il n’y avait guère, à l’horizon, que cinq ou six de ces petites gouttes de lumière pendues à un fil.

Ce que je rencontrai d’abord trônait sur un socle. C’étaient deux grands diables d’hommes, l’un en redingote, l’autre tout nu et qui se tenaient par la main. Je dois dire qu’ils ne bougeaient pas, étant en bronze. C’était Schœlcher, qui fit abolir l’esclavage. Une belle phrase sur la République et l’Humanité éclatait dans la pierre. Peut-être dans cinq cents ans, verra-t-on une deuxième statue à Cayenne, celle de l’homme qui aura construit un port !

Puis, j’aperçus quelques honorables baraques, celle de la Banque de Guyane, celle de la Compagnie Transatlantique. Il y avait une ampoule électrique devant la « Transat », ce qui faisait tout de suite plus gai. Je vis un grand couvent qui avait tout du dix-huitième siècle. Le lendemain, on m’apprit que ce n’était pas un couvent, mais le gouvernement. C’est un couvent tout de même qui nous vient des Jésuites, du temps de leur proconsulat prospère.

Je ne marchais pas depuis cinq minutes, mais j’avais vu le bout de la belle route. J’étais dans l’herbe jusqu’au menton, mettons jusqu’aux genoux, pour garder la mesure. C’était la savane. On m’avait dit que les forçats occupaient leur temps à arracher les herbes. Il est vrai qu’à deux ou trois brins par jour dans ce pays de brousse…

Généralement, à défaut de contemporains, on croise un chat, un chien dans une ville. À Cayenne, ces animaux familiers passent sans doute la nuit aux fers, tout comme les hommes. Il n’y a que des crapauds-buffles dans les rues. On les appelle crapauds-buffles parce qu’ils meuglent comme des vaches. Ils doivent être de bien honnêtes bêtes puisqu’on les laisse en liberté !

Cela est la place des Palmistes. Ce n’est pas écrit sur une plaque, mais c’est une place et il y a des palmiers. C’est certainement ce qu’on trouve de mieux en Guyane, on l’a reproduite sur les timbres, et sur les timbres de un, de deux et de cinq francs seulement !

Marchons toujours. Ce n’est pas que j’espère découvrir un hôtel. Je suis revenu de mes illusions, et je crois tout ce que l’on m’a affirmé, c’est-à-dire qu’en Guyane il n’y a rien, ni hôtel, ni restaurant, ni chemin de fer, ni route. Depuis un demi-siècle, on dit aux enfants terribles : « Si tu continues, tu iras casser des cailloux sur les routes de Guyane », et il n’y a pas de route ; c’est comme ça ! Peut-être fait-on la soupe avec tous ces cailloux qu’on casse ?

Voici le comptoir Galmot. Et ce magasin, un peu plus loin a pour enseigne : l’Espérance. L’intention est bonne et doit toucher le cœur de ces malheureux. Et ce bazar, où les vitres laissent voir que l’on vend des parapluies, des savates et autres objets de luxe, n’est ni plus ni moins que l’œil de Caïn, il s’appelle : La Conscience !

Il y a des hommes en liberté ! J’entends que l’on parle. C’est un monologue, mais un monologue dans un village mort semble une grande conversation. Je me hâte vers la voix et tombe sur le marché couvert. Un seul homme parle, mais une douzaine sont étendus et dorment. Ils doivent avoir perdu le sens de l’odorat, sinon ils coucheraient ailleurs. Pour mon compte, je préférerais passer la nuit à cheval sur le coq de l’église qu’au milieu de poissons crevés. Ces misérables dorment littéralement dans un tonneau d’huile de foie de morue !

L’homme parleur dit et redit :

— Voilà la justice de la République !

Ils sont pieds nus, sans chemise. Ce sont des blancs comme moi, et, sur leur peau, on voit des plaies.

Comme je continue ma route, l’homme crie plus fort :

— Et voilà la justice de la République !

Ce sont des forçats qui ont fini leur peine.

J’ai enfin trouvé une baraque ouverte. Il y a là-dedans un blanc, deux noirs et l’une de ces négresses pour qui l’on sent de suite que l’on ne fera pas de folie. La pièce suinte le tafia. Je demande :

— Où couche-t-on dans ce pays ?

Le Blanc me montre le trottoir et dit :

— Voilà !

Retournons au port.

— Ah ! mon bonhomme, m’avait dit le commandant du Biskra, qui est Breton, vous insultez mon bateau, vous serez heureux d’y revenir, à l’occasion.

J’y revenais pour la nuit.

— Pouvez-vous me faire conduire à bord, monsieur le surveillant ?

Une voix qui monta de l’eau répondit :

— Je vais vous conduire, chef !

C’était « l’indomptable cœur de vache ». [le bagnard responsable du canot qui dessert le paquebot, mouillé au large]

Pendant qu’il armait le canot, je regardais un feu rouge sur un rocher à cinq milles en mer. Ce rocher s’appelle l’« Enfant Perdu ». Il y a neuf mille six cents enfants perdus sur cette côte-là !**

** A l'époque, environ six mille transportés et relégués, et trois mille six cents "libérés"

Les libérés concessionnaires.

Nous avons évoqué, la volonté, dans les débuts du bagne, d'attribuer une concession aux forçats libérés, ce qui permettait de faire d'une pierre, deux coups: assurer des moyens de subsistance à ces libérés, et contribuer au relèvement économique de la colonie. Avec son perpétuel souci du détail, l'administration avait précisé l'inventaire du matériel attribué à chaque concessionnaire, dont la plupart devaient travailler sur le site de Saint-Maurice - près de Saint-Laurent du Maroni.

Pour les concessionnaires ruraux célibataires: trente mois de ration de vivres (ou une indemnité représentative quand ils étaient jugés assez "mûrs" pour ne pas la gaspiller en quelques jours) et à l'habillement correspondant à cette période ; à une première mise non renouvelable d'instruments aratoires: une hache à abattre, une pioche, un sabre d'abattis, une houe, une pelle carrée.

Le concessionnaire marié avait droit en outre à la même ration pour sa femme, à un secours en argent de cent cinquante francs, à un trousseau de première mise gratuit, non renouvelable, à savoir : un matelas, une paillasse et une couverture de troupe, un traversin, deux paires de draps en coton, dix mètres d'étoffe mille raies, deux mouchoirs de tête, de cou, de poche, deux paires de bas.

Célibataire ou marié, le concessionnaire avait le droit gratuit à l'hôpital pendant la période d'allocation. Le lot de terre attribué variait de 2.5 à 3 hectares selon le lieu, la qualité du sol et l'état des défrichements. Superficie manifestement insuffisante, les sol s'épuisant très vite sous les pluies diluviennes qui les lessivent en deux ou trois ans: les autochtones ne pratiquaient guère que l'agriculture itinérante sur brûlis pour ce motif. Néanmoins les premiers essais de cultures pour les concessionnaires fuent assez encourageants. La canne à sucre fournissait l'usine de Saint-Louis du Maroni, les cultures vivrières leur permettaient de manger et de vendre leur surplus soit à l'AP, soit à ses fonctionnaires.

Célibataire ou marié, le concessionnaire avait le droit gratuit à l'hôpital pendant la période d'allocation. Le lot de terre attribué variait de 2.5 à 3 hectares selon le lieu, la qualité du sol et l'état des défrichements. Superficie manifestement insuffisante, les sol s'épuisant très vite sous les pluies diluviennes qui les lessivent en deux ou trois ans: les autochtones ne pratiquaient guère que l'agriculture itinérante sur brûlis pour ce motif. Néanmoins les premiers essais de cultures pour les concessionnaires fuent assez encourageants. La canne à sucre fournissait l'usine de Saint-Louis du Maroni, les cultures vivrières leur permettaient de manger et de vendre leur surplus soit à l'AP, soit à ses fonctionnaires.

De 1859 à 1882, alors que plus de 25.000 forçats étaient arrivés sur le territoire, on ne compta que 418 mariages et les couples avaient une espérance de vie très courte, de même que très peu de descendance: l'âge moyen des hommes au mariage était de 38 ans, celui des femmes, de 30 ans - ce qui était très élevé pour l'époque. 409 enfants naquirent vivant, mais 238 moururent en bas âge.

Passée la phase "utopique" que nous avons évoquée, on cessa d'encourager les mariages, on limita l'attribution des concessions. Le bagne retrouvait sa fonction exclusive d'élimination sociale, et il n'était plus question de permettre à des criminels et asociaux de se reproduire.

" Ces hommes en général ne doivent pas se reproduire, ils doivent disparaître tout entiers. Ce n'est pas à eux qu'il appartient de perpétuer l'espèce humaine. Arrière au mariage des être entachés de maladies physiques ou morales, transmissibles par hérédité. Rien n'est plus transmissible que les propriétés du système nerveux et les perversions cérébrales, il existe une diathèse criminelle, si je puis m'exprimer ainsi, héréditaire au même titre que la diathèse cancéreuse, goutteuse ou tuberculeuse. On a beau protesterazu nom de je ne sais quel sentimentalisme vague et mal raisonné, nous sommes autorisés, de par la science, à appliquer à ces enfants les vers que Racine met dans la bouche d'un de ses personnages en parlant des Atrides :

Tu sais qu'ils sont sortis d'un sang incestueux

Et tu t'étonnerais s'ils étaient vertueux. "

Rapport d'un médecin-chef de la marine, cité par Michel Pierre

A ces idées préconçues, s'ajoutaient de réelles difficultés.

En plus des problèmes propres à l'agriculture tropicale quand on n'a pas la formation requise, les concessionnaires devaient composer en permanence avec le saccage des champs, des potagers pillés, les vols dans les poulaillers commis par les Libérés sans moyen de subsistance, les pieds-de-biche (Relégués non collectifs) voire par les Transportés en cours de corvée, insuffisamment surveillés quand ils ne présentaient pas de risque dévasion particulier. Sur 1.659 individus concernés par les concessions entre 1852 et 1900, le nombre de dépossession atteignit 1466. Le bagne apportait chaque année environ 190 colons susceptibles d'aider au relèvement de la Guyane, c'est à dire à peu près le même nombre de forçats menant leur évasion à bien...

Il faut dire que les décrets répressifs pris à partir de 1891 rendaient l'attribution d'une concession à peu près impossible. Désormais, elles ne seraient accordés qu'aux condamnés qui auraient constitué un pécule d'au moins une centaine de francs (arrêté local du 28 janvier 1896 ; commune pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni), mais par ailleurs les transportés en cours de peine ne pouvaient abonder officiellement ce pécule que d'une manière infinitésimale. Il est évident que les forçats qui avaient réuni une somme conséquente (mandats familiaux, débrouille, corruption, vol, etc.) préféraient investir dans la "belle" ou dans un commerce plus lucratif (rarement légal) que dans la culture de la canne ou du cacaoyer.

En 1899, l'administration qui avait pris ces mesures restrictives n'en déplorait pas moins l'insuffisance des productions, et le recentrage sur la canne à sucre (le plus facile et d'un rendement garanti, l'usine de Saint-Maurice achetant la tonne de canne environ 14 francs.

On citera néanmoins quelques brillantes exceptions avec des concessionnaires qui surent se spécialiser dans les cultures vivrières de qualité. Le plus chanceux réalisait un bénéfice annuel de 6.000 francs quand d'autres atteignaient 4 à 5.000 francs pour une moyenne de 400 francs par concession.

Exercer des métiers réguliers?

En théorie, le Libéré pouvait s'établir à son compte. Mais pour cela, il fallait qu'il ait été formé professionnellement, ce qui excluait les "criminels de profession", les agriculteurs quand ils n'avaient pas obtenu de concession, les ouvriers dont l'art ne s'exerçait pas sous les tropiques,les nombreux anciens militaires condamnés pour insubordination ou rebellion - souvent à des peines considérables, voir le cas de Roussenq. S'en tiraient mieux ceux qui avaient un bon métier ou qui étaient habiles de leurs mains, tels l'ébéniste Dieudonné, arrêté et condamné à tort après le drame de la bande à Bonnot. Il fabriquait de véritables objets d'arts avec des bois précieux, très demandés mais qu'il avait du mal à vendre à leur juste prix: on connaissait sa situation difficile et on en abusait. En outre, sous la pression de la population libre de Cayenne, le Gouverneur promulgua en 1891 un acte local qui interdisait aux libérés d'exercer un grand nombre de professions: débitants de boissons, restaurateur, logeur, bijoutier, entrepreneur, brocanteur. Plus tard on leur interdit même d'aller tenter leur chance dans les Grands Bois, à la recherche de l'or ou du balata.

En clair, tout comme il leur était interdit de mendier, il leur était interdit... de travailler et ces dispositions se révélèrent impossibles à appliquer de façon stricte, de même que la décision d'interdire aux libérés de vivre à Cayenne (exception faite de ceux qui furent condamnés par le tribunal civil de la ville à l'interdiction de séjour à la suite d'un délit commis): en effet il y avait une contradiction entre la volonté de se voir débarrasser des "Vieux Blancs", des "Popotes" et l'intérêt bien compris de les faire travailler à bon compte. C'est ainsi qu'un grand nombre de gargotes et de petites échoppes furent montées par des libérés, par le biais de prête noms de la colonie, rétribués à cet effet. La "brocante" permit à certains libérés de survivre, en vendant des objets introuvables dans la colonie que des proches leur envoyaient (voir la situation de Roques qui sollicita ainsi sa famille pour survivre). D'aucuns, tels Garnier, vivaient même fort bien (l'auteur enseigna à son arrière-petit-fils) au prix - on l'aura compris - d'un billet de cent francs "prêté" de temps à autres à un édile, et qu'on oubliera de redemander...

CHEZ BEL-AMI

Ce soir, à six heures, alors que les urubus dégoûtants s’élevaient sur les toits pour se coucher, je descendais la rue Louis-Blanc. J’allais chez Bel-Ami. C’est moi qui l’appelle Bel-Ami, autrement, lui, s’appelle Garnier. Il est ici pour traite des blanches. Il a fini sa peine, et, pendant son « doublage », il s’est installé restaurateur. Il traite maintenant ses anciens camarades et fait sa pelote. C’est le rendez-vous des libérés rupins.

Le doublage ? Quand un homme est condamné à cinq ou à sept ans de travaux forcés, cette peine achevée, il doit rester un même nombre d’années en Guyane. S’il est condamné à plus de sept ans, c’est la résidence perpétuelle. Combien de jurés savent cela ? C’est la grosse question du bagne : Pour ou contre le doublage. Le jury, ignorant, condamne un homme à deux peines. Le but de la loi était noble : amendement et colonisation, le résultat est pitoyable : le bagne commence à la libération.

Tant qu’ils sont en cours de peine, on les nourrit (mal), on les couche (mal), on les habille (mal). Brillant minimum quand on regarde la suite. Leurs cinq ou sept ans achevés, on les met à la porte du camp. S’ils n’ont pas un proche parent sénateur, l’accès de Cayenne leur est interdit. Ils doivent aller au kilomètre sept. Le kilomètre sept, c’est une borne et la brousse. Lorsqu’on a hébergé chez soi, pendant cinq ou sept ans, un puma, un tamanoir, un cobra, voire seulement une panthère noire, on peut les remettre en liberté dans la jungle ; en faisant appel à leur instinct, ils pourront s’y retrouver ; mais le voleur, l’assassin, la crapule, même s’il a une tête d’âne, n’est pas pour cela un animal de forêt. L’administration pénitentiaire, la « Tentiaire » dit : « Ils peuvent s’en tirer. » Non ! Un homme frais y laisserait sa peau.

J’entrai chez Garnier. Une dizaine de quatrième-première étaient attablés (les libérés astreints à la résidence sont des quatrième-première. On rentre en France au grade de quatrième-deuxième). Je n’eus pas besoin de me présenter. Le bagne savait déjà qu’un « type » venait d’arriver pour les journaux. Et comme les physionomies nouvelles ne pullulent pas dans ce pays de villégiature, il n’y avait pas de doute : le « type » c’était moi :

— Un mou-civet, commanda une voix forte, un !

Deux lampes à pétrole pendaient, accrochées au mur, mais ce devait être plutôt pour puer que pour éclairer.

Sur une large ardoise s’étalait le menu du jour :

Mou civet … 0,90 (mou cuisiné en ragoût)

Fressure au jus … 0,90 (tripes à la créole)

Machoiran salé … 1,00 (poisson local cuisiné comme de la morue, quand il est salé)

Vin au litre … 3,40

CONVERSATION

— À qui ai-je l’honneur ?… demanda-t-il, secouant d’un geste dégagé sa cendre de cigarette.

— Votre visite ne m’étonne pas, dit-il. Ma maison est la plus sérieuse. J’ai la clientèle choisie du bagne. Pas de « pieds-de-biche » (de voleurs) chez moi.

Les clients me reluquaient plutôt en dessous.

— Voici, dit Bel-Ami, s’adjugeant immédiatement l’emploi de président de la séance, voici un monsieur qui vient pour vous servir, vous comprenez ?

Alors, j’entendis une voix qui disait :

— Bah !… nous sommes un tas de fumier…

C’était un homme qui mangeait, le nez dans sa fressure.

Mon voisin faisait une trempette dans du vin rouge. Figure d’honnête homme, de brave paysan qui va sur soixante-dix ans.

— Monsieur, j’ai écrit au président de la République. Il ne me répond pas. J’ai pourtant entendu dire que, lorsqu’on avait eu des enfants tués à la guerre, on avait droit à une grâce… »

— Vous en avez encore pour combien ?

— J’ai fini ma peine, j’ai encore cinq ans de doublage.

— Qu’est-ce que tu as fait ? demanda Bel-Ami.

— J’ai tué un homme…

— Ah !… si tu as tué un homme !…

— Pourquoi avez-vous tué cet homme ?

— Dans une discussion comme ça, sur ma porte, à Montroy, près de Vendôme. Il m’avait frappé. J’ai tué d’un seul coup.

On voyait qu’il avait tué comme il aurait lâché un gros mot. Il était équarrisseur. Il s’appelle Darré. Il s’étonne que le président de la République ne lui réponde pas ; c’est donc un brave homme ! Il avait l’air très malheureux ! D’ailleurs, il s’en alla cinq minutes après, comme un pauvre vieux.

La pluie tropicale se mit à tomber avec fracas, on ne s’entendit plus. Bel-Ami ferma la porte. On se sentit tout de suite entre soi.

Au fond, un abruti répétait sans cesse d’une voix de basse :

— L’or ! L’or ! Ah l’or !

— Tais-toi, vieille bête, dit Bel-Ami, tu en as trouvé de l’or, toi ?

— Oui, oui, au placer « Enfin ! »

— Mange ta fressure et tais-toi. Nous avons à parler de choses sérieuses.

Et se tournant vers moi, d’un air entendu :

— Ne faites pas attention, il est maboul.

— M’sieur ! dit un homme au masque dur, si on a mérité vingt ans, qu’on nous mette vingt ans ; mais quand c’est fini, que ce soit fini. J’ai été condamné à dix ans, je les ai faits. Aujourd’hui, je suis plus misérable que sous la casaque. Ce n’est pas que je sois paresseux. J’ai fait du balata dans les bois. Je crève de fièvre. C’est Garnier qui me nourrit. Qu’on nous ramène au bagne ou qu’on nous renvoie en France. Pour un qui s’en tire, cent vont aux Bambous (au cimetière).

— C’est vrai, dit Bel-Ami, moi, j’ai réussi. J’ai plus de quinze mille francs de crédit sur la place…

À ce moment, la porte s’ouvrit sous une poussée. Un grand noir pénétra en trombe.

— René, dit-il à Bel-Ami, prête-moi cent francs.

— Voilà, mon cher, dit Bel-Ami, prenant le billet dans sa poche de poitrine, entre deux doigts.

Le nègre sortit rapidement.

Je demandai du vin pour l’assemblée.

— Et nous deux nous prendrons un verre de vieux rhum, vous me permettrez de vous l’offrir ?

— Bien sûr, monsieur Garnier.

Il reprit :

— Tu comprends, Lucien, en un sens tu as raison. Le doublage devrait être supprimé, mais si nous rentrons tous en France, la Guyane est perdue.

— Allons donc ! Nous sommes la plaie !

— Non ! mon cher. Nous sommes indispensables, ici ; les trois quarts des maisons de commerce fermeraient leur porte sans nous. Ensuite, il faut bien se rendre compte qu’au point de vue de la société, le gouvernement ne peut admettre qu’on rentre en groupe. Nous sommes dangereux ; mais, voyez-vous, monsieur, deux par deux, petit à petit, voilà la solution.

— L’or ! L’or ! Ah ! l’or !

— La solution ? C’est de tout chambarder !

Cette voix ne venait pas de la salle, mais d’un coin, derrière.

— C’est un revenant ? demandai-je.

— Non, c’est le neveu de mon ancien associé à Paris. Il mange derrière parce que, lui, il est encore en cours de peine. Il devrait être aux fers à cette heure, et même depuis longtemps. Mais sa mère me l’a tellement recommandé ! Je le débrouille. On a des relations !

— Je me cache pour manger, oui, reprit la voix.

— Tu n’as pas le droit de te plaindre, toi. Tu ne veux pas être au bagne et aller au cinéma tous les soirs ?

— J’en ai assez d’être libre d’une liberté de cheval.

— Tu n’avais qu’à ne pas flanquer un coup de matraque à ton bourgeois. Il faut te rendre compte de ce que tu as fait, tout de même !

La voix se tut.

À la table à côté, un homme souriait chaque fois que je le regardais. Il avait l’air d’un bon chien qui ne demande qu’à s’attacher à un maître.

— Qu’est-ce que vous avez fait, vous ?

Il se leva, sortit une enveloppe de sa poche, retira de l’enveloppe la photo d’une jeune femme.

— Eh bien, voilà ! dit-il, je l’ai tuée.

Le carton portait le nom d’un photographe de Saint-Étienne.

Il reprit l’image, la regarda amèrement. Il la remit dans l’enveloppe et s’assit.

Dans la demi-obscurité, le vieil abruti gémissait toujours.

— Ah ! l’or ! l’or !

— Il y a longtemps qu’il est ici, ce conquistadore ?

— Dix ans, répondit le fou.

Alors, Bel-Ami, d’un geste qui partit de l’emmanchure de sa veste et se détendit jusqu’au bout de son bras :

— Mon convoi ! dit-il, montrant le fou du placer.

Et il m’offrit une cigarette.

Celui qui avait le masque dur éclata soudain :

— Si, dans huit jours, je n’ai pas trouvé de travail, je commets un vol qualifié pour qu’on me reprenne dans le bagne.

— Il est évident, ponctue Bel-Ami, que tous n’ont pas la chance. Moi, j’ai mon commerce, ma maîtresse, une Anglaise.

Il m’indiqua le côté de la caisse. Je regardai. Je vis une maigre négresse.

— Elle est des Barbades, dit-il.

— Je vois, fis-je.

— Ah ! la femme fait oublier bien des misères. Ainsi, au bagne — et montrant ses belles dents — sans les femmes des surveillants…

— L’or ! ah ! l’or !

— Ferdinand, tu vas te taire, ou je te présente ton compte !

Je dois vous dire que je fais crédit à ces gens. C’est une boule de neige, les uns paient, les autres non. On apprend la charité, dans notre monde !

— Et moi, jeta l’homme qui voulait commettre un vol qualifié, moi, je m’évade, pas plus tard que demain.

— Et il aura raison ! dit Bel-Ami. Je vais vous faire comprendre. Supposons que nous commettions un crime, tous deux… On est arrêté ensemble, ensemble, on arrive au Maroni, on en a chacun pour huit ans. On fait son temps. Après, moi je m’évade. Je passe cinq années sur les trottoirs de New York, de Rio ou Caracas, et je rapplique. D’après la loi, on doit me libérer. J’ai été cinq ans absent. Et on me libère ! Vous qui serez resté à trimer, vous en aurez encore jusqu’à perpétuité !

— Quand nos aïeux ont fait la loi, ils devaient être noirs, dit l’abruti qui, dans sa pénombre, avec obsession, rêvait à l’or.

Je payai.

— Pour le vin seulement ; c’est moi qui offre les deux rhums.

— Merci.

Et je sortis. C’était la nuit sans étoiles. Cayenne, comme d’habitude, était déserte et désespérée. J’avais à peine fait vingt pas dans les herbes qu’on m’appelait. C’était Bel-Ami.

— Pardon, monsieur ! fit-il en soulevant son canotier, vous avez oublié votre monnaie sur la table.

Albert Londres

Depuis l'abandon du site dans les années quarante, la végétation reprend ses droits avec la luxuriance habituelle sous ces contrées. Une colonie de vacances fonctionna sur l'île Royale pendant quelques années, puis le Centre Spatial prit possession des lieux pour y installer quelques instruments de mesure. Il contribua largement à la restauration du site, concédant une auberge ouverte à tous. Pendant les tirs d'Ariane, les îles sont évacuées: les lanceurs passent à la verticale du site, et encore à très basse altitude.

Depuis l'abandon du site dans les années quarante, la végétation reprend ses droits avec la luxuriance habituelle sous ces contrées. Une colonie de vacances fonctionna sur l'île Royale pendant quelques années, puis le Centre Spatial prit possession des lieux pour y installer quelques instruments de mesure. Il contribua largement à la restauration du site, concédant une auberge ouverte à tous. Pendant les tirs d'Ariane, les îles sont évacuées: les lanceurs passent à la verticale du site, et encore à très basse altitude. Chemin de ronde (en se dirigeant vers l'île du Diable)

Chemin de ronde (en se dirigeant vers l'île du Diable) Il est difficile d'imaginer que sur une bande large de cinquante mètres, aucune végétation n'était tolérée, pour prévenir tout risque d'évasion.

Il est difficile d'imaginer que sur une bande large de cinquante mètres, aucune végétation n'était tolérée, pour prévenir tout risque d'évasion. Le pavement a disparu, les racines font leur oeuvre...

Le pavement a disparu, les racines font leur oeuvre... Ce bloc monumental, aujourd'hui déscellé (on distingue encore la trace d'un piton était un élément de belvédère, permettant, d'un seul point, de contrôler 300 mètres de rivage.

Ce bloc monumental, aujourd'hui déscellé (on distingue encore la trace d'un piton était un élément de belvédère, permettant, d'un seul point, de contrôler 300 mètres de rivage. S'il n'y a jamais de cyclone en Guyane, le vent souffle parfois assez fort au large pour créer ces curieux effets d'alignement. Ce sont les oiseaux venus du continent qui apportèrent la plupart des graines mal digérées dans leurs fientes, permettant ainsi la recolonisation végétale en quelques décennies.

S'il n'y a jamais de cyclone en Guyane, le vent souffle parfois assez fort au large pour créer ces curieux effets d'alignement. Ce sont les oiseaux venus du continent qui apportèrent la plupart des graines mal digérées dans leurs fientes, permettant ainsi la recolonisation végétale en quelques décennies. Rocs, ressac, courants... La mise à l'eau serait quasiment impossible: les vagues ramèneraient implacablement l'imprudent sur le rivage.

Rocs, ressac, courants... La mise à l'eau serait quasiment impossible: les vagues ramèneraient implacablement l'imprudent sur le rivage. (ce jour là, l'océan était excessivement calme. Parfois, les brisants frôlent le chemin de ronde)

(ce jour là, l'océan était excessivement calme. Parfois, les brisants frôlent le chemin de ronde) Fourmis et termites ont toujours été signalées sur les îles. Compte tenu du manque d'hygiène, elles constituaient une source de tourments indescriptibles pour les transportés et, dans une moindre mesure, pour les gardiens et leur famille

Fourmis et termites ont toujours été signalées sur les îles. Compte tenu du manque d'hygiène, elles constituaient une source de tourments indescriptibles pour les transportés et, dans une moindre mesure, pour les gardiens et leur famille La piscine des forçats. Loin d'être l'élément principal d'un lieu de villégiature, cette "piscine" qui fut bâtie à grand peine (de nombreux bagnards eurent des membres écrasés par un rocher pendant sa construction) avait été instamment demandée par les médecins. L'eau douce manquait de façon dramatique sur l'île et de ce fait l'hygiène des prisonniers était déplorable. En outre des "bains de mer" sous le soleil permettaient de lutter avec succès contre de nombreuses carences par avitaminoses. Cet enclos - vide à marée basse - permettait aux bagnards de ne pas être blessés par la houle et les protégeait des requins nombreux dans les parages: non pas comme la légende l'affirme parce qu'ils étaient attirés par le corps des morts immergés sous la Lune (on ne mourait quand même pas chaque jour aux îles) mais tout simplement à cause de l'abattoir: le sang et les viscères des animaux abattus quotidiennement excitait les squales. Enfin, à l'époque peu nombreux étaient les hommes qui savaient nager... un enclos peu profond, protégé des courants et de la houle était donc indispensable.

La piscine des forçats. Loin d'être l'élément principal d'un lieu de villégiature, cette "piscine" qui fut bâtie à grand peine (de nombreux bagnards eurent des membres écrasés par un rocher pendant sa construction) avait été instamment demandée par les médecins. L'eau douce manquait de façon dramatique sur l'île et de ce fait l'hygiène des prisonniers était déplorable. En outre des "bains de mer" sous le soleil permettaient de lutter avec succès contre de nombreuses carences par avitaminoses. Cet enclos - vide à marée basse - permettait aux bagnards de ne pas être blessés par la houle et les protégeait des requins nombreux dans les parages: non pas comme la légende l'affirme parce qu'ils étaient attirés par le corps des morts immergés sous la Lune (on ne mourait quand même pas chaque jour aux îles) mais tout simplement à cause de l'abattoir: le sang et les viscères des animaux abattus quotidiennement excitait les squales. Enfin, à l'époque peu nombreux étaient les hommes qui savaient nager... un enclos peu profond, protégé des courants et de la houle était donc indispensable.