Les Travaux forcés - Qu'entendait-on par là?

Les tâches effectuées par les transportés en Guyane étaient d'une variété infinie, et c'est ce qui empêche de répondre simplement à la question simple: "était-ce si dur que cela?"

Les tâches effectuées par les transportés en Guyane étaient d'une variété infinie, et c'est ce qui empêche de répondre simplement à la question simple: "était-ce si dur que cela?"

Tout d'abord, la répartition des transportés sur les divers postes de travail se faisait normalement selon leur ancienneté... avec des exceptions. A l'arrivée, on était affecté en principe en troisième classe, ce qui impliquait normalement - sauf infirmité ou faiblesse physique dûment constatée par des médecins plus ou moins attentifs - un travail en corvées collectives, sous surveillance stricte avec retour obligatoire en case collective pour la nuit et l'isolement par rapport aux condamnés des classes une et deux. En foi de quoi bien qu'arrivé en troisième classe avec un mauvais dossier, Emile Jusseau fut tout d'abord affecté à l'atelier de menuiserie de l'AP de Saint-Laurent où il accomplissait des journées de travail somme toutes assez paisibles (montage de fenêtres pour des maisons de surveillants) avant de rentrer le soir sans sa case collective. Tous n'eurent pas sa chance!

Ce n'était - toujours en théorie - qu'après trois ans en troisième classe qui s'étaient déroulés sans trop de passages devant la commission disciplinaire et sans aucune comparution devant le Tribunal Maritime Spécial qu'on passait en seconde, puis en première classe. Ces "avancements" permettaient d'obtenir quelques avantages comme des affectations où le transporté était plus autonome, parfois dispensé de dormir en case collective: des "première classe" affectés chez des employeurs avaient souvent le droit de dormir chez ces derniers et on les dispensait parfois de porter la tenue de transporté. Seule restriction: l'interdiction de porter la barbe ou la moustache, attribut qu'à peu près tout homme libre s'honorait d'exhiber ; un individu imberbe et au teint hâlé, même en tenue civile, détonnait fortement, suffisamment pour attirer l'attention des surveillants et des gendarmes.

Subtilité de l'administration dont la logique n'appartenait qu'à elle... Après la première classe, au moment de la libération souvent redoutée (car elle correspondait à une terrible précarité) on passait de la première classe à la... "quatrième-deuxième". Libre certes, mais astreint à résidence dans la colonie, et pas n'importe où. Il fallait obtenir une dérogation pour vivre à Cayenne, et une infinité de métiers étaient interdits aux libérés - soi-disant pour ne pas concurrencer les civils guyanais. il fallait en outre pointer deux fois par an à la "Tentiaire" à dates fixes, plus sur réquisition de celle-ci quand elle avait des raisons de soupçonner qu'une évasion se préparait, faute de quoi on était considéré comme en rupture de ban, comme évadé. Enfin, ceux qui étaient relevés du doublage passaient en "quatrième-deuxième", classement qui leur donnait théoriquement le droit de rentrer en France, mais à leur charge exclusive. Ils furent peu nombreux, qui parvinrent à amasser le pécule suffisant ou qui furent aidés par leur famille - d'autant plus que quand ils avaient atteint ce capital, bien insérés dans la colonie, ils préféraient y terminer leur vie plutôt que recommencer une existence pleine d'aléas dans une France quittée longtemps auparavant.

Case (rénovée) pour les troisièmes classes

Case (rénovée) pour les troisièmes classes

Les troisième classe du pénitencier de Saint-Laurent occupaient les cases du fond, sans étage. Après les formalités d'anthropométrie et les classements, ils étaient "sauf exception" (cf. Jusseau, plus haut) affectés aux travaux pénibles... Sauf si des spécialistes intéressaient l'AP qui se les réservait pour son fonctionnement propre. Les autres étaient pour la plupart envoyés faire le stère ou sur la route coloniale (chantier terrifiant qui inspira les pages les plus dures qu'Albert Londres écrivit sur le bagne). Jusseau raconte avoir indiqué naïvement sa profession de marin (qui le destinait aux évasions possibles) et il rectifia vite le tir en se déclarant "charpentier". Ainsi, il fut affecté aux ateliers de saint-Laurent qu'il rejoignait chaque matin depuis le Camp de la transportation). S'étant porté volontaire pour accomplir une dangereuse mission de scaphandrier (il avait assuré en avoir les compétences), il gagna une mention à son dossier, pour avoir manqué d'y perdre la vie.

L'administration pénitentiaire utilisait chaque jour une quantité astronomique de bois, que ce soit pour cuisiner, pour faire fonctionner ses chaloupes à vapeur, pour actionner la locomotive du "train" qui reliait Saint-Laurent aux camps et à Saint-Jean, pour cuire des briques, et pour cela elle employait des corvées de bagnards chargés de "faire le stère".

L'administration pénitentiaire utilisait chaque jour une quantité astronomique de bois, que ce soit pour cuisiner, pour faire fonctionner ses chaloupes à vapeur, pour actionner la locomotive du "train" qui reliait Saint-Laurent aux camps et à Saint-Jean, pour cuire des briques, et pour cela elle employait des corvées de bagnards chargés de "faire le stère".

Les transportés devaient abattre des arbres et les débiter, de façon que chacun puisse, en fin de journée, présenter un stère (1m3) de bois convenablement empilé: trop de "vide" entre les bûches, et le stère était refusé, ce qui était le plus souvent motif à punition et, avec certains gardiens bornés, menait à un système imbécile: le transporté se voyait privé de tout ou partie de sa nourriture, et dans l'obligation, alors même qu'il était affaibli par la faim, de reporter la tâche manquante sur le lendemain en plus du stère habituel. Seule solution pour échapper au cercle vicieux: se faire porter malade et être "reconnu" (car se présenter à la visite médicale et ne pas être déclaré malade par le médecin était un motif de sanction)

Pour un homme en bonne santé, convenablement équipé et doté d'un minimum de formation, faire un stère dans la journée était une tâche relativement accessible. Mais les règlements imbéciles de l'AP imposaient le départ des corvées le ventre vide (juste une tasse de café clair le plus souvent non sucré), avec le premier "repas" au bout de trois ou quatre heures. Les souliers et galoches étaient si inadaptés que la plupart du temps, les bagnards travaillaient pieds nus après les avoir troquées à des civils contre un peu de tafia, d'où les innombrables petites blessures qui, sous ce climat, s'infectent fréquemment et mettent toujours longtemps à cicatriser. Cela plus les chiques, les "vers macaques", plus la contamination cutanée par les ankylostomes qui induisaient des parasitoses intestinales épuisantes qu'on soignait très mal à l'époque, et le transporté mis à la bricole (nom qu'on donnait aux courroies qui servaient à hâler le bois) était le plus souvent dans un état catastrophique au bout de peu de temps. En revanche, si les moustiques harcelaient parfois les hommes, le risque représenté par les scorpions, scolopendres, araignées, serpents divers, était largement surestimé.

Pour un homme en bonne santé, convenablement équipé et doté d'un minimum de formation, faire un stère dans la journée était une tâche relativement accessible. Mais les règlements imbéciles de l'AP imposaient le départ des corvées le ventre vide (juste une tasse de café clair le plus souvent non sucré), avec le premier "repas" au bout de trois ou quatre heures. Les souliers et galoches étaient si inadaptés que la plupart du temps, les bagnards travaillaient pieds nus après les avoir troquées à des civils contre un peu de tafia, d'où les innombrables petites blessures qui, sous ce climat, s'infectent fréquemment et mettent toujours longtemps à cicatriser. Cela plus les chiques, les "vers macaques", plus la contamination cutanée par les ankylostomes qui induisaient des parasitoses intestinales épuisantes qu'on soignait très mal à l'époque, et le transporté mis à la bricole (nom qu'on donnait aux courroies qui servaient à hâler le bois) était le plus souvent dans un état catastrophique au bout de peu de temps. En revanche, si les moustiques harcelaient parfois les hommes, le risque représenté par les scorpions, scolopendres, araignées, serpents divers, était largement surestimé.

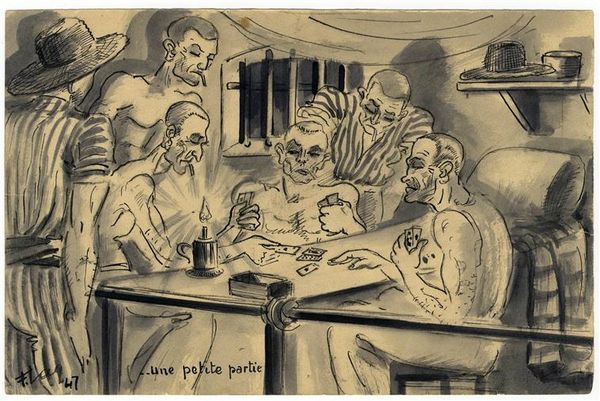

Des corvées "tenues" par des gardiens pragmatiques et pas trop sadiques travaillaient collectivement, dans l'intérêt général quand d'autres surveillants imposaient que chaque détenu traite "son" arbre. On notait aussi la solidarité des costauds pour leur môme, bien entendu intéressée. A noter que les surveillants laissaient faire, car ils voyaient un moyen de pression efficace pour tenir une forte tête: la perspective de le séparer de son girond suffisait en général à le remettre dans le rang.

Nous aurons l'opportunité de parler du Camp Charvein, chantier forestier disciplinaire où les conditions de vie étaient terribles.

[à gauche: saignage de balata] Il y avait d'autres types de chantiers forestiers, implantés en pleine jungle, sur les affluents du Maroni, de la Mana ou du Kourou. Les transportés "de confiance" avaient pour tâche de récupérer une certaine quantité de bois précieux (lettré moucheté, amarante, roncier, etc.) ou de saigner des balatas (hévéas), activité qui déplaisait fortement à leurs concurrents guyanais: les bagnards avaient la réputation de trop saigner les arbres, qui de ce fait mouraient: la richesse du pays s'étiolait. Ils vivaient en autarcie, sans gardien: une fois par mois des canots venaient porter leurs victuailles et récupérer leur récolte.

[à gauche: saignage de balata] Il y avait d'autres types de chantiers forestiers, implantés en pleine jungle, sur les affluents du Maroni, de la Mana ou du Kourou. Les transportés "de confiance" avaient pour tâche de récupérer une certaine quantité de bois précieux (lettré moucheté, amarante, roncier, etc.) ou de saigner des balatas (hévéas), activité qui déplaisait fortement à leurs concurrents guyanais: les bagnards avaient la réputation de trop saigner les arbres, qui de ce fait mouraient: la richesse du pays s'étiolait. Ils vivaient en autarcie, sans gardien: une fois par mois des canots venaient porter leurs victuailles et récupérer leur récolte.

En général, ils pouvaient s'acquitter de leur tâche en quinze jours et passaient le reste du temps à parfaire leur "débrouille", en particulier en confectionnant des tableaux de papillons très demandés, qu'ils revendaient pour leur propre compte (avec la complicité tacite de surveillants qui prélevaient leur dîme). L'AP chargeait également des transportés de faible constitution de chasser les morphos, ces magnifiques papillons bleus qui hantent les sous bois de la jungle, dont la poudre des ailes entrait pour partie dans la composition de la teinture des dollars.

En général, ils pouvaient s'acquitter de leur tâche en quinze jours et passaient le reste du temps à parfaire leur "débrouille", en particulier en confectionnant des tableaux de papillons très demandés, qu'ils revendaient pour leur propre compte (avec la complicité tacite de surveillants qui prélevaient leur dîme). L'AP chargeait également des transportés de faible constitution de chasser les morphos, ces magnifiques papillons bleus qui hantent les sous bois de la jungle, dont la poudre des ailes entrait pour partie dans la composition de la teinture des dollars.

Au début du XXe siècle, trois compagnies de chemins de fer intéressées par leur imputrescibilité passèrent commande à l'AP pour quelques milliers de traverses. Très vite, le chantier fut interrompu car le fret coûtait relativement cher (peu de bateaux accostaient en Guyane) et surtout, la forte densité des bois tropicaux était telle que leur manutention se révélait ardue. Une tentative de livraison de placages d'angélique pour l'équipement des voitures de IIIe classe de la compagnie Paris-Orléans échoua également: le bois mal séché "gondolait" après la pose dans les wagons. Ces deux exemples illustrent la complexité de faire "travailler" une colonie au service de sa métropole, en dehors des grandes cultures tropicales pour lesquelles la Guyane était mal lotie si on la compare aux îles françaises.

Au début du XXe siècle, trois compagnies de chemins de fer intéressées par leur imputrescibilité passèrent commande à l'AP pour quelques milliers de traverses. Très vite, le chantier fut interrompu car le fret coûtait relativement cher (peu de bateaux accostaient en Guyane) et surtout, la forte densité des bois tropicaux était telle que leur manutention se révélait ardue. Une tentative de livraison de placages d'angélique pour l'équipement des voitures de IIIe classe de la compagnie Paris-Orléans échoua également: le bois mal séché "gondolait" après la pose dans les wagons. Ces deux exemples illustrent la complexité de faire "travailler" une colonie au service de sa métropole, en dehors des grandes cultures tropicales pour lesquelles la Guyane était mal lotie si on la compare aux îles françaises.

Le bagne fabriqua également des dizaines de milliers de bardeaux, des tuiles de bois de wapa quasiment imputrescible. Cet arbre est très difficile à scier, mais se fend facilement et les maisons ainsi recouvertes sont infiniment plus fraîches que leurs homologues en tôle. la confection de bardeaux était souvent réservée aux transportés âgés ou infirmes.

Le bagne fabriqua également des dizaines de milliers de bardeaux, des tuiles de bois de wapa quasiment imputrescible. Cet arbre est très difficile à scier, mais se fend facilement et les maisons ainsi recouvertes sont infiniment plus fraîches que leurs homologues en tôle. la confection de bardeaux était souvent réservée aux transportés âgés ou infirmes.

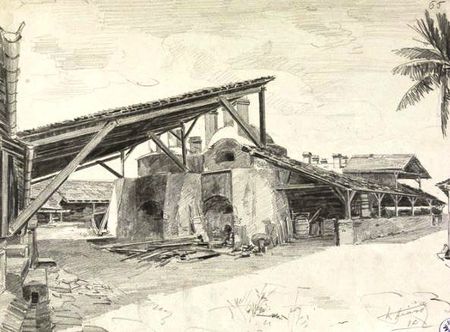

Autre source de travail: les briqueteries. Un peu partout, dès lors qu'il y avait une réserve d'argile, les transportés moulaient et cuisaient des briques par centaines, qui servirent à bâtir Saint-Laurent et un certain nombre de bâtiments de Cayenne et des îles.

Pour éviter un commerce illicite, chaque brique était siglée "AP" et chaque briqueterie ajoutait son propre indicateur. De nos jours, ces témoins du passé sont très recherchés à tel point que leur collecte est interdite et passible d'une lourde amende. La brique offrait de nombreux avantages: facile à monter, même pour une main d'oeuvre non spécialisée, naturellement isolante, elle permettait de bâtir des habitations relativement fraîches. L'assemblage typique des clôtures des diverses propriétés laissait passer le vent, faute de quoi les jardins auraient été étouffants.

Pour éviter un commerce illicite, chaque brique était siglée "AP" et chaque briqueterie ajoutait son propre indicateur. De nos jours, ces témoins du passé sont très recherchés à tel point que leur collecte est interdite et passible d'une lourde amende. La brique offrait de nombreux avantages: facile à monter, même pour une main d'oeuvre non spécialisée, naturellement isolante, elle permettait de bâtir des habitations relativement fraîches. L'assemblage typique des clôtures des diverses propriétés laissait passer le vent, faute de quoi les jardins auraient été étouffants.

Encore maintenant, les habitations construites en briques sont très recherchées à Saint-Laurent.

Construction caractéristique de l'administration pénitentiaire

Construction caractéristique de l'administration pénitentiaire

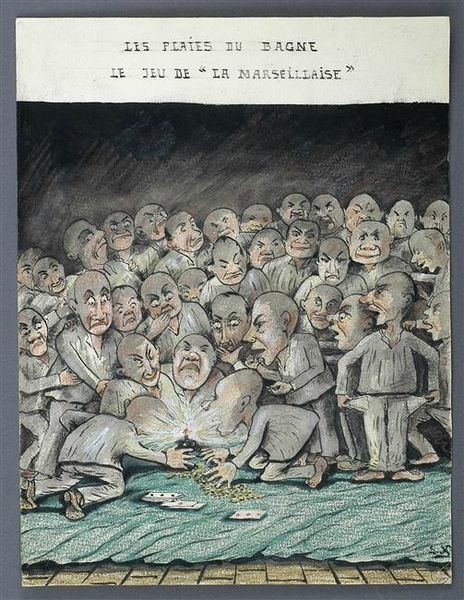

Infiniment plus pénible et plus dangereux (risques accrus de contracter des "fièvres" à commencer par le paludisme), les différents endigages ont coûté la vie à des centaines de bagnards, que ce soit à Kourou (le centre de cultures fut entièrement gagné sur les marais), à Saint-Georges où après l'hécatombe sous le second Empire, le camp maintint néanmoins des champs de canne et une sucrerie. On rappellera que la seule "grande" culture faite par l'AP fut celle de la canne à des fins de distillation. Curieuse schizophrénie que cette manière de faire, qui interdisait formellement aux transportés de boire (on les fouillait soigneusement à chaque entrée dans les camps, mais leur inventivité était sans limite: avec l'argent de leur "débrouille" certains achetaient un petit stock qu'ils revendaient le soir dans les cases), qui faisait sanctionner de quelques jours de prison les libérés surpris en état d'ivresse, mais qui prévoyait que le budget de la "Tentiaire" serait pour une très grande part alimenté par la vente de rhum! (lien).

Infiniment plus pénible et plus dangereux (risques accrus de contracter des "fièvres" à commencer par le paludisme), les différents endigages ont coûté la vie à des centaines de bagnards, que ce soit à Kourou (le centre de cultures fut entièrement gagné sur les marais), à Saint-Georges où après l'hécatombe sous le second Empire, le camp maintint néanmoins des champs de canne et une sucrerie. On rappellera que la seule "grande" culture faite par l'AP fut celle de la canne à des fins de distillation. Curieuse schizophrénie que cette manière de faire, qui interdisait formellement aux transportés de boire (on les fouillait soigneusement à chaque entrée dans les camps, mais leur inventivité était sans limite: avec l'argent de leur "débrouille" certains achetaient un petit stock qu'ils revendaient le soir dans les cases), qui faisait sanctionner de quelques jours de prison les libérés surpris en état d'ivresse, mais qui prévoyait que le budget de la "Tentiaire" serait pour une très grande part alimenté par la vente de rhum! (lien).

Un certain nombre d'activités étaient réservés aux transportés affectés aux "travaux légers" (infirmes, forçats de constitution fragile, vieillards). On citera d'abord les bouveries dont la principale se situait aux Hattes (actuelle plage d'Awala Yalimapo), à l'embouchure du Maroni, où un temps existait également une porcherie dont les animaux étaient en grande partie nourris avec la chair des énormes tortues luth qui viennent pondre par centaines sur ce rivage! Il y avait également des ateliers de tressage de chapeaux, les confections de balayettes, à proximité immédiate du camp de Saint-Laurent. Les impotents définitivement dispensés de travail étaient regroupés au Nouveau Camp qui, sous un aspect "coquet", était un mouroir épouvantable.

Un certain nombre d'activités étaient réservés aux transportés affectés aux "travaux légers" (infirmes, forçats de constitution fragile, vieillards). On citera d'abord les bouveries dont la principale se situait aux Hattes (actuelle plage d'Awala Yalimapo), à l'embouchure du Maroni, où un temps existait également une porcherie dont les animaux étaient en grande partie nourris avec la chair des énormes tortues luth qui viennent pondre par centaines sur ce rivage! Il y avait également des ateliers de tressage de chapeaux, les confections de balayettes, à proximité immédiate du camp de Saint-Laurent. Les impotents définitivement dispensés de travail étaient regroupés au Nouveau Camp qui, sous un aspect "coquet", était un mouroir épouvantable.

Sauf dans les dernières années, le bagne est demeuré dans une routine alimentaire désespérante, sans aucun doute encouragée par l'influence des maisons d'importation (Tanon, Chiris, Quintrix) qui ont gagné des fortunes avec l'AP. On servait du pain fait avec une farine de piètre qualité, que les médecins devaient souvent faire réformer par tonnes car elle était trop échaudée (témoignage du médecin-chef Rousseau) des fayots pierreux, de la viande importée du Brésil (alors même que les bouveries fonctionnaient fort bien: il suffisait de les développer). Ce n'est que pendant une décennie de la fin du XIXe siècle que la colonie agricole de Kourou, au prix de durs travaux, certes, permit au bagne d'être autosuffisant en nourriture: le commandant du camp était agronome de formation. Quand il partit, son successeur tenta des grandes cultures de pommes de terre avec le succès que l'on devine...

Sauf dans les dernières années, le bagne est demeuré dans une routine alimentaire désespérante, sans aucun doute encouragée par l'influence des maisons d'importation (Tanon, Chiris, Quintrix) qui ont gagné des fortunes avec l'AP. On servait du pain fait avec une farine de piètre qualité, que les médecins devaient souvent faire réformer par tonnes car elle était trop échaudée (témoignage du médecin-chef Rousseau) des fayots pierreux, de la viande importée du Brésil (alors même que les bouveries fonctionnaient fort bien: il suffisait de les développer). Ce n'est que pendant une décennie de la fin du XIXe siècle que la colonie agricole de Kourou, au prix de durs travaux, certes, permit au bagne d'être autosuffisant en nourriture: le commandant du camp était agronome de formation. Quand il partit, son successeur tenta des grandes cultures de pommes de terre avec le succès que l'on devine...

Le manioc, la banane, les variétés locales de haricots ne furent employés qu'en désespoir de cause lors de la disette consécutive à l'isolement de la colonie, entre 1940 et 1943 et les autorités constatèrent, ébahies, que les transportés, loin de protester, semblent apprécier cette variété nouvelle dans leur alimentation (rapport du Commandant des îles, 1943). Non seulement le bagne dépensait moins, mais l'alimentation était infiniment plus équilibrée. Alors que les eaux regorgeaient de poissons, on n'instaura une "corvée" régulière de pêche aux îles, à des fins alimentaires, qu'en 1937 (que les forçats aient refusé de manger les requins qui dévoraient les cadavres de leurs camarades décédés était légitime, mais quid des innombrables autres espèces? Quand on leur servit du poisson frais, ils apprécièrent grandement cette variété)

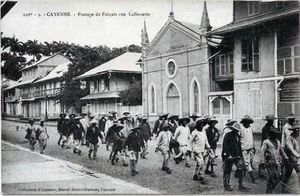

Il n'y eut jamais beaucoup de transportés à Cayenne, d'une part pour maintenir l'ordre, ensuite parce que l'AP voulait éviter les conflits avec la population. Il n'empêche qu'aussi réprouvés soient-ils, on était fort content de trouver les transportés pour effectuer les taches les plus rebutantes: c'est une corvée de transportés qui faisait le tour des habitations le matin, pour ramasser le contenu des tinettes (il n'y avait pas d'égouts dans la ville), en remplir une citerne et aller la vider dans un marais éloigné. La tâche était assez pénible pour que ses titulaires fussent dispensés de toute autre activité après 11h, une fois le travail terminé. L'auteur de ce site s'est entretenu avec T.V qui fut membre de la corvée de vidange et qui riait encore, en 1984, de l'effarement des Cayennais en 1947 lorsque le bagne fermé, personne ne se proposant pour remplacer les vidangeurs qu'il fournissait, une odeur pestilentielle se répandit sur la ville.

Il n'y eut jamais beaucoup de transportés à Cayenne, d'une part pour maintenir l'ordre, ensuite parce que l'AP voulait éviter les conflits avec la population. Il n'empêche qu'aussi réprouvés soient-ils, on était fort content de trouver les transportés pour effectuer les taches les plus rebutantes: c'est une corvée de transportés qui faisait le tour des habitations le matin, pour ramasser le contenu des tinettes (il n'y avait pas d'égouts dans la ville), en remplir une citerne et aller la vider dans un marais éloigné. La tâche était assez pénible pour que ses titulaires fussent dispensés de toute autre activité après 11h, une fois le travail terminé. L'auteur de ce site s'est entretenu avec T.V qui fut membre de la corvée de vidange et qui riait encore, en 1984, de l'effarement des Cayennais en 1947 lorsque le bagne fermé, personne ne se proposant pour remplacer les vidangeurs qu'il fournissait, une odeur pestilentielle se répandit sur la ville.

T.V., transporté demeuré en Guyane où il mourut en 1987 me signala aussi une famille de "cordonniers" qui, en trois générations, ne ressemelèrent pas une paire de chaussures. Ils allaient faire leur marché à l'arrivée du Lamartinière et se faisaient affecter un ou deux transportés habiles à travailler le cuir, dispensés d'office du passage par la troisième classe (il leur fallait pour cela "arroser" un peu les fonctionnaires chargés de la répartition des tâches)

Les assignés auprès de particuliers étaient légion et leur sort très varié. Si certains de leurs employeurs se conduisirent correctement à leur égard (le minimum dû était une nourriture convenable adaptée à leur travail, des tenues de rechange si besoin était, une somme qui s'ajoutait au pécule du détenu en plus de l'allocation journalière versée à l'AP, dérisoire), d'autres agirent avec un manque d'humanité flagrant: la main d'oeuvre était quasiment servile car sur une simple plainte de l'employeur, le transporté pouvait se voir rétrograder en troisième classe et affecté sur un chantier forestier ou, pire, sur la route coloniale numéro zéro. Dans ces conditions, il était difficile de se plaindre et de faire valoir ses droits.

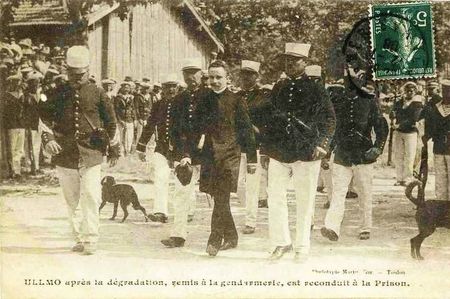

Par exemple les Duez ne jouissaient pas d'une excellente réputation car bien que gagnant très bien leur vie avec la concession de l'îlet la Mère, ils traitaient leurs assignés avec rudesse, et que dire de la très chrétienne Simone Binet-Court dont nous avons parlé qui était surprise qu'un fonctionnaire de l'AP se montrât choqué qu'un bagnard confié à son mari, planteur de bananes, avait pu mourir sans soins et être enterré sans cérémonie sur la propriété, sans même qu'une déclaration des circonstances du décès ait été faite aux autorités compétentes? Mais a contrario, des employeurs se comportèrent de façon remarquable (c'est Quintrix, puis la maison Tanon qui tendirent la main au déporté Ullmo), conservant même "leur" forçat une fois libéré alors que sa journée de salaire leur coûtait nettement plus cher.

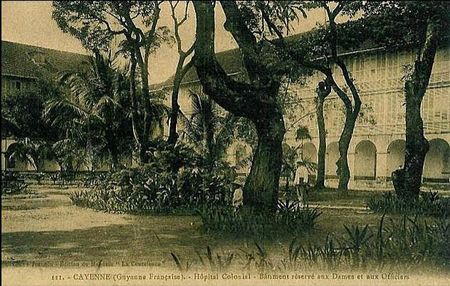

Les transportés nettoyaient aussi les rues, ils entretenaient les écuries de la gendarmerie, ils servaient à l'hôpital colonial. Quelques dizaines étaient affectés dans différents établissements de la ville, et c'est encore eu qui alimentaient la centrale électrique, de même qu'ils faisaient fonctionner télégraphe et téléphone. A de multiples reprises, c'était un transporté en cours de peine qui chiffrait et déchiffrait les messages confidentiels entre le Gouverneur et son Ministre... et on n'oubliera pas que le service de table comme la cuisine du même gouverneur étaient assurés par des forçats en cours de peine!

Les transportés nettoyaient aussi les rues, ils entretenaient les écuries de la gendarmerie, ils servaient à l'hôpital colonial. Quelques dizaines étaient affectés dans différents établissements de la ville, et c'est encore eu qui alimentaient la centrale électrique, de même qu'ils faisaient fonctionner télégraphe et téléphone. A de multiples reprises, c'était un transporté en cours de peine qui chiffrait et déchiffrait les messages confidentiels entre le Gouverneur et son Ministre... et on n'oubliera pas que le service de table comme la cuisine du même gouverneur étaient assurés par des forçats en cours de peine!

Deux d'entre eux servaient sur le phare de l'enfant perdu et c'était une corvée terrible en raison de l'isolement, du bruit assourdissant du ressac permanent.

Deux d'entre eux servaient sur le phare de l'enfant perdu et c'était une corvée terrible en raison de l'isolement, du bruit assourdissant du ressac permanent.

Cette affectation était une des plus pénibles et souvent, après un temps passé sur ce rocher sinistre, elle donnait lieu à une réduction de peine. Là encore, un ou deux forçats "tenaient" la colonie car sans leur service, aucun bateau n'aurait pu accoster de nuit.

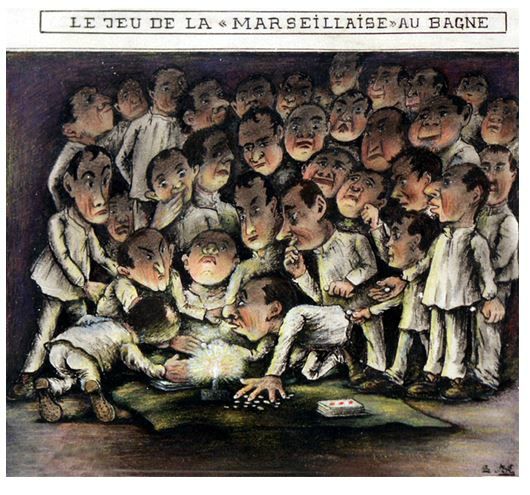

Un des aspects les plus choquants résidait dans le nombre effarant de "garçons de famille" affectés au service des surveillants: parfois deux par foyer alors même que cela ne releva jamais que d'une tolérance et en aucun cas, d'un droit établi règlementairement. De ce fait, de 500 à 900 transportés (avec une pointe à 1.050) parmi ceux en qui on avait le plus confiance, qui auraient été le plus susceptibles de faire un travail valorisant tant pour eux que pour le bien commun, échappaient à l'activité économique pour se cantonner dans la domesticité de petits fonctionnaires qui n'auraient jamais pu envisager, à poste équivalent exercé dans une prison de France, un tel privilège. Les travaux forcés, peine en principe redoutée, se voyaient alors réduits au récurage de casseroles, à la nourriture de quelques poules, à l'entretien d'une demeure et d'un jardinet. Nombre de gardiens de famille fantasmaient sur la femme du gardien (tous se vantaient d'avoir gagné leurs faveurs) et quelques-uns le payèrent de leur vie: une provocation faite par Madame, une arrivée opportune de Monsieur au moment du "viol", et Monsieur abattait le criminel. Le couple y gagnait en général un congé supplémentaire. Opportunité de signaler que l'anarchiste intraitable Metge, de la Bande à Bonnot, se fit garçon de famille à Saint-Laurent (tâche servile par excellence qui ne collait guère à l'idée qu'on se fait d'un libertaire). Ce fut à leur plus grand désespoir** qu'on dut l'arracher à sa famille: l'individu profitait de son autonomie relative pour recevoir des mandats destinés à subvenir à ses camarades, mais il en escroqua tant en gardant le pactole pour lui que le scandale fut découvert.

** Il leur était si dévoué que leurs multiples interventions agacèrent le commandant du pénitencier qui dut y mettre sèchement un terme avant d'expédier Metge sur un chantier

Paradoxalement, les pires criminels, particulièrement signalés, étaient affectés aux îles d'où on ne s'évadait quasiment pas. l'AP ne voulait pas endosser le scandale de la disparition d'un malfrat dont le procès avait fait scandale en France, et elle préférait éloigner de la population civile ceux qu'elle jugeait susceptibles de commettre des crimes en Guyane. De ce fait, les individus qui auraient mérité les pires sanctions, comme Soleilland, ceux qu'on soupçonnait d'être dotés de gros moyens, et donc d e pouvoir acheter les complicités de passeurs (Duez, Barataud) se voyaient cantonnés sur des îlots où le climat était salubre, et où les tâches, par la force des choses, étaient d'une pénibilité minime une fois passés les gros travaux d'implantation faits pendant le second Empire: dépierrer et rempierrer les rares chemins, arracher l'herbe folle, tailler les rares buissons, ramasser les cocos (une huilerie fonctionna un temps sur l'île Royale), servir d'infirmier tant à l'hôpital du personnel (qui abritait aussi le service de chirurgie quand un bagnard des îles devait être opéré) qu'à l'infirmerie des détenus, etc.

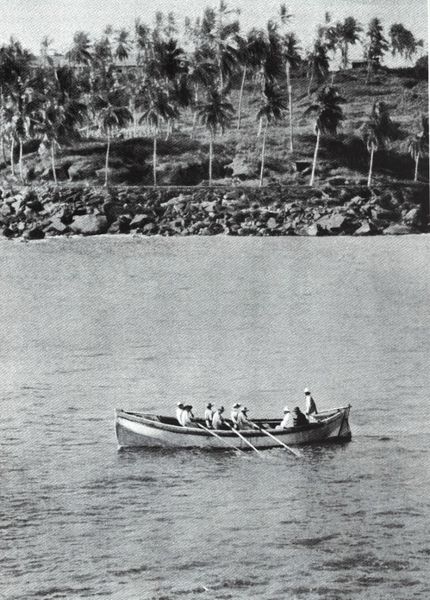

"Papillon" était vidangeur sur l'île Royale: le matin, il faisait le tour des cases des détenus et des surveillants pour remplir sa citerne des déjections qu'il allait jeter en mer. Sa tâche terminée vers dix heures, il était libre de trafiquer comme il l'entendait un peu partout sur l'île, jusqu'à l'appel du soir. De ce fait l'existence à l'île Royale aurait été facile sans la faim qui torturait nombre de transportés à cause des innombrables détournements. Mais elle était d'une monotonie désespérante tant pour le personnel que pour les transportés - à l'exception des canotiers qui avaient un dur labeur compte tenu des courants et du ressac, et qui bénéficiaient de privilèges à cause de cela : case à part, droit de garder leur "môme" près d'eux, nourriture renforcée... Seulement, pour prévenir les risques d'évasion, on veillait à maintenir des mouchards près d'eux et leur surveillance était stricte: aucune chaloupe ne pouvait prendre l'eau sans la présence de deux gaffes armés dont l'un était à la barre. Bien entendu, chaque membre du personnel bénéficiait d'un ou de plusieurs garçons de famille, tant il était difficile d'occuper tous les transportés, mis à part ceux qui officiaient au profit du très dur service de la réclusion.

"Papillon" était vidangeur sur l'île Royale: le matin, il faisait le tour des cases des détenus et des surveillants pour remplir sa citerne des déjections qu'il allait jeter en mer. Sa tâche terminée vers dix heures, il était libre de trafiquer comme il l'entendait un peu partout sur l'île, jusqu'à l'appel du soir. De ce fait l'existence à l'île Royale aurait été facile sans la faim qui torturait nombre de transportés à cause des innombrables détournements. Mais elle était d'une monotonie désespérante tant pour le personnel que pour les transportés - à l'exception des canotiers qui avaient un dur labeur compte tenu des courants et du ressac, et qui bénéficiaient de privilèges à cause de cela : case à part, droit de garder leur "môme" près d'eux, nourriture renforcée... Seulement, pour prévenir les risques d'évasion, on veillait à maintenir des mouchards près d'eux et leur surveillance était stricte: aucune chaloupe ne pouvait prendre l'eau sans la présence de deux gaffes armés dont l'un était à la barre. Bien entendu, chaque membre du personnel bénéficiait d'un ou de plusieurs garçons de famille, tant il était difficile d'occuper tous les transportés, mis à part ceux qui officiaient au profit du très dur service de la réclusion.

Pour beaucoup de forçats, le séjour aux îles était un enfer s'ils n'avaient pas leur débrouille. Car sans quelques accommodements avec le règlement, on y souffrait de la faim permanente. Dieudonné a parfaitement décrit dans son beau livre: la vie des forçats, le mécanisme qui faisait du transporté lui même, son pire ennemi. Tout d'abord, la quantité de nourriture arrivait calculée au plus juste sur les îles. Ensuite, on défalquait ce que les gardiens subtilisaient pour améliorer leur ordinaire: normalement, ils devaient cantiner à leurs frais au mess pour les repas pris hors du service, mais quelques arrangements avec les forçats de la cuisine leur permettaient de prélever les meilleurs morceaux de viande, ainsi que du pain qui servait à nourrir leur volaille (la ration quotidienne, en principe de 750g d'un pain de mauvaise qualité fait le plus souvent à partir d'une farine de qualité non boulangère s'en trouvait substantiellement réduite).

Jusseau accuse nommément Henri Charrière, dit "Papillon", d'avoir été un de ceux qui trafiquèrent le plus au détriment des réclusionnaires, ces punis enfermés dans les cachots de Saint-Joseph dont la ration était déjà réduite au strict minimum. Papillon s'est emparé sans vergogne, en les retournant et en se posant en victime, des souvenirs de Jusseau, puni de réclusion par le TMS à la suite d'une tentative d'évasion et qui avait eu le grand tort de porter une réclamation officielle concernant les détournements de nourriture dont souffraient les réclusionnaires - ce qui lui valut une attention spéciale. Le forçat raconte dans les cloches de la camarde avoir tenu grâce à un "pays" qui, par solidarité, à chaque fois qu'il était de service, plongeait la louche au fond le fond de la marmite, là où la soupe était la plus épaisse, et tentait de piocher un des rares morceaux de viande. C'est ce repas amélioré, une ou deux fois par semaine, qui lui évita la dénutrition complète.

Idem, les boîtes de lait condensé réservé aux malades (dysentériques, anémiés, tuberculeux etc.) étaient trop diluées par les infirmiers: au lieu de reconstituer un litre de lait avec une boîte, on en faisait deux ou trois et on se partageait ou on revendait la différence à des gardiens ou aux détenus qui parvenaient à se constituer une cagnotte. Rares furent les fonctionnaires qui dénonçaient cet état de fait (surtout que beaucoup en profitaient sans vergogne): dès lors que les durs vivaient bien, ils étaient enclins à ne pas créer de problème et la discipline formelle s'en trouvait fort bien si l'esprit de justice était malmené.

Idem, les boîtes de lait condensé réservé aux malades (dysentériques, anémiés, tuberculeux etc.) étaient trop diluées par les infirmiers: au lieu de reconstituer un litre de lait avec une boîte, on en faisait deux ou trois et on se partageait ou on revendait la différence à des gardiens ou aux détenus qui parvenaient à se constituer une cagnotte. Rares furent les fonctionnaires qui dénonçaient cet état de fait (surtout que beaucoup en profitaient sans vergogne): dès lors que les durs vivaient bien, ils étaient enclins à ne pas créer de problème et la discipline formelle s'en trouvait fort bien si l'esprit de justice était malmené.

On citera néanmoins le médecin chef Rousseau qui poussa des colères homériques, contraignant l'administration à réformer des centaines de kilos de farine "échaudée" ou qui, un jour où la soupe destinée à ses malades était particulièrement claire et dépourvue de morceaux de viande fraîche, partit avec son propre fusil dans le quartier des surveillants pour faire un carton sur leurs poules afin de ramener le nécessaire à la cuisine de l'hôpital. Mais pour un tel homme de caractère (qui plus est, sachant qu'il terminait sa carrière coloniale) combien laissaient faire par nonchalance ou par intérêt?

***************************************

Alors que la bagne avait pour vocation initiale de contribuer au développement de la Guyane, il lui fit un tort considérable. Tout d'abord parce que partout dans le monde, l'histoire a démontré que la main d'oeuvre servile était d'un rendement déplorable. Ensuite parce que survenant quelques années après l'esclavage, la transportation contribua largement, en Guyane, à associer l'idée de travail à celle d'infamie - d'autant plus qu'une autre plaie s'abattit sur le pays en même temps qu'elle: la ruée vers l'or.

Les éléments les plus dynamiques et les plus audacieux partirent faire fortune dans les grands bois quand les autres se conduisirent en rentiers, laissant l'essentiel du travail aux transportés. D'où ce discours schizophrène qui les vouait aux gémonies quand dans le même temps on vivait à leurs crochets, qu'on se dispensait de s'équiper à ses frais ou par le fruit de son travail, de ses impôts. Pourquoi installer des égouts à Cayenne puisque des bagnards passaient chaque matin récupérer les déjections? Pourquoi recruter des cantonniers quand la "Tentiaire" en fournissait à bon compte? On avait besoin de réaliser l'adduction d'eau? Pas besoin d'une entreprise qui soumissionnerait et paierait des employés: le bagne dirigé par Mr Godebert amènerait l'eau du Rorota. Les paquebots devaient stationner au large à cause de la vase? Les chaloupes étaient conduites par des forçats et pas des canotiers civils. Recruter des télégraphistes d'astreinte 24h sur 24? Jamais aucun candidat sérieux ne s'est présenté et - un comble ! - on a du confier ce poste de confiance (il fallait entre autres crypter et décryter les télégrammes officiels) à des transportés qui de même, sortaient quotidiennement le fumier des écuries de la gendarmerie de Cayenne et pansaient les chevaux, aucun civil ne s'étant proposé pour un emploi salarié de cette nature.

On comprend mieux pourquoi, soixante ans après l'extinction définitive de la transportation, la Guyane a encore, en dehors de son secteur public hypertrophié, un rapport compliqué avec le monde du travail. Soixante ans, c'est très insuffisant pour changer la mentalité d'un pays.