La première partie (lien)

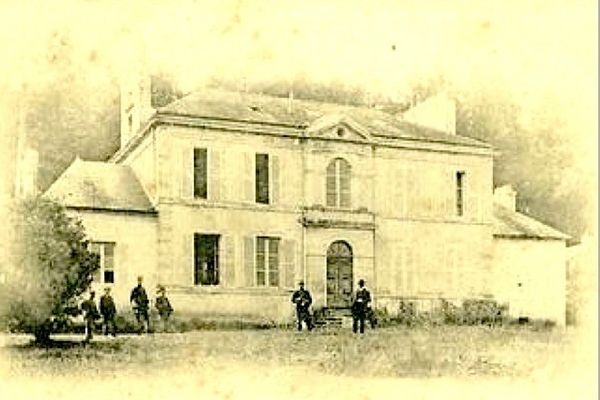

Le palais de justice de Caen

Le palais de justice de Caen

Le réquisitoire

Messieurs les Jurés,

Il y a quelque vingt ans, on colportait dans les vieux manoirs de l’ancien Bailliage de Falaise, une heureuse nouvelle. On annonçait le futur mariage de noble demoiselle Marguerite-Amélie-Hélie de Tréprel, avec son cousin, le baron Maxime Ménard de Couvrigny…

Il y a quelque vingt ans, on colportait dans les vieux manoirs de l’ancien Bailliage de Falaise, une heureuse nouvelle. On annonçait le futur mariage de noble demoiselle Marguerite-Amélie-Hélie de Tréprel, avec son cousin, le baron Maxime Ménard de Couvrigny…

Mariage d’inclination ?...

Mariage d’amour ?...

Je n’oserais le prétendre. L’accusée n’a-t-elle pas dit, elle-même, qu’elle avait épousé son cousin, pour faire comme tout le monde !

Mariage de raison ? Peut-être !

Mariage de convenances ? Assurément !

Les jeunes époux appartenaient à deux branches d’une même famille, entourée dans la région de la considération générale, apparentée à d’anciennes maisons, qui figurent en bonne place dans l’histoire de la petite Patrie normande, et ont compté des représentants, parmi ceux qui naguère, accompagnèrent Guiscard en Sicile (1), luttèrent à Hastings (2) avec notre duc Guillaume, et défendirent le Mont Saint-Michel (3) contre celui qui était alors l’ennemi héréditaire…

Quelle chute !

Quelle déchéance !

Mariage d’argent ? Non, certes, le baron n’exerçait aucune profession. Ses rentes étaient modestes ! Modestes étaient les rentes de la jeune femme ! Qu’importe ! Le ménage ne devait-il pas demeurer à la campagne au château de la Galerie, non loin du lieu de naissance de notre compatriote, le poète normand, Vauquelin de la Fresnaye, un allié de la famille je crois, qui naguère, chanta les plaisirs des champs (4)… on cultiverait la terre, et on vivrait-, en partie au moins, du produit du domaine de Fresné-la-Mère.

L’union devait être féconde ! Ah ! il ne tombera pas de si tôt, en quenouille, le nom de Couvrigny !

Robert, l’accusé, l’héritier du titre et des armes, naître le 27 mars 1893.

Il aura deux frères : Roger et Jean, actuellement âgés de 13 et de 7 ans.

Il eut une sœur, Elisabeth, cette enfant de dix ans, dont il n’a pas respecté l’innocence, l’année même de sa première communion !

Les premières années du mariage furent normales ! Les époux mènent la vie de château. On pêche, on chasse, on fait du sport ! On visite les châtelains du voisinage. On leur offre l’hospitalité.

Mais bientôt les visites se feront plus rares ! Elles cesseront tout à fait… c’est que la baronne boit… elle se néglige, elle n’a plus aucun souci, ni de sa toilette, ni de sa personne, elle ne tient plus son rang. C’est la déchéance qui commence !

Mais bientôt les visites se feront plus rares ! Elles cesseront tout à fait… c’est que la baronne boit… elle se néglige, elle n’a plus aucun souci, ni de sa toilette, ni de sa personne, elle ne tient plus son rang. C’est la déchéance qui commence !

Elle glissera rapidement, hélas ! sur la pente fatale. Au début, c’est une «demoiselle» (5) d’eau-de-vie qu’elle absorbera chaque jour ; bientôt, il lui faudra, elle l’a reconnu, elle-même, au cours de l’information, deux litres d’alcool par semaine.

Sous l’influence de ce vice dégradant, on la verra alors, abandonnant toute réserve, dépouillant toute pudeur, fréquenter les cabarets du village, accepter à boire des passants et se livrer, en retour, dans les fossés de la route, derrière les meules dans les champs, aux valets de ferme ou aux chemineaux de la voie !

Mais, cela ne lui suffira pas ! En peu de temps, elle aura toutes les hontes bues !

La baronne de Couvrigny va bientôt rechercher de nouvelles sensations. La château de la Galerie, ce sera et Gomorrhe et Sodome, et Lesbos et Thèbes !

Ah ! les directeurs des bureaux de placement de Caen ne s’imaginaient pas, sans doute, quelles aptitudes spéciales étaient nécessaires aux fillettes qu’ils confiaient à la Châtelaine de Fresne-la-Mère…

Dès leur arrivée, elles devaient passer devant un singulier conseil de révision… Après avoir, de ses doigts indiscrets, palpé les poitrines naissantes, la nouvelle patronne se livrait sur ses jeunes servantes aux investigations les plus intimes, les plus lubriques, les plus honteuses…

Puis bientôt, on partageait le même lit, on se livrait ensemble, à de monstrueuses pratiques, et lorsque, après une nuit d’orgie, survenait l’aube matinale, dans une dernière étreinte, la baronne disait à sa jeune soubrette :

"Puisqu’on couche ensemble, on peut bien se tutoyer, nous deux..."

Marie-Louise Lemoine, cette immonde gamine de quinze ans que vous avez entendue à cette audience, fut l’une des maîtresses de l’accusée.

Marie-Louise Lemoine, cette immonde gamine de quinze ans que vous avez entendue à cette audience, fut l’une des maîtresses de l’accusée.

Elle a été, en même temps, la maîtresse du fils et de la mère !

Vingt fois, peut-être, il est arrivé à la baronne de Couvrigny, d’abandonner sa place à son fils, dans le lit de la servante, pendant qu’elle-même s’en allait au dehors, à la recherche de quelque mâle, pour apaiser un rut toujours inassouvi…

J’ai dit Gomorrhe, j’ai dit Sodome, j’ai dit Lesbos, et j’ai dit Thèbes…

Robert qui, naguère, initia son jeune frère à d’ignobles pratiques, à ce point qu’un médecin dut être appelé d’urgence, Robert tentera par trois fois, de violer sa jeune sœur âgée de dix ans, et en désespoir de cause, la contraindra à exercer sur lui d’impudiques attouchements.

La veille de sa première communion, la malheureuse l’avouera au moment de sa confession générale, et on verra, lamentable chose, cette fillette de dix ans, revêtue pourtant de la robe d’innocence, s’avancer vers la table sainte, pour participer au sacré banquet et recevoir son Dieu… demi-vierge déjà, du fait de son frère…

De sa mère, Robert de Couvrigny ne recevra aucun reproche… seule, la servante, Marie-Louise Lemoine, s’indignera :

"C’est trop c…., dit-elle, elle est vraiment trop jeune !"

Et ce fut tout !

Que devenait le baron dans cette atmosphère putride ? Cet homme qui jouissait de l’estime générale, mais que devant leur mère, ses propres enfants même les plus jeunes invectivaient grossièrement, cet homme, en silence, souffrait.

Impatient des turpitudes de son indigne femme, il restait… le baron de Couvrigny… vivait seul, retiré dans les appartements du château, demeurés habitables.

Doux, serviable, aimé de tous, il s’inclinait, sans volonté de réagir, devant son destin… ne tolérant pas que devant lui, on critiquât le baronne, respectant, malgré ses fautes, la mère de ses enfants, celle qu’il avait élevée jusqu’à lui…

Certes ! il n’était pas gênant, le baron de Couvrigny !

De rares reproches adressés à sa femme et à son fils, au sujet de l’ivrognerie de l’une ou de la paresse de l’autre ! Une gifle donnée à la baronne il y a quatre ou cinq ans, alors qu’elle était ivre… Quelques plaintes à raison de la malpropreté du logis, des lits toujours défaits, du linge attendant pendant des années un lavage pourtant indispensable…

Non, il n’était pas gênant, votre mari, et vous auriez bien dû, accusée de Couvrigny, lui faire l’aumône de l’existence !...

Mais, lui mort, c’était, vous l’avez dit, la liberté complète ! C’était « La noce à trois » à Paris ! et quelle noce ! avec votre fils et Maire-Louise Lemoine !...

Il fallait qu’il meure !

Deux faits précipiteront le dénouement fatal !

Le baron n’a-t-il pas renouvelé aux épiciers de Fresné-la-Mère, la défense qu’il a faite il y a plusieurs années, de livrer de l’eau-de-vie, pour les besoins du château, sans son autorisation écrite ? Il a coupé les vivres et la baronne ne va plus pouvoir satisfaire sa passion favorite.

Puis, au cours du mois d’août n’a-t-il pas aussi, manifesté l’intention de placer dans une maison d’éducation de Caen, son second fils Roger ?

Tout cela ne devait pas lui être pardonné !!

La baronne ne veut pas, en effet, que Roger aille en pension, parce que les frais d’internat sont élevés et que les ressources du ménage en seraient amoindries. Quant à Robert, qui travaille à la ferme et est aidé par son jeune frère, n’est-il pas exposé à un surcroît de travail, si ce dernier quitte le château de la Galerie ?...

Il faut donc que disparaisse le baron de Couvrigny.

Le 10 août dernier, la veille des Courses de Falaise, la mort du baron de Couvrigny est définitivement décidée ; à partir de ce moment, jusqu’au 24 septembre, à tout instant sa vie sera menacée, et la seule question qui s’agitera, chaque soir, dans d’étranges conseils de famille, où la servante Marie-Louise Lemoine, aura voix délibérative, est celle de savoir comment devra s’exécuter la terrible sentence.

Qui du fils ou de la mère, a eu le premier l’idée du crime ?

Elle semble être venue à l’esprit de l’un et de l’autre, en même temps. En tous cas, Robert a reconnu dans l’information qu’il avait conçu personnellement le projet de tuer son père.

C’est par le poison qu’on essaiera tout d’abord de se débarrasser du baron de Couvrigny.

L’accusée qui déjà, au cours du précédent hiver, avait eu l’idée d’empoisonner son mari avec du sulfate de cuivre, s’est souvenue qu’il se trouve dans une armoire de la chambre de son fils Roger, des comprimés de sublimé corrosif, dont elle a fait naguère usage pour une intime toilette.

Elle va chercher un de ces comprimés, et en présence de Robert, en présence de la servante, en présence de Roger et d’Elisabeth, qui se demandent curieusement, quelle singulière friandise de couleur violette on prépare pour leur père, elle l’écrase dans du lait, le fait dissoudre et renversa le tout dans le potage de sa victime…

Le baron absorba le poison, mais n’en fut point incommodé !

Peu après on essaiera d’un autre toxique !

Il y a dans le parc, près de la laiterie, des symphorines qui produisent des baies blanches que l’on croit vénéneuses. Marie-Louise Lemoine, va en cueillir, et avec le concours de la baronne, les mélange à la soupe préparée pour le chef de famille.

Peine perdue ! le baron ne sera pas plus indisposé que la première fois ?

En présence de ce nouvel insuccès, on va recourir aux grands moyens !

Il y a dans le parc des champignons d’une espèce particulièrement dangereuse. Marie-Louise Lemoine est chargée d’aller en chercher et elle en apporte à sa maîtresse une abondante cueillette. La baronne les fait bouillir, en prépare un consommé pour son mari, qui nouveau Mithridate, une fois encore, ne ressentira aucun malaise. Pourtant on avait fondé de grandes espérances sur cette dernière tentative. Et, pendant la nuit on aurait pu surprendre l’accusée, son fils Robert, la servante, écoutant, anxieux, à la porte de la chambre du baron, curieux de savoir s’il n’était pas enfin à l’agonie et s’il n’allait pas bientôt exhaler son dernier souffle et râler son dernier râle.

Ah ! la Providence, manifestement vous protège, accusés de Couvrigny, elle veut que vous ressaisissant vous-mêmes, vous renonciez, de votre plein gré, à votre œuvre de mort.

Ah ! la Providence, manifestement vous protège, accusés de Couvrigny, elle veut que vous ressaisissant vous-mêmes, vous renonciez, de votre plein gré, à votre œuvre de mort.

Mais, non, vos insuccès répétés ne vous rebutent pas. Le poison n’a pas réussi, vous chercherez autre chose !

On va penser à une arme à feu. Certes, Robert pourrait tuer son père pendant son sommeil d’un coup de revolver. Mais, où se procurer cette arme ?

Il y a bien un revolver dans la maison, mais il est sous clé dans la chambre du baron… Il est décidé, en principe, que Marie-Louise Lemoine ira en acheter un à Caen.

Cependant la baronne de Couvrigny qui est une femme pratique en toutes choses, pense que le voyage de la servante, dont d’ailleurs il faudrait expliquer l’absence au chef de famille, coûterait quelque argent. Après mûre délibération, on est d’accord pour renoncer, au moins provisoirement, à se servir d’une arme à feu.

Pourquoi ne l’étranglerait-on pas, le baron ? l’idée est de Robert…, et pendant plusieurs jours il porte sur lui un morceau de corde, attendant une occasion propice. Mais s’il étrangle son père, il faudra ensuite qu’il le pende, pour simuler un suicide, et l’accusée fait remarquer, judicieusement, à son fils, que son père est gros et lourd, et que même en combinant leurs efforts, ils n’en auront pas la force…

C’est alors qu’intervient, de nouveau, Marie-Louise Lemoine. On pourrait faire venir un apache qui assassinerait le baron. Précisément elle en connaît un. Il est de la Folie, près Caen. Il a subi de nombreuses condamnations. Ce serait bien l’homme de la situation…

On renonce vite à l’idée de recourir à un apache ; j’ignore pour quelle raison, par économie peut être… et il est de nouveau question de se servir d’un revolver.

Il n’est, au surplus, bien nécessaire d’aller en acheter un à Caen. N’y a-t-il pas un armurier à Falaise, M. Groult ? La décision est vite prise. Une après-midi de septembre la baronne, la servante et la jeune Elisabeth montent en voiture, Robert suit à bicyclette. Fatalité ! M. Groult n’est pas chez lui ! Sa femme n’est pas visible, et en l’absence de ses maîtres, la bonne de la maison ne veut effectuer aucune vente.

Il faut cependant en finir !

Le 23 septembre, le conseil de famille de nouveau réuni, décide qu’on tuera le baron d’un coup de fusil. Il y a deux fusils au château, mais pas de cartouches ! C’est le jeune Roger qui est chargé d’aller en acheter à Falaise, et il sait, le malheureux enfant, que les engins de mort qu’il va rapporter, sont destinés à tuer son père…

Mais, l’enfant s’est attardé en route, et quand il revient au château, il est trop tard. En effet, au moment où Robert va se poster dans l’avenue, pour tuer son père au passage, à l’heure à laquelle il a l’habitude de rentrer, ce dernier apparaît, et l’exécution doit être remise au lendemain.

Ce jour-là, 24 septembre, pendant toute la matinée, la baronne de Couvrigny apprend à son fils à se servir de son arme et à tirer à la cible. Elle lui conseille de ne pas se servir de l’un des fusils, un hammerless, mais bien de l’autre qui est un Lefaucheux. "Le hammerless repousse trop", dit-elle. Elle lui enseigne à "viser droit bien au milieu" !

Le baron qui est allé au marché de Falaise, doit rentrer vers quatre heures et demie.

A trois heures, "pour se donner du cœur" Robert boit de l’absinthe que lui verse sa mère, puis il va se poster dans un fourré à l’entrée de l’avenue du château, à un endroit que l’accusée à choisi elle-même. Il restera là à l’affût pendant une heure et demie !

Au cours de sa faction, sa mère, accompagnée d’Elisabeth, viendra l’encourager, à deux reprises, et quand elle le quittera la seconde fois, elle lui criera cette dernière recommandation :

"Surtout, ne le rate pas !"

Enfin, le baron de Couvrigny arrive, il vient de franchir en voiture, la grille du parc. Il passe devant son fils… Robert sort de sa cachette, court après la voiture, et quand il n’est qu’à un mètre de son père, il vise droit, bien au milieu… comme le lui avait dit sa mère, il ne le rate pas !

Le baron a reçu toute la charge dans la tête. Il est frappé à mort.

Tout fier de son exploit, Robert court au-devant de sa mère :

"Maman ! Ça y est !" lui crie-t-il.

"En es-tu bien sur ?" réplique la baronne,

Et tous les deux vont s’assurer si vraiment, ils sont enfin débarrassés de leur mari et père.

Cependant, le cheval s’est arrêté au perron. C’est là que se rendent la baronne et son fils. Le baron s’agite dans les derniers spasmes. Sa mort a été presque instantanée.

"Si nous prenions quelque chose, pour nous remettre, prends-lui les clés du cellier ", dit l’accusée à son fils.

Pour la première fois, Robert eut un scrupule, il n’osa pas toucher au cadavre de son père… il trancha la difficulté en allant acheter de l’eau-de-vie, dans une épicerie voisine.

Tels sont les faits, Messieurs les Jurés, que vous avez à apprécier. Il me semble que je pourrais, peut-être m’en tenir là, et vous laisser le soin de conclure.

Mais je dois vous parler de l’examen mental auquel, sur la demande de leurs défenseurs, les deux accusés ont été soumis.

Il a été procédé à cet examen par MM. les Drs Levassort, Moutier et Catois.

En ce qui concerne la baronne de Couvrigny, les honorables experts se sont exprimés ainsi :

"La veuve de Couvrigny que les antécédents héréditaires prédisposent à la folie est une dégénérée présentant des perversions instinctives développées sur un fond de débilité intellectuelle. Elle n’offre pas de symptômes proprement dits d’aliénation mentale, mais le déséquilibre de son esprit, sans lui enlever le discernement de ses actes, la prive en grande partie de l’appréciation de leur valeur morale. Dans ces conditions, nous estimons que sa responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés peut être considérée comme atténuée dans une certaine mesure."

A l’audience de ce jour, M. le Dr Levassort a dit: " Dans une mesure assez légère".

Quand à Robert de Couvrigny, "il n’était pas, dit le rapport, en état de démence au moment de l’acte aux termes de l’article 64 du Code pénal. L’inculpé n’est pas un aliéné auquel on ne doive demander aucun compte de ses actes. Toutefois, il pèse sur lui une lourde tare héréditaire pathologique. Lui-même présente des troubles psychiques congénitaux caractérisés par un arrêt du développement intellectuel, voisin de l’imbécillité, et des perversions instinctives affectant principalement la sphère morale de son intelligence. Ces troubles ont altéré profondément son discernement dans l’accomplissement des actes qui lui sont reprochés. Sa responsabilité doit être considérée comme atténuée dans une très large mesure. "

Pour Robert de Couvrigny, les médecins experts constatent qu’il n’était pas en état de démence au moment du crime. Il doit donc rendre compte de ses actes… C’est l’évidence même.

Nous sommes en présence d’une série d’attentats qui, pendant six semaines, ont menacé, chaque jour, l’existence du baron de Couvrigny, tous ont été préparés avec soin, longuement prémédités ; il ne saurait être question de démence.

Mais, l’accusé présente, disent les honorables docteurs, des troubles "psychiques congénitaux, son développement intellectuel est voisin de l’imbécillité. "

J’ajoute, moi, qu’il a eu sous les yeux de pernicieux exemples, et qu’il a été excité au crime par sa propre mère,… et que c’est là, surtout, que vous pourrez trouver une raison plausible de lui accorder, malgré l’énormité de ses forfaits, le bénéfice des circonstances atténuantes.

Robert de Couvrigny n’ira pas à l’échafaud, couvert du voile noir des parricides, vous l’enverrez au bagne pour toujours…

La baronne de Couvrigny, disent les médecins, n’est pas une "folle intellectuelle". Elle doit compte de ses actes mais elle n’en apprécie pas complètement la valeur morale. – C’est une "folle moral », une "aveugle morale" aussi dans une certaine mesure sa responsabilité doit-elle être considérée comme limitée.

Ici, je dois faire remarquer que les experts lorsqu’ils ont parlé des antécédents héréditaires de l’accusée, se sont basés principalement sur une lettre de Mme de Tréprel, sa mère, qui dans un sentiment bien excusable, me paraît avoir altéré pieusement la vérité, ou tout au moins fait preuve d’exagération en affirmant que son mari était mort "gâteux, alcoolique, syphilitique".

Rien de tel n’est établi par les pièces de la procédure.

Mais admettons que Mme de Tréprel n’ait pas exagéré, la responsabilité de l’accusée dans les faits que nous lui reprochons en sera-t-elle nécessairement amoindrie ?

J’entends bien que la baronne de Couvrigny n’a pas du bien et du mal, la conception que nous pouvons en avoir nous-même. Mais c’est précisément ce qui la différencie d’une honnête femme ! Et je suis d’autant mieux fondé à lui reprocher cette oblitération de son sens moral, qu’elle est le résultat au moins en partie, de son alcoolisme invétéré et de son inconduite scandaleuse !

Elle n’est pas folle intellectuelle ! c’est une folle morale ! Mais, tous les individus que chaque jour nous poursuivons, sont dans le même cas ! Et si nous admettions le système des médecins, il faudrait ouvrir toutes grandes les portes des prisons, et élargir les malfaiteurs qui y sont renfermés…

Tous les voleurs, tous les escrocs, sont des "aveugles moraux". Certes, ils n’ont pas du "mien et du tien" la même conception que nous, on n’hésite cependant pas à les condamner et à les condamner sévèrement.

Et ce n’est pas une raison parce que les crimes de la baronne de Couvrigny dépassent les prévisions humaines et aussi, je puis le dire, les châtiments humains, qu’une répression impitoyable ne doit pas s’imposer. Avec le système des experts, la répression serait en raison inverse de la criminalité, ce qui est absolument inadmissible.

Mais passons… Pour savoir si la baronne de Couvrigny est pleinement responsable de ses actes , il suffit d’examiner ces actes mêmes et de rechercher dans quelles conditions elle les a accomplis…

Voilà une femme qui pendant six semaines, réunira chaque jour une sorte de conseil de guerre pour rechercher le moyen le plus pratique de se débarrasser de son mari ! par le poison…, le revolver…, le fusil…, la corde… ou l’apache ! Et elle ne serait pas complètement responsable parce qu’elle n’aurait pas apprécié la valeur morale de ses agissements !!

Il y a mieux, et je trouve la preuve de son absolue responsabilité dans sa façon de se défendre.

Au début de l’enquête la baronne de Couvrigny, n’a-t-elle pas fait porter les soupçons du maréchal des logis de gendarmerie, sur un cultivateur des environs, qui vivait en mauvaise intelligence avec son mari ? Il est d’ailleurs fort heureux que ce dernier, un sieur Boschet, ait pu immédiatement établir un alibi indiscutable ; en effet, à raison de certaines coïncidences qui paraissaient le compromettre gravement, il n’eût pas manqué d’être sérieusement inquiété.

N’a-t-elle pas, par la suite, tenté de faire rejeter toute la responsabilité du crime d’abord sur son fils ?... puis sur sa servante, la fille Lemoine ?

Deux faits démontrent au surplus l’entière responsabilité de la baronne de Couvrigny.

La veille de l’assassinat, Robert avait proposé à sa mère de tuer son père près des communs de l’immeuble. Mais la baronne l’en dissuada, parce que s’il tuait son père, trop près du château, il serait difficile de faire admettre l’hypothèse d’un crime commis par un étranger.

Au moment, où le 24 septembre, le baron de Couvrigny fut frappé à mort, dans l’avenue du domaine de la Galerie, son chapeau, déchiqueté par les plombs, tomba à terre. Le fils et la mère s’empressèrent de le ramasser et de le cacher ; il ne fallait pas en effet, qu’on sût que le crime avait été commis dans l’intérieur du parc.

Le lendemain, alors que les gendarmes recevaient la déposition d’un témoin, dans les dépendances du château, la baronne de Couvrigny brûle ce chapeau, dans le fourneau de la cuisine, elle l’a reconnu elle-même, pour faire disparaître une pièce à conviction qu’elle jugeait importante.

Et dites, maintenant, que la baronne de Couvrigny n’est pas entièrement responsable de ses actes.

Folle morale ? peut-être, folle intellectuelle ? non ! et cela me suffit pour que dans la paix de ma conscience, je puisse vous demander de lui refuser le bénéfice des circonstances atténuantes.

Pour terminer, je dis à l’accusée :

Lorsque vous avez essayé d’empoisonner votre mari avec un comprimé de sublimé corrosif, Marguerite de Tréprel, baronne de Couvrigny…, vous saviez bien que cela était mal d’empoisonner son mari…

Lorsque vous avez essayé de l’empoisonner avec des baies de symphorines, avec des champignons vénéneux, lorsque vous avez voulu vous débarrasser de lui à l’aide d’un revolver…, par la corde et par l’apache, Marguerite de Tréprel, baronne de Couvrigny…, vous saviez bien que cela était mal…

Lorsqu’enfin vous avez envoyé votre fils Roger acheter des cartouches à Falaise, alors que le malheureux enfant savait ce que vous vouliez en faire, lorsque vous avez appris à votre fils Robert à tirer à la cible, à viser juste, bien au milieu, que vous l’avez placé en embuscade dans un fourré de l’avenue, et que vous lui avez dit, comme dernière recommandation : surtout ne le rate pas !... Marguerite de Tréprel, baronne de Couvrigny, vous saviez bien que cela était mal…

Messieurs les Jurés, j’en ai fini…

On vous a promis pour ce soir, le plaisir délicat d’entendre le grand orateur du barreau parisien (6), que dans sa détresse la baronne de Couvrigny a appelé à son aide, je ne veux plus retarder d’un instant le moment si impatiemment attendu…

Mais, je vous en conjure, Messieurs les Jurés, lorsque vous descendrez dans la Chambre de vos Délibérations, oubliez pour un temps, les belles, les éloquentes paroles que vous allez entendre… oubliez la façon défectueuse dont aura été soutenue l’accusation, placez-vous en présence des faits du procès, qui, dans cette affaire, parlent suffisamment d’eux-mêmes, n’écoutez pas les bruits du dehors, quels qu’ils soient, qui ne doivent point avoir accès dans cette enceinte, relisez la belle formule de votre serment, et revenez ici avec le verdict que j’attends…

Dans une affaire qui dépasse en horreur tout ce qu’on a pu voir dans nos annales judiciaires, il ne saurait être question d’indulgence.

Un verdict indulgent serait un verdict humain, sans doute, parce qu’il serait un verdict de pitié. Ce serait aussi un verdict dangereux, car il serait un verdict de défaillance. Je vous connais trop pour savoir que vous ne rendrez pas un pareil verdict.

Pour Robert de Couvrigny, les circonstances atténuantes… le bagne à perpétuité…

Pour Marguerite de Tréprel, baronne de Couvrigny, aucune circonstance atténuante dans ses crimes… la Suprême Expiation !!

Notes :

(1) Robert Guiscard, l’un des fondateurs du royaume de Naples, né à Hauteville-la-Guichard, en 1015.

(2) Bataille d’Hastings, 14 octobre 1066.

(3) En 1423 le Mont Saint-Michel fut défendu contre l’étranger par 119 Gentilshommes Normands.

(4) Vauquelin de la Fresnaye, seigneur des Yveteaux (1563-1606). La Vie champêtre :

Bienheureux est celui qui, très loin du vulgaire

Vit en quelque rivage éloigné, solitaire

Hors des grandes cités, sans bruit et sans procès

Et qui content du sien ne fait aucun excès

Quoi voit de son château, de sa maison plaisante

Un haut bois, une prée, un parc qui le contente…

(5) Ancienne mesure normande équivalant à un demi-décilitre.

(6) Me Henri Robert.

Ce réquisitoire, d'une suprême habileté, détruisait par anticipation la plaidoirie de Me Henri Robert (à gauche), ténor du barreau de Paris appelé à la rescousse par la baronne qui avait pris - un peu tard - la mesure de la gravité de ses actes: elle risquait réellement, devant l'émoi général, de ne pas bénéficier de la grâce accordée aux femmes condamnées à mort. Du coup, Me Robert payé "seulement" avec les 10.000 francs que la baronne avait pu réunir en hypothéquant ses biens propres ne plaida que pendant vingt-cinq minutes, sans grande conviction. Certes il avait "inventé" la plaidoirie expresse que développa plus tard Maurice Garçon, mais d'habitude sa brièveté était au service de la densité. En ces circonstances, que pouvait-on trouver comme argument pour sauver la baronne dès lors que l'Avocat général avait démonté l'argument de la responsabilité atténuée?

Ce réquisitoire, d'une suprême habileté, détruisait par anticipation la plaidoirie de Me Henri Robert (à gauche), ténor du barreau de Paris appelé à la rescousse par la baronne qui avait pris - un peu tard - la mesure de la gravité de ses actes: elle risquait réellement, devant l'émoi général, de ne pas bénéficier de la grâce accordée aux femmes condamnées à mort. Du coup, Me Robert payé "seulement" avec les 10.000 francs que la baronne avait pu réunir en hypothéquant ses biens propres ne plaida que pendant vingt-cinq minutes, sans grande conviction. Certes il avait "inventé" la plaidoirie expresse que développa plus tard Maurice Garçon, mais d'habitude sa brièveté était au service de la densité. En ces circonstances, que pouvait-on trouver comme argument pour sauver la baronne dès lors que l'Avocat général avait démonté l'argument de la responsabilité atténuée?

Rappelons qu'à l'époque, les douze jurés délibéraient seuls, hors la présence des magistrats. Ce jour, ils méditèrent longuement avant de rendre un verdict sans surprise pour la baronne, condamnée à mort, devant monter à l'échafaud la tête couverte d'un voile noir.

Mais Robert de Courvigny bénéficia d'une mansuétude relative en écopant d'une peine de vingt ans de travaux forcés, inférieure à ce qu'avait demandé l'Avocat général.

Les deux pourvois en cassation furent rejetés sans surprise.

Le Président Fallières, opposant irréductible à la peine de mort (il avait même grâcié Soleilland) commua la peine de mort qui frappait la baronne en celle de réclusion criminelle à perpétuité, puisqu'on n'envoyait plus les femmes en Guyane depuis 1906.

La baronne eut de la chance, d'abord d'être une femme, ensuite d'être tombée sur le président Fallières. Parce qu'il ne fait guère de doute qu'un tel crime, un tel comportement reprochés à un homme auraient empêché un Président "normal", moins fermement oposé à la peine de mort, de grâcier le coupable. Pousser un enfant à la limite de l'imbécillité - il n'y avait guère besoin d'expertises pour s'en rendre compte - à tuer son propre père après l'avoir corrompu dans tous les sens du terme était de nature à révolter l'opinion publique, et pas seulement la fraction bourgeoise et réactionnaire. Nul ne saura jamais ce qui serait advenu si la décision avait incombé au successeur de Fallières, infiniment moins complaisant.

La baronne eut de la chance, d'abord d'être une femme, ensuite d'être tombée sur le président Fallières. Parce qu'il ne fait guère de doute qu'un tel crime, un tel comportement reprochés à un homme auraient empêché un Président "normal", moins fermement oposé à la peine de mort, de grâcier le coupable. Pousser un enfant à la limite de l'imbécillité - il n'y avait guère besoin d'expertises pour s'en rendre compte - à tuer son propre père après l'avoir corrompu dans tous les sens du terme était de nature à révolter l'opinion publique, et pas seulement la fraction bourgeoise et réactionnaire. Nul ne saura jamais ce qui serait advenu si la décision avait incombé au successeur de Fallières, infiniment moins complaisant.

****************************************

Marguerite Ménard de Couvrigny mourut en prison en avril 1919, à l'âge de quarante-sept ans. Sa peine commuée, elle vécut dans l'espérance quelque peu illusoire d'être "libérée après dix ans et de vivre en Bretagne où tout est moins cher", sans avoir jamais manifesté le moindre remords.

Marie Louise Lemoine fut placée en maison de correction jusqu'à ses vingt et un ans.

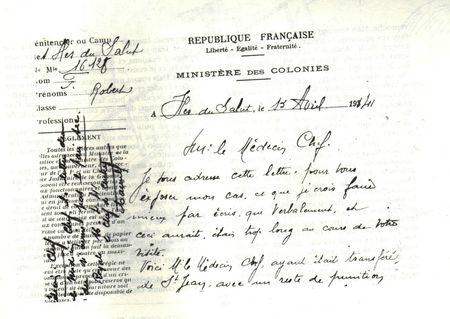

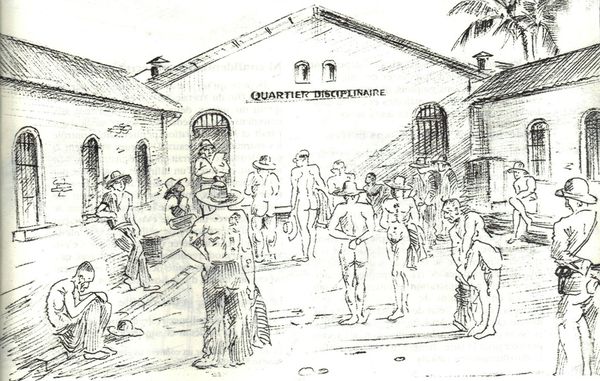

Robert Ménard de Couvrigny partit au bagne lors du premier convoi de 1913 et y accomplit l'intégralité de sa peine. Etant un de ces transportés célèbres dont on ne voulait surtout pas qu'ils s'évadent car cela aurait provoqué un scandale national, il fut sans doute envoyé aux îles du Salut.

Robert Ménard de Couvrigny partit au bagne lors du premier convoi de 1913 et y accomplit l'intégralité de sa peine. Etant un de ces transportés célèbres dont on ne voulait surtout pas qu'ils s'évadent car cela aurait provoqué un scandale national, il fut sans doute envoyé aux îles du Salut.

Cela expliquerait sa longue survie, rare à l'époque pour des jeunes envoyés au bagne de Guyane : le climat y était infiniment plus salubre que sur le continent. (à gauche: croqué par un "collègue". Dessin publié par le Petit Parisien en 1929, au cours du reportage d'Albert Londres. L'environnement évoque nettement les îles du Salut)

Il est vraisemblable que son aspect juvénile, son manque d'aptitude pour se défendre physiquement et son imbécillité contribuèrent à en faire le jouet d'un ou de plusieurs caïds: déchéance morale complète, mais protection physique garantie, certitude de manger, de voir un autre accomplir à sa place les corvées pénibles.

J'ignore s'il fut soutenu par sa famille une fois arrivé en Guyane. Il ne figure en tout cas pas sur la liste des évadés connus, donc il dut être libéré en 1931. Astreint alors à la résidence perpétuelle en Guyane, il connut sans doute la misère épouvantable des libérés, infiniment plus malheureux que la plupart des transportés en cours de peine, ces derniers étant assurés de recevoir leur pitance quotidienne.

Lors de mon passage aux Archives d'Aix, je tenterai d'en savoir davantage sur la vie au bagne de ce condamné "hors normes" à tous points de vue.

Sources: forum "la Veuve", Presse de l'époque par Gallica, bm de Lisieux

Un roman d'Yves Jacob reprend cette dramatique affaire familiale, sous forme d'une interprétation littéraire fondée sur des éléments réels, des documents d'archives:

Meurtre au château.

benjamin borghésio

Avant 1949, St Laurent était une commune sans maire élu, gérée par l’Administration Pénitentiaire. Quelle différence cela faisait-il ?

Avant 1949, St Laurent était une commune sans maire élu, gérée par l’Administration Pénitentiaire. Quelle différence cela faisait-il ?  C’était une société castée. Chacun devait rester à sa place?

C’était une société castée. Chacun devait rester à sa place?  Comment les bagnards entraient-ils au service de la population ?

Comment les bagnards entraient-ils au service de la population ?  St-Laurent ce n’était pas que le bagne. A quoi ressemblait la commune ?

St-Laurent ce n’était pas que le bagne. A quoi ressemblait la commune ?  La fermeture du camp, en 1946, a été un changement radical pour St Laurent…

La fermeture du camp, en 1946, a été un changement radical pour St Laurent…