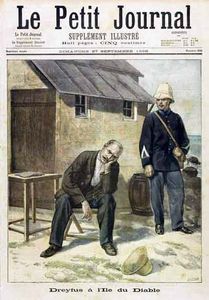

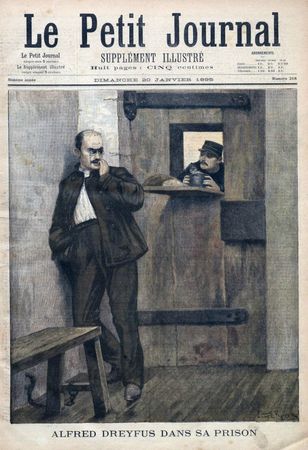

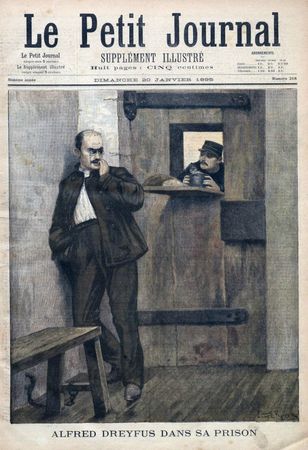

Il est indispensable de comprendre, pour saisir la psychologie du condamné, que l'Affaire avait explosé en France, que le pays était déchiré mais que Dreyfus n'en savait rien. Défense était faite à ses proches de faire mention dans leurs courriers des divers rebondissements et des démarches entreprises par ses avocats et partisans, de même qu'il lui était interdit de relater dans le détail ses conditions de détention. Les écrits suivants sont postérieurs à sa libération, quand il écrivit ses souvenirs.

Il est indispensable de comprendre, pour saisir la psychologie du condamné, que l'Affaire avait explosé en France, que le pays était déchiré mais que Dreyfus n'en savait rien. Défense était faite à ses proches de faire mention dans leurs courriers des divers rebondissements et des démarches entreprises par ses avocats et partisans, de même qu'il lui était interdit de relater dans le détail ses conditions de détention. Les écrits suivants sont postérieurs à sa libération, quand il écrivit ses souvenirs.

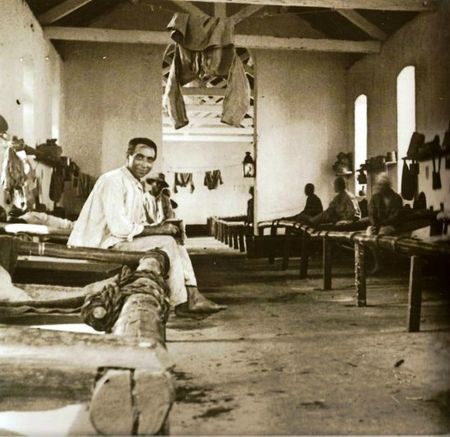

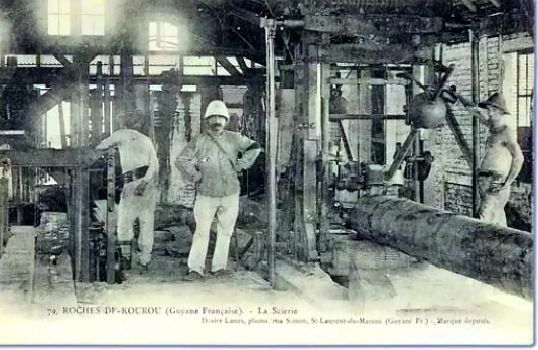

Les journées s'écoulèrent ainsi, tristes et douloureuses, pendant la première période de ma captivité aux îles du Salut. Je recevais chaque trimestre quelques livres qui m'étaient adressés par ma femme, mais je n'avais aucune occupation physique ; les nuits surtout, qui sous ce climat sont presque invariablement de douze heures, étaient atrocement longues. Dans le courant de juillet 1895, j'avais fait une demande pour que l'on me permît d'acheter quelques outils de menuiserie ; un refus catégorique me fut opposé par le directeur du Service pénitentiaire, sous prétexte que les outils pouvaient constituer des moyens d'évasion. Je ne me vois pas m'évadant sur un rabot d'une île où j'étais gardé à vue nuit et jour !

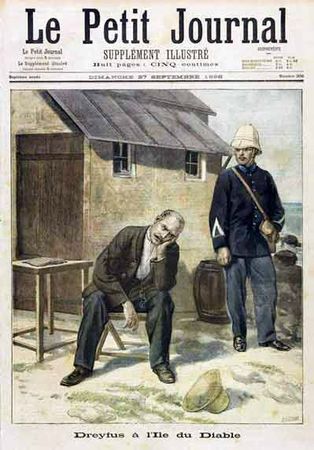

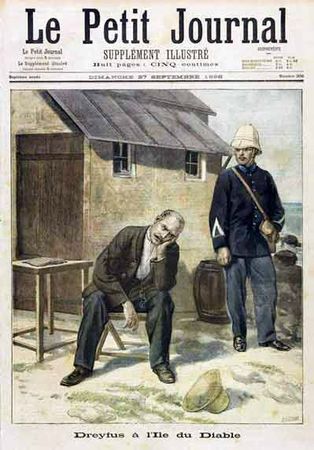

A l'automne de 1896, le régime déjà si sévère auquel j'étais soumis devint plus rigoureux encore.

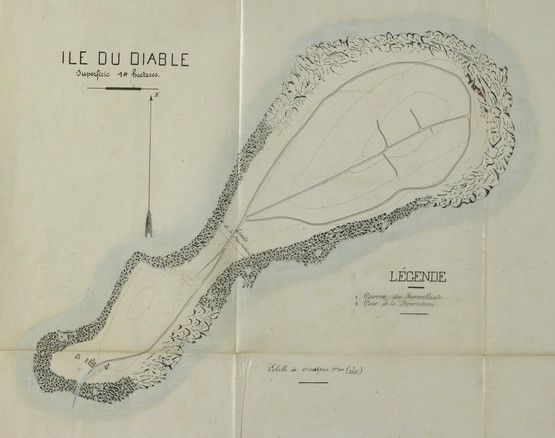

Le 4 septembre 1896, l'administration pénitentiaire reçut de M. André Lebon, ministre des Colonies, l'ordre de me maintenir, jusqu'à nouvel ordre, enfermé dans ma case nuit et jour, avec double boucle de nuit, d'entourer le périmètre du promenoir autour de ma case d'une solide palissade avec sentinelle intérieure en plus du surveillant de garde dans ma case. En outre, on suspendit la remise des lettres et des envois qui m'étaient adressés ; la transmission de ma correspondance ne devait plus être opérée qu'en copie.

Conformément à ces instructions, je fus enfermé nuit et jour dans ma case, sans même une minute de promenade. Cette réclusion absolue fut maintenue durant tout le temps que nécessita l'arrivée des bois et la construction de la palissade, c'est-à-dire environ deux mois et demi. La chaleur fut cette année-là particulièrement torride ; elle était si grande dans la case que les surveillants de garde firent plainte sur plainte, déclarant qu'ils sentaient leur crâne éclater ; on dut, sur leurs réclamations, arroser chaque jour l'intérieur du tambour accolé à ma case, dans lequel ils se tenaient. Quant à moi, je fondais littéralement.

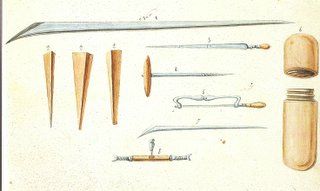

A dater du 6 septembre, je fus mis à la double boucle de nuit, et ce supplice, qui dura près de deux mois, consista dans les mesures suivantes. Deux fers en forme d'U furent fixés par leur partie inférieure aux côtés du lit. Dans ces fers s'engageaient une barre en fer, à laquelle étaient fixées deux boucles.

A dater du 6 septembre, je fus mis à la double boucle de nuit, et ce supplice, qui dura près de deux mois, consista dans les mesures suivantes. Deux fers en forme d'U furent fixés par leur partie inférieure aux côtés du lit. Dans ces fers s'engageaient une barre en fer, à laquelle étaient fixées deux boucles.

A l'extrémité de la barre, d'un côté un plein terminal, de l'autre côté un cadenas, de telle sorte que la barre était fixée aux fers et par suite au lit. Quand les pieds étaient donc engagés dans les deux boucles, je n'avais plus Sa possibilité de remuer ; j'étais invariablement fixé au lit. Le supplice était horrible, surtout par ces nuits torrides. Bientôt les boucles très serrées aux chevilles me blessèrent.

La case fut entourée d'une palissade de 2,50 m de hauteur, distante de 1,50 m environ de la case. Cette palissade dépassait de beaucoup en hauteur les petites fenêtres grillées de la case, qui étaient à environ 1 mètre au-dessus du sol, de telle sorte que je n'eus plus ni air ni lumière dans l'intérieur de la case. En dehors de cette première palissade complètement jointe, qui était une palissade de défense, fut construite une deuxième palissade, non moins jointe, d'égale hauteur, et qui comme la première, me cachait toute vue du dehors. Dans l'intérieur de cette dernière palissade, qui constituait ainsi un petit promenoir, je reçus, après environ trois mois de réclusion absolue, l'autorisation de circuler dans le jour, sous un soleil ardent, sans trace d'ombre et toujours accompagné par le surveillant de garde.

/...

Le nombre des surveillants avait été au début, outre le surveillant-chef, de 5 surveillants ; il fut porté à 6, puis à 10 surveillants, dans le courant de l'année 1897. Il fut encore augmenté plus tard. Jusqu'en 1896, je reçus des livres chaque trimestre, envoyés par ma femme. A dater du mois de septembre 1896, ces envois furent supprimés. On me prévint, il est vrai, que j'étais autorisé à faire, chaque trimestre, une demande de vingt livres qui seraient achetés à mes frais ; je fis une première demande qui ne me parvint que plusieurs mois après, une seconde qui mit encore un plus grand nombre de mois pour me parvenir, enfin une troisième à laquelle il ne fut jamais répondu. Dès lors je dus vivre sur le fonds qui s'était créé avec les premiers envois reçus.

Ce fonds comprenait, outre un certain nombre de revues littéraires et scientifiques, quelques livres de lecture courante, les Etudes sur la littérature contemporaine de Schérer, l'Histoire de la littérature de Lanson, quelques œuvres de Balzac, les Mémoires de Barras, la petite Critique de Janin, une Histoire de la peinture, l'Histoire des Francs, les Récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, les tomes VII et VIII de FHistoire générale du IV' siècle jusqu'à nos jours de Lavisse et Rambaud, les Essais de Montaigne, et surtout les oeuvres complètes de Shakespeare. je n'ai jamais aussi bien compris le grand écrivain que durant cette époque si tragique ; je le lus et le relus ; Hamlet et le roi Lear m'apparurent avec toute leur puissance dramatique.

Je refis aussi des sciences, et ne possédant pas les livres nécessaires, je dus reconstituer les éléments du calcul intégral et différentiel. J'obligeais ainsi, par moments - trop courts, hélas ! - mon cerveau à s'absorber dans un ordre d'idées tout différent de celui qui l'occupait habituellement. Mes livres, au bout de peu de temps, furent en assez piteux état ; les bêtes y établissaient domicile, les rongeaient et y déposaient leurs oeufs.

Les animaux pullulaient dans ma case ; les moustiques, au moment de la saison des pluies, les fourmis, en toute saison, en nombre si conidérable que j'avais dû isoler ma table =, en en plaçant les pieds dans de vieilles bîtes de conserve, remplies de pétrole. L'eau avait été insuffisante, car les fourmis formaient chaîne à la surface, et dès que la chaîne était complète, les fourmis traversaient comme sur un pont.

La bête la plus malfaisante était l'araignée crabe ; sa morsure est venimeuse. L'araignée crabe est un animal dont le corps a l'aspect du crabe, les pattes la longueur de celles de l'araignée. L'ensemble est de la grosseur d'une main d'homme. j'en tuai de nombreuses dans ma case ., où elles pénétraient par l'intervalle entre la toiture et les murs.

La bête la plus malfaisante était l'araignée crabe ; sa morsure est venimeuse. L'araignée crabe est un animal dont le corps a l'aspect du crabe, les pattes la longueur de celles de l'araignée. L'ensemble est de la grosseur d'une main d'homme. j'en tuai de nombreuses dans ma case ., où elles pénétraient par l'intervalle entre la toiture et les murs.

En résumé, après les coups de massue du mois de septembre 1896, j'eus un moment de détresse, puis un relèvement d'énergie morale, l'âme se dressant plus pure et plus hautaine dans ses revendications.

Ma santé était restée chancelante. Aussi, en cas de décès, avait-on pris les mesures les plus minutieuses pour prouver à la presse réactionnaire que j'étais bel et bien mort et non évadé **. On avait envoyé aux îles du Salut les objets nécessaires pour faire transporter mon corps en France. On prenait l'ultime précaution de mouler mon faciès.

** M. Lebon, alors ministre de Cayenne [sic : en réalité: des colonies], avait écrit : "Si Dreyfus mourait et que vous fussiez obligé de l'immerger, comme les autres forçats, de le donner aux requins, malgré tous les procès-verbaux les plus authentiques, il se trouverait toujours des incrédules qui n'admettraient point sa mort et qui vous accuseraient de l'avoir laissé fuir. S'il meurt, embaumez-le et envoyez tout de suite son cadavre en France pour qu'on l'y voie."

Le directeur de l'administration pénitentiaire à Cayenne écrivait le 29 octobre 1896, au commandant supérieur des îles du Salut : « Le département ayant décidé qu'en cas de décès du déporté Dreyfus le corps serait envoyé en France, j'ai l'honneur de vous envoyer, sous ce pli, copie d'une instruction ministérielle indiquant les formalités à remplir... Les ingrédients et objets nécessaires à la conservation du corps ainsi qu'à la mise en bière ont été envoyés par le courrier du 1" novembre 1896... Comme complément à ces dispositions, avant la mise en bière, dans le plus court délai possible après le décès dûment constaté, il sera pris moulage du faciès. »

Enfin le chef du service de santé donnait le 14 octobre 1896 au médecin-major de service aux îles du Salut les instructions les plus détaillées pour la conservation du corps et terminait ainsi : « Afin que la face reste complètement intacte, le cerveau sera laissé dans la boîte crânienne. >

Suivit une longue période pendant laquelle Dreyfus reçut très peu de courrier - sans doute, les lettres de son épouse étaient-elles jugées trop explicites, susceptibles de lui redonner espoir, et donc interceptées. Voilà ce qu'indique Dreyfus, a posteriori

Je n'avais pu me rendre compte, par les quelques lettres copiées que j'avais reçues, des événements qui se passaient vers cette époque en France ; je les rappelle sommairement :

L'article de L'Eclair du 15 septembre 1896, révélant la communication aux juges seuls, dans la salle des délibérations, d'une pièce secrète.

La courageuse initiative de Bernard Lazare, publiant, en novembre 1896, sa brochure : Une erreur judiciaire.

La publication, par le Matin du 10 novembre 1896, du fac-similé du bordereau.

L'interpellation Castelin, du 18 novembre, à la Chambre des députés.

Je n'appris ces événements qu'à mon retour, en 1899.

Ni ma femme, ni personne en dehors du ministère de la Guerre, ne connaissait alors la découverte du véritable traître par le lieutenant-colonel Picquart, l'héroïque conduite de cet admirable officier et les criminelles manœuvres qui l'empêchèrent d'aboutir dans l'œuvre de vérité et de justice.

Puis les lettres originales reprennent.

**********************************

[vue naïve, presse populaire] En juin 1897 eut lieu une alerte qui eût pu avoir les suites les plus tragiques. Les consignes disaient qu'à la moindre démonstration de ma part, ou de celle de l'extérieur, pour une tentative d'évasion, je courrais risque même de la vie. Le surveillant de garde devait, même par les moyens les plus décisifs, prévenir l'enlèvement ou l'évasion. On comprend donc combien étaient dangereuses, avec de pareilles consignes, les alertes causées dans le service du personnel préposé à ma garde. Ces consignes étaient d'ailleurs odieuses, car je ne pouvais être rendu responsable d'une tentative venant de l'extérieur, si elle se fût produite, à laquelle j'eusse été totalement étranger.

[vue naïve, presse populaire] En juin 1897 eut lieu une alerte qui eût pu avoir les suites les plus tragiques. Les consignes disaient qu'à la moindre démonstration de ma part, ou de celle de l'extérieur, pour une tentative d'évasion, je courrais risque même de la vie. Le surveillant de garde devait, même par les moyens les plus décisifs, prévenir l'enlèvement ou l'évasion. On comprend donc combien étaient dangereuses, avec de pareilles consignes, les alertes causées dans le service du personnel préposé à ma garde. Ces consignes étaient d'ailleurs odieuses, car je ne pouvais être rendu responsable d'une tentative venant de l'extérieur, si elle se fût produite, à laquelle j'eusse été totalement étranger.

Le 6 juin, vers neuf heures du soir, une fusée fut lancée de l'île Royale. On prétendit qu'une goélette avait été aperçue dans le golfe formé par l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Le commandant du pénitencier donna l'ordre de tirer dessus à blanc et de prendre les postes de combat. Lui-même vint renforcer, avec un personnel supplémentaire, le détachement de l'île du Diable. J'étais couché et enfermé dans ma case avec le surveillant de garde, comme d'habitude chaque nuit ; je fus réveillé en sursaut par les coups de canon suivis de coups de fusil, et je vis le surveillant de garde, les armes prêtes, me regarder fixement. Je demandai : "Qu'y a-t-il ?" Le surveillant de garde ne me répondit pas. Mais comme je ne me préoccupais pas des incidents qui se passaient autour de moi, la pensée tendue vers un seul but : mon honneur, je m'étendis de nouveau sur mon lit. Heureusement peut-être ; le surveillant de garde avait des consignes rigoureuses et l'on peut se demander s'il n'eût pas tiré sur moi, si, surpris par ces bruits insolites, je m'étais jeté à bas du lit.

Depuis la construction des palissades autour de ma case, celle-ci était devenue complètement inhabitable ; c'était la mort. A partir de ce moment, il n'y eut plus ni air, ni lumière ; la chaleur y était torride, étouffante, pendant la saison sèche ; pendant la période des pluies, le logement était très humide, dans ce pays où l'humidité est un des plus grands fléaux de l'Européen. J'étais totalement épuisé, non pas seulement par le manque d'exercice, mais par l'influence pernicieuse du climat. La construction d'une nouvelle case fut décidée sur le rapport du médecin.

Pendant le mois d'août 1897, la palissade du promenoir fut démolie pour être affectée à la palissade de la nouvelle case. Je fus de nouveau enfermé durant cette période.

Si Dreyfus, victime des préjugés de son époque, exagère l'influence pernicieuse du climat, c'est un fait qu'un local de 16M2 quasiment clos et dont une palissade construite au ras des ouvertures empêchait toute circulation d'air, devit être proprement invivable!

************************************************************

Le 25 août 1897, je fus transporté dans la nouvelle case qui avait été construite sur le mamelon s'étendant entre le quai et l'ancien campement des lépreux. Cette case était divisée en deux par une solide grille en fer qui s'étendait sur toute la largeur ; j'étais d'un côté de cette grille, le surveillant de garde de l'autre côté, de telle sorte qu'il ne pouvait me perdre de vue un seul instant, de jour comme de nuit. Des fenêtres grillées, que je ne pouvais atteindre, laissaient passer la lumière et un peu d'air. Plus tard, aux barreaux de fer, fut ajouté un grillage en mailles serrées de fil de fer, interceptant encore davantage l'air ; puis, pour m'empêcher absolument l'approche de la fenêtre, ce qui ne me permit même plus de respirer un peu d'air par les journées et les nuits étouffantes de la Guyane, on établit à l'intérieur, devant chaque fenêtre, deux panneaux qui, avec la fenêtre, constituaient un prisme triangulaire. L'un des panneaux était formé d'une plaque pleine en tôle, l'autre de barreaux de fer verticaux et transversaux. Une palissade en bois, à bouts pointus, de 2,80 m de hauteur, entourait la case ; cette palissade reposait sur un mur en pierres sèches de 2 mètres à 2,50 m sur les faces sud et ouest, de telle sorte que la vue de l'extérieur, la vue de l'île comme celle de la mer, m'était complètement masquée.

Le 25 août 1897, je fus transporté dans la nouvelle case qui avait été construite sur le mamelon s'étendant entre le quai et l'ancien campement des lépreux. Cette case était divisée en deux par une solide grille en fer qui s'étendait sur toute la largeur ; j'étais d'un côté de cette grille, le surveillant de garde de l'autre côté, de telle sorte qu'il ne pouvait me perdre de vue un seul instant, de jour comme de nuit. Des fenêtres grillées, que je ne pouvais atteindre, laissaient passer la lumière et un peu d'air. Plus tard, aux barreaux de fer, fut ajouté un grillage en mailles serrées de fil de fer, interceptant encore davantage l'air ; puis, pour m'empêcher absolument l'approche de la fenêtre, ce qui ne me permit même plus de respirer un peu d'air par les journées et les nuits étouffantes de la Guyane, on établit à l'intérieur, devant chaque fenêtre, deux panneaux qui, avec la fenêtre, constituaient un prisme triangulaire. L'un des panneaux était formé d'une plaque pleine en tôle, l'autre de barreaux de fer verticaux et transversaux. Une palissade en bois, à bouts pointus, de 2,80 m de hauteur, entourait la case ; cette palissade reposait sur un mur en pierres sèches de 2 mètres à 2,50 m sur les faces sud et ouest, de telle sorte que la vue de l'extérieur, la vue de l'île comme celle de la mer, m'était complètement masquée.

Quoi qu'il en soit, cette case plus haute et plus spacieuse était préférable à la première ; d'autre part, d'un côté, la palissade avait été éloignée de la case, enfin il ne subsistait plus qu'une seule palissade. Mais l'humidité vint me retrouver ; bien souvent, au moment des grandes pluies, j'eus plusieurs centimètres d'eau dans ma case ; quant aux bêtes, elles étaient aussi nombreuses, sinon plus, que dans la première case.

Les vexations furent plus fréquentes et plus nombreuses encore à dater de cette époque ; l'attitude qu'on avait à mon égard variait avec les fluctuations de la situation en France, situation que j'ignorais complètement. Des mesures nouvelles furent prises pour m'isoler encore davantage, si possible. Plus que jamais je dus maintenir une attitude hautaine pour empêcher qu'on eût prise sur moi. Des pièges me furent souvent tendus, des questions insidieuses me furent posées par les surveillants, par ordre. Dans mes nuits d'énervement, quand j'étais en proie aux cauchemars, le surveillant de garde s'approchait de mon lit pour chercher à surprendre les paroles qui s'échappaient de mes lèvres. Dans cette période, le commandant du pénitencier, Deniel, au lieu de se borner à des devoirs stricts de fonctionnaire, fit le bas et misérable métier de mouchard ; il crut évidemment s'attirer ainsi des faveurs.

L'extrait suivant de la consigne générale de la déportation à l'île du Diable fût affiché dans ma case :

Art. 22. — Le déporté assure la propreté de sa case et de l'enceinte qui lui est réservée et prépare lui-même ses aliments.

Art. 23. — Il lui est délivré la ration réglementaire et il est autorisé à améliorer cette ration par la réception de denrées et liquides dans une mesure raisonnable dont l'appréciation appartient à l'administration. Les différents objets destinés au déporté ne lui seront remis qu'après avoir été minutieusement visités, et au fur et à mesure de ses besoins journaliers.

Art. 24. — Le déporté doit remettre au surveillant chef toutes les lettres et écrits rédigés par lui.

Art. 26. — Les demandes ou réclamations que le déporté aurait à formuler ne peuvent être reçues que par le surveillant-chef.

Art. 27. — Au jour, les portes de la case du déporté sont ouvertes et jusqu'à la nuit il a la faculté de circuler dans l'enceinte palissadée.

Toute communication avec l'extérieur lui est interdite. Dans le cas où, contrairement aux dispositions de l'article 4, les éventualités du service nécessiteraient, dans l'île, la présence de surveillants ou de transportés autres que ceux du service ordinaire, le déporté serait enfermé dans sa case jusqu'au départ des corvées temporaires.

Art. 28. — Pendant la nuit, le local affecté au déporté est éclairé intérieurement et occupé, comme le jour, par un surveillant.

J'ai su depuis qu'à dater de cette époque les surveillants reçurent aussi l'ordre de relater tous mes gestes, tous les jeux de ma physionomie, et l'on peut concevoir comment ces ordres furent exécutés. Mais ce qui est plus grave, c'est que tous ces gestes, toutes ces manifestations de ma douleur, parfois de mon impatience, furent interprétés par Deniel avec une passion aussi vile que haineuse. Esprit aussi mal équilibré que vaniteux, cet agent attacha aux plus petits incidents une portée immense ; le plus léger panache de fumée rompant à l'horizon la monotonie du ciel était l'indice certain d'une attaque possible et provoquait des mesures de rigueur et des précautions nouvelles. On voit aisément combien une surveillance ainsi comprise, dont l'intensité haineuse se traduisait forcément dans l'attitude des surveillants, était de nature à aggraver le régime.

Je ne connais d'ailleurs pas de supplice plus énervant, plus atroce que celui que j'ai subi pendant cinq années, d'avoir deux yeux braqués sur moi, jour et nuit, à tous les moments, dans toutes les conditions, sans une minute de répit.

/...

Quand ces lettres me parvinrent en janvier 1898, à l'île du Diable, après une longue et anxieuse attente, non seulement je n'avais pas reçu la bonne nouvelle qu'elles me faisaient prévoir, mais les vexations avaient redoublé d'intensité, la surveillance était devenue encore plus rigoureuse. De dix surveillants et un surveillant-chef, le nombre avait été porté à treize surveillants et un surveillant-chef ; des sentinelles avaient été placées autour de ma case, un souffle de terreur régnait autour de moi, terreur dont je m'apercevais par l'attitude des surveillants.

Vers cette époque également, on élevait une tour dépassant en hauteur la caserne des surveillants et sur la plate-forme de laquelle fut placé le canon Hotchkiss destiné à défendre les approches de l'île. [Mesure parfaitement grotesque: surdimensionnée par rapport à une menace qui viendrait du déporté, voire de quelques complices, mais totalement inopérante face à une action résolue de la puissance supposée ennemie, L'Allemagne, si elle avait décidé de lancer une action maritime de grande ampleur, NDA]

Aussi renouvelai-je auprès du Président de la République, auprès des membres du gouvernement, les appels que j'avais faits précédemment.

Dans le courant du mois de février, les mesures de rigueur ne faisant que s'accentuer encore, et ne recevant aucune réponse à mes précédents appels au chef de l'Etat et aux membres du gouvernement, j'adressai la lettre suivante au président de la Chambre des députés et aux députés.

Iles du Salut, 28 février 1898.

« Monsieur le Président de la Chambre des Députés, « Messieurs les Députés

« Dès le lendemain de ma condamnation, c'est-à-dire il y a déjà plus de trois ans, quand M. le commandant du Paty de Clam est venu me trouver au nom de M. le Ministre de la Guerre pour me demander, après qu'on m'eut fait condamner pour un crime abominable que je n'avais pas commis, si j'étais innocent ou coupable, j'ai déclaré que non seulement j'étais innocent, mais que je demandais la lumière, la pleine et éclatante lumière, et j'ai aussitôt sollicité l'aide de tous les moyens d'investigation habituels, soit par les attachés militaires, soit par tout autre dont dispose un gouvernement.

« II me fut répondu alors que des intérêts supérieurs aux miens, à cause de l'origine de cette lugubre et tragique histoire, à cause de l'origine de la lettre incriminée, empêchaient les moyens d'investigation habituels, mais que les recherches seraient poursuivies.

« J'ai attendu pendant trois ans, dans la situation la plus effroyable qu'il soit possible d'imaginer, frappé sans cesse et sans cause, et ces recherches n'aboutissent pas.

« Si donc des intérêts supérieurs aux miens devaient empêcher, doivent toujours empêcher l'emploi des moyens d'investigation qui seuls peuvent mettre enfin un terme à cet horrible martyre de tant d'êtres humains, qui seuls peuvent faire enfin la pleine et éclatante lumière sur cette lugubre et tragique affaire, ces mêmes intérêts ne sauraient exiger qu'une femme, des enfants, un innocent leur soient immolés. Agir autrement serait nous reporter aux siècles les plus sombres de notre histoire, où l'on étouffait la vérité, où l'on étouffait la lumière.

« J'ai soumis, il y a quelques mois déjà, toute l'horreur tragique et imméritée de cette situation à la haute équité des membres du gouvernement ; je viens également la soumettre à la haute équité de messieurs les députés pour leur demander de la justice pour les miens, la vie de mes enfants, un terme à cet effroyable martyre de tant d'êtres humains.

La même lettre, conçue dans des termes identiques, fut adressée à la même date au président et aux membres du Sénat. Ces appels furent renouvelés peu de temps après.

M. Méline, qui présidait alors le gouvernement, étouffa mes cris et garda ces lettres qui ne parvinrent jamais à leurs destinataires.

Et ces lettres arrivaient au moment où l'auteur du crime était glorifié, pendant qu'ignorant de tous les événements qui se passaient en France, j'étais cloué sur mon rocher, criant mon innocence aux pouvoirs publics, multipliant les appels à ceux qui étaient chargés de faire la lumière, d'assurer la justice !

En mars, je reçus les lettres de ma femme du commencement de janvier, conçues toujours en termes vagues, exprimant le même espoir, sans qu'elle pût préciser sur quelles espérances se fondait cet espoir.

Puis, en avril, nouveau et profond silence. Les lettres que m'écrivit ma femme dans les derniers jours de janvier et dans le courant du mois de février 1898 ne me parvinrent jamais.

Quant aux lettres que j'écrivis à partir de cette époque à ma femme, elle n'en reçut aucune originale et nous n'en possédons que des extraits copiés et tronqués. D'ailleurs, durant toute cette période, les lettres que m'adressait ma femme ne me parvinrent également qu'en copie.

*******************************

Le dénouement.

Quelques jours plus tard, dans les premiers jours de novembre, je reçus le courrier du mois de septembre de ma femme, par lequel elle m'annonçait qu'il s'était produit des événements graves que j'apprendrai plus tard et qu'elle avait introduit une demande en révision qui avait été acceptée par le gouvernement.

Cette nouvelle venait donc coïncider avec la réponse qui m'avait été donnée le 27 octobre précédent. J'écrivis aussitôt à ma femme :

Iles du Salut, 5 novembre 1898.

Je viens de recevoir ton courrier du mois de septembre, par lequel tu me donnes de si bonnes nouvelles.

Par ma lettre du 27 octobre dernier, je t'ai fait connaître que j'étais déjà informé que je recevrais la réponse définitive à mes demandes de révision. Je t'ai dit que dès alors j'attendais avec confiance, ne doutant pas que cette réponse soit enfin ma réhabilitation...

alfred.

J'ignorais toujours que la demande en révision avait été transmise par le gouvernement à la Cour de cassation et que même les débats avaient déjà eu lieu.

Le 16 novembre 1898, je reçus un télégramme ainsi conçu :

Gouverneur à déporté Dreyfus

par commandant supérieur des îles du Salut

Vous informe que chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré recevable en la forme demande en révision de votre jugement et décidé que vous seriez avisé de cet arrêt et invité à produire vos moyens de défense.

Je compris que la demande avait été déclarée recevable en la forme par la Cour et qu'il allait s'ouvrir des débats sur le fond. Je fis connaître que je désirais être mis en communication avec Me Démange, mon défenseur en 1894. Je ne savais d'ailleurs rien de ce qui s'était passé depuis cette époque, j'en étais toujours au bordereau, pièce unique du dossier. Je n'avais pour ma part rien à ajouter à ce que j'avais déjà dit devant le premier Conseil de guerre, rien à modifier à la discussion du bordereau. J'ignorais qu'on avait modifié la date d'arrivée du bordereau, modifié les hypothèses qui avaient été émises au premier procès sur les différentes pièces énumérées au bordereau. Je croyais donc l'affaire bien simple, et réduite, comme au premier Conseil de guerre, à une discussion sur l'écriture.

Le 28 novembre 1898, je fus autorisé à circuler de 7 heures à 11 heures et de 2 à 5 heures du soir, dans l'enceinte du camp retranché. On appelait camp retranché l'espace compris dans une enceinte en pierres sèches de 0,80 m environ de hauteur, enceinte qui entourait la caserne des surveillants située à côté de ma case. La promenade consistait donc en réalité en un couloir, en plein soleil, qui contournait la caserne et ses dépendances. Mais je revoyais la mer que je n'avais plus vue depuis plus de deux ans, je revoyais la maigre verdure des îles ; mes yeux pouvaient se reposer sur autre chose que sur les quatre murs de la case.

En décembre, je ne reçus pas de courrier de ma femme. Aucune des lettres qu'elle m'écrivit dans le courant du mois d'octobre 1898 ne me parvint jamais. L'impatience me gagna durant ce mois ; je demandai des explications, je demandai quand les débats s'ouvriraient sur le fond à la Cour de cassation (qui avait cassé le jugement du Conseil de guerre, NDA ; Dreyfus semblait ignorer que la Cour de Cassation ne jugeait que sur la forme, n'entrant pas dans le fond des débats). (Je ne savais pas que des débats avaient eu lieu les 27, 28 et 29 octobre.) Aucune réponse ne me fut donnée.

C'était le "chant du cygne de Deniel", persécuteur attitré de Dreyfus qui avait largement outrepassé ses droits et inventé des directives ministérielles propres à alourdir la peine du déporté. Cet individu sera d'ailleurs relevé de son poste peu après, un peu comme une victime expiatoire.

Le lundi 5 juin 1899, à midi et demi, le surveillant-chef vint précipitamment dans ma case et me remit la note suivante :

" Veuillez faire connaître immédiatement capitaine Dreyfus dispositif cassation ainsi conçu : "La Cour casse et annule jugement rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le Ier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris et renvoie l'accusé devant le Conseil de guerre de Rennes, etc."

"Dit que le présent arrêté sera imprimé et transcrit sur les registres du Ier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris en marge de la décision annulée ; en vertu de cet arrêt, le capitaine Dreyfus cesse d'être soumis au régime déportation, devient simple prévenu, est replacé dans son grade et peut reprendre son uniforme."

« Faites opérer levée d'écrou par l'administration pénitentiaire et retirer surveillants militaires de l'île du Diable ; en même temps faites prendre en charge le prévenu par le commandant des troupes et remplacer surveillants par brigade de gendarmerie qui assurent le service de garde de l'île du Diable dans position réglementaire des prisons militaires.

« Croiseur Sfax part aujourd'hui de Fort-de-France avec l'ordre d'aller chercher prévenu île du Diable pour le ramener en France.

« Communiquez à capitaine Dreyfus dispositif arrêt et départ Sfax. »

Ma joie fut immense, indicible. J'échappais enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant cinq ans, souffrant le martyre pour les miens, pour mes enfants, autant que pour moi-même. Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inexprimées, l'aube de la justice se levait enfin pour moi. Après l'arrêt de la Cour, je croyais que tout allait en être fini, qu'il ne s'agissait plus que d'une simple formalité.

De mon histoire, je ne savais rien. J'en étais resté à 1894, au bordereau pièce unique du dossier, à la sentence du Conseil de guerre, à l'effroyable parade d'exécution, aux cris de mort d'une foule abusée ; je croyais à la loyauté du général de Boisdeffre, je croyais à un chef de l'Etat, Félix Faure, tous anxieux de justice et de vérité. Un voile s'était ensuite étendu devant mes yeux, rendu plus impénétrable chaque jour ; les quelques faits que j'avais appris depuis quelques mois m'étaient restés incompréhensibles. Je venais d'apprendre le nom d'Esterhazy, le faux du lieutenant-colonel Henry, son suicide ; je n'avais eu que des rapports de service avec l'héroïque lieutenant-colonel Picquart. La lutte grandiose engagée par quelques grands esprits, épris de lumière et de vérité, m'était totalement inconnue.

Dans l'arrêt de la Cour, j'avais lu que mon innocence était reconnue et qu'il ne restait plus au Conseil de guerre devant lequel j'étais renvoyé que l'honneur de réparer une effroyable erreur judiciaire.

Dans le même après-midi du S juin, je remis la dépêche suivante, pour être adressée à ma femme :

« De cœur et d'âme avec toi, enfants, tous. Pars vendredi. Attends avec immense joie le moment de bonheur suprême de te serrer dans mes bras. Mille baisers. »

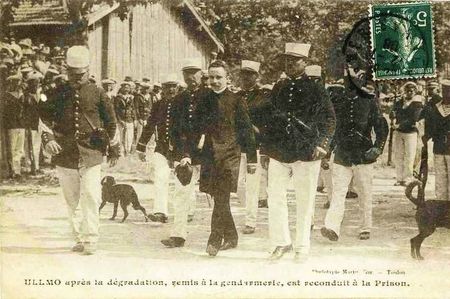

Dans la soirée arriva de Cayenne la brigade de gendarmerie chargée d'assurer ma garde jusqu'au départ. Je vis partir les surveillants** ; il me semblait marcher dans un rêve, au sortir d'un long et épouvantable cauchemar.

* Pour un officier pétri de conventions militaires, le moment est crucial. Les surveillants ont la charge de condamnés, les gendarmes de prévenus, aux arrêts de rigueur, sous la présomption d'innocence

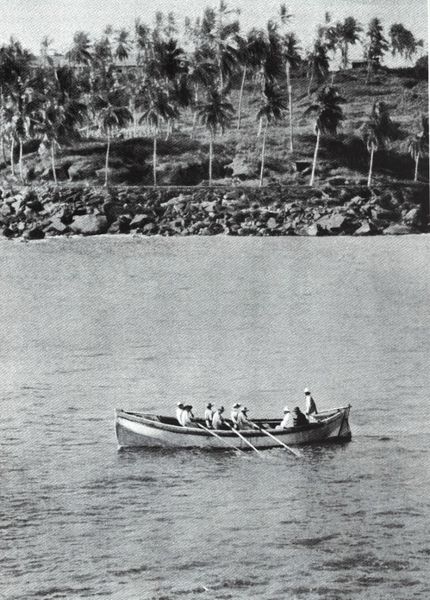

J'attendis anxieusement l'arrivée du Sfax. Le jeudi soir, je vis apparaître au loin un panache de fumée ; bientôt je reconnus un navire de guerre. Mais il était trop tard pour que je pusse embarquer.

Grâce à l'obligeance de M. le maire de Cayenne, j'avais pu recevoir un costume, un chapeau, quelque linge, ce qui m'était, en un mot, strictement nécessaire pour mon retour en France.

Le vendredi matin, 9 juin, à 7 heures, on vint me chercher à l'île du Diable, dans la chaloupe du pénitencier. Je quittai enfin cette île maudite où j'avais tant souffert. Le Sfax, à cause de son tirant d'eau, était stationné fort loin. La chaloupe me conduisit jusqu'à l'endroit où il était ancré, mais là je dus attendre pendant deux heures qu'on voulût bien me recevoir. La mer était forte et la chaloupe, vraie coquille de noix, dansait sur les grandes lames de l'Atlantique. Je fus malade, comme tous ceux qui étaient à bord.

Vers 10 heures, l'ordre vint d'accoster, je montai à bord du Sfax, où je fus reçu par le commandant en second qui me conduisit à la cabine de sous-officier qui avait été spécialement aménagée pour moi. La fenêtre de la cabine avait été grillée (je pense que c'est cette opération qui a provoqué ma longue attente à bord de la chaloupe du pénitencier) ; la porte, vitrée, était gardée par un factionnaire en armes. Le soir je compris, au mouvement du navire, que le Sfax venait de levei l'ancre et se mettait en marche.

A bord du Sfax

A bord du Sfax

Mon régime à bord du Sfax était celui d'un officier aux arrêts de rigueur ; j'avais une heure le matin, une heure le soir pour me promener sur le pont. Le reste du temps, j'étais renfermé dans ma cabine. Pendant mon séjour à bord du Sfax, je me conformais à la conduite que j'avais adoptée dès le début, par sentiment de dignité personnelle, me considérant comme l'égal de tous. En dehors des besoins du service, je ne parlai à personne**.

** Dreyfus imaginait mal à quel point cette attitude qui se voulait digne passait pour de l'arrogance, y compris auprès de gens tout acquis à sa cause.

****************************

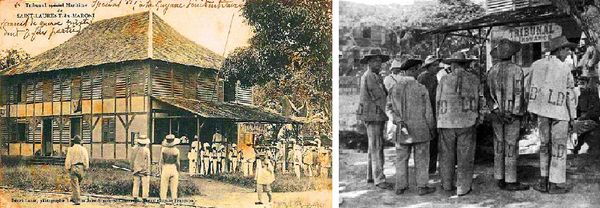

C'en est fini, de la triste histoire de Dreyfus l'innocent en Guyane, et il n'entre pas dans notre propos de traiter de la fin de l'Affaire, loin d'être terminée. C'est un Dreyfus épuisé, malade et considérablement amaigri qui comparut devant le Tribunal de rennes qui devait le rejuger (il était si maigre qu'il fallut bourrer son uniforme de coton pour qu'il puisse comparaître en tenue règlementaire, et la position debout lui était manifestement insupportable). On lui infligea un verdict aberrant: "coupable, avec circonstances atténuantes" (en est-il en matière de haute trahison?) assorti d'une peine de quinze ans de déportation

C'en est fini, de la triste histoire de Dreyfus l'innocent en Guyane, et il n'entre pas dans notre propos de traiter de la fin de l'Affaire, loin d'être terminée. C'est un Dreyfus épuisé, malade et considérablement amaigri qui comparut devant le Tribunal de rennes qui devait le rejuger (il était si maigre qu'il fallut bourrer son uniforme de coton pour qu'il puisse comparaître en tenue règlementaire, et la position debout lui était manifestement insupportable). On lui infligea un verdict aberrant: "coupable, avec circonstances atténuantes" (en est-il en matière de haute trahison?) assorti d'une peine de quinze ans de déportation

Nombre de ses partisans se déchainèrent pour le pousser à se pourvoir en cassation, et demander une vraie révision. Mais un rejet du pourvoi, toujours possible pouvait le ramener à sa situation antérieure et il avait payé assez cher pour se défier de la justice.

Assuré officieusement que s'il renonçait à la cassation, il serait gracié immédiatement, Dreyfus céda et obtint cette grâce, décevant beaucoup de ses partisans (les plus acharnés étant Zola et Péguy). Seulement, les puristes n'avaient pas séjourné près de quatre ans dans une quarantaine effrayante, sur un îlot tropical désert, méprisés de tous. Zola lui-même, condamné pour "J'accuse" à de la prison ferme s'était exilé pour ne pas connaître un encellulement qui aurait été infiniment moins dur.

Assuré officieusement que s'il renonçait à la cassation, il serait gracié immédiatement, Dreyfus céda et obtint cette grâce, décevant beaucoup de ses partisans (les plus acharnés étant Zola et Péguy). Seulement, les puristes n'avaient pas séjourné près de quatre ans dans une quarantaine effrayante, sur un îlot tropical désert, méprisés de tous. Zola lui-même, condamné pour "J'accuse" à de la prison ferme s'était exilé pour ne pas connaître un encellulement qui aurait été infiniment moins dur.

Plus tard, les esprits s'étant apaisés, Dreyfus fut réhabilité et réintégré dans l'armée au grade de commandant, fait le même jour Chevalier de la Légion d'honneur. Il quitta les rangs de l'armée l'année suivante, justice lui ayant été rendue, ce qui ne l'empêcha pas de se réengager en 1914 et de faire une belle guerre (deux fois blessé). Il mourut en 1935, dans l'indifférence générale.

On dit qu'à la fin de sa vie, il faisait preuve de la même rigidité qui donnait à croire "qu'il se serait condamné lui-même": commentant une affaire judiciaire délicate, il aurait lancé un terrible: "il n'y a pas de fumée sans feu!"

Il n'empêche... Il fallut une volonté sans faille pour ne pas sombrer dans la folie à travers toutes ces épreuves. Dreyfus, sans donner plus de détails (sans doute pour éviter que le coupable ne fût sanctionné) déclara qu'il ne tint bon que parce qu'un surveillant lui murmura, dans un moment de désespoir: "quelqu'un, à Paris, s'occupe de vous". Deniel avait eu beau faire le maximum, il y eut quand même un brave type sur l'Île du Diable.

Dès 1859, le Gouverneur de la Guyane se préoccupait des obstacles administratifs, et adressait un courrier au Ministre des Colonies.

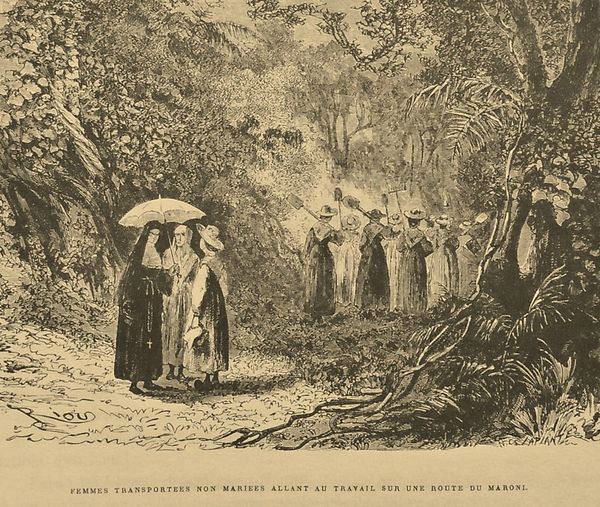

Dès 1859, le Gouverneur de la Guyane se préoccupait des obstacles administratifs, et adressait un courrier au Ministre des Colonies. Le premier convoi de femmes transportées

Le premier convoi de femmes transportées Régulièrement, les forçats en instance de libération, faisaient parloir. On leur présentait des transportées qui, pour échapper à la condition carcérale et au travail forcé, se praient de tous leurs plus beaux atours afin de séduire un prétendant.

Régulièrement, les forçats en instance de libération, faisaient parloir. On leur présentait des transportées qui, pour échapper à la condition carcérale et au travail forcé, se praient de tous leurs plus beaux atours afin de séduire un prétendant. Plus tard, quand des centaines de reléguées (voleuses multi-récidivistes, prostituées ayant violé à de nombreuses reprises les lois règlementant la vie des filles en carte, etc.) rejoindront les condamnées par des Cours d'Assises, ce fut pire. Ces deux catégories de femmes étaient placées sous l'autorité de religieuses de l'ordre de Cluny déjà très impliquées dans l'encadrement des prisons de femmes, sous la direction de Soeur Florence, irlandaise d'origine, qui passa trente ans sur les rives du Maroni: l'administration pénitentiaire n'intervenait que pour des tâches de police générale (récupérer les fuyardes, faire exécuter les sanctions prononcées par les prétoires et les tribunaux)

Plus tard, quand des centaines de reléguées (voleuses multi-récidivistes, prostituées ayant violé à de nombreuses reprises les lois règlementant la vie des filles en carte, etc.) rejoindront les condamnées par des Cours d'Assises, ce fut pire. Ces deux catégories de femmes étaient placées sous l'autorité de religieuses de l'ordre de Cluny déjà très impliquées dans l'encadrement des prisons de femmes, sous la direction de Soeur Florence, irlandaise d'origine, qui passa trente ans sur les rives du Maroni: l'administration pénitentiaire n'intervenait que pour des tâches de police générale (récupérer les fuyardes, faire exécuter les sanctions prononcées par les prétoires et les tribunaux) Une des dernières femmes transportées, Marie Bartête

Une des dernières femmes transportées, Marie Bartête