Figures du bagne - Paul Roussenq, le grand Révolté (1885 - 1949)

Roussenq, grand révolté devenu "théoricien de l'Anarchie" (mais contrairement à d'autres il avait payé suffisamment cher ses galons en la matière) est sans doute une des figures les plus attachantes du bagne. Peu nombreux sont les individus qu'une machine judiciaire aveugle broya avec un tel acharnement.

Le "matricule 37.664"

Fils unique de Henri Roussenq, journalier agricole dans les vignes de saint-Gilles du Gard et de Madeleine Pélouzet, brillant élève malgré un milieu peu stimulant, il supporte mal l'autorité de son père. Des sources non attestées par l'intéressé affirment que dès quatorze ans, il fut séduit par les idées libertaires, dont il eut connaissance par la presse. Seulement il est douteux qu'un adolescent provincial ait eu l'opportunité, comme cela fut énoncé lors de reconstructions diverses du personnage, de connaître les écrits de penseurs et militants tels que Fernand Pelloutier ou Émile Pouget qui pronaient le retour aux sources d'un mouvement ouvrier qui cadrait avec la doctrine de Bakounine, le développement des syndicats, des bourses du travail.

Fils unique de Henri Roussenq, journalier agricole dans les vignes de saint-Gilles du Gard et de Madeleine Pélouzet, brillant élève malgré un milieu peu stimulant, il supporte mal l'autorité de son père. Des sources non attestées par l'intéressé affirment que dès quatorze ans, il fut séduit par les idées libertaires, dont il eut connaissance par la presse. Seulement il est douteux qu'un adolescent provincial ait eu l'opportunité, comme cela fut énoncé lors de reconstructions diverses du personnage, de connaître les écrits de penseurs et militants tels que Fernand Pelloutier ou Émile Pouget qui pronaient le retour aux sources d'un mouvement ouvrier qui cadrait avec la doctrine de Bakounine, le développement des syndicats, des bourses du travail.

Selon ces mêmes sources qui refont l'histoire a posteriori, Le Libertaire, Le Père Peinard et Les Temps Nouveaux, journaux anarchistes de l'époque constituent le fond des lectures du jeune Roussenq qui les aurait lus avec attention dès l'âge de 14 ans, tout comme il aurait dévoré les dix neuf volumes de la fameuse Géographie universelle du libertaire Élisée Reclus. Nos anarchistes extrapolent en supposant que c'est sans doute la lecture de cette œuvre imposante qui l'incitera à quitter ses parents à 16 ans pour partir à l'aventure. (il ne les reverra jamais vivants). Le 6 septembre 1901, il est condamné par le tribunal d'Aix en Provence à six mois de prison avec sursis pour vagabondage, première condamnation suivie par d'autres pour vol, vagabondage et infraction à la police des chemins de fer. Au cours de l'un de ces procès, jugé alors qu'il est encore mineur, un incident déplorable provoqué par un caractère emporté enclenche la terrifiante machine à broyer.

Encore une fois jugé pour vagabondage - délit fort mal vu à l'époque - il est à Chambéry sur le banc des accusé le 5 mars 1903, pour en répondre, en appel d'une condamnation à trois mois ferme pour ce motif. En fin de plaidoirie, l'avocat général demande la confirmation de l'incarcération de ce jeune homme qui vient tout juste de dépasser l'âge de 18 ans (la majorité pénale). Dans une crise de rage incontrôlée, Roussenq se lève et jette un crouton de pain dur à la face du procureur qui, après l'avoir sérieusement tancé, se montre conciliant, à plusieurs reprises. Que l'accusé présente ses excuses, et la Cour ne manquera pas d'en tenir compte... Mais Roussenq n'en a cure. La sentence tombe : cinq ans de prison ferme qui seront accomplis dans une des pires Centrales de France: Clairvaux, dans l'Aube, dont il ne sort que pour rejoindre son affectation,sous le matricule 6.470, au 5ème bataillon d'Afrique, le 14 octobre 1907.

Le 5ème bataillon d'Afrique fait partie des tristement célèbres Bats'd'Af où sont systématiquement affectés les jeunes repris de justice et les gamins sortis de "maisons de correction". Ces camps militaires abritent des compagnies disciplinaires réservées aux supposées fortes têtes, aux indésirables de la "grande muette". La bêtise des officiers de ces camps africains, leur cruauté qui faisait subir mille maux aux malheureux tombant sous leurs griffes, les cas de torture seront fréquemment dénoncés en France, par Georges Darien, antimilitariste convaincu, qui sera l'un des premiers à parler de l'horreur des Bats'd'Af dans son brillant roman Biribi, le coup de grâce étant porté par Albert Londres qui consacrera à ces bagnes militaires un de ses plus terribles réquisitoires.

À Biribi c'est là qu'on crève de soif et d'faim,

C'est là qu'y faut marner sans trêve jusqu'à la fin !

Le soir, on pense à la famille, sous le gourbi...

On pleure encore quand on roupille à Biribi...

(Aristide Bruant)

Dans ce cadre, l'entêtement de Roussenq ne pouvait qu'aboutir au drame. Une vive altercation avec un galonné lui vaudront un premier séjour au cachot. C'est là qu'il commet un geste de révolte qui le mène à la catastrophe. Pendant son treillis aux barreaux, il y met le feu. Mais il n'avait pas prévu qu'il passerait, peu après, en conseil de guerre de la division d'occupation de Tunisie pour répondre des chefs d'accusation suivants (sources: le dossier militaire de Roussenq) :

1) Tentative d'incendie volontaire d'un bâtiment à l'usage de l'armée ;

2) Voies de fait envers un supérieur pendant le service ;

3) Outrages envers un supérieur pendant le service ;

4) Destruction volontaire d'effets ;

5) Refus d'obéissance.

Le rapport de l'administration qui rappelle les motifs d'inculpation portés à l'encontre de Roussenq est instruit uniquement à charge : Tentative d'incendie volontaire d'un bâtiment à l'usage de l'armée, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Comment, à partir de l'incendie d'un simple treillis, peut-on mettre le feu à une cellule en pierre totalement vide de meubles?

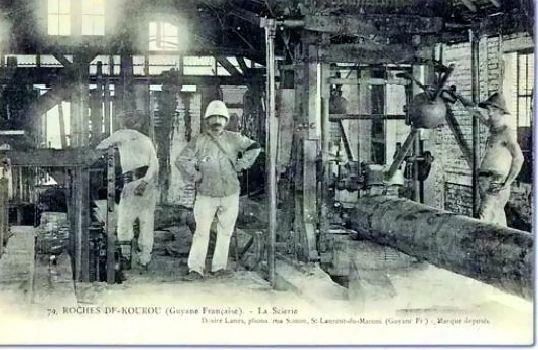

Le verdict tombe et par 5 voix contre 2, l'accusé est reconnu coupable accompagné d'une peine terrible et démesurée. Dégradation militaire (ce dont l'accusé ne devait pas être peiné...), 15 ans d'interdiction de séjour et surtout 20 ans de travaux forcés. Roussenq est effondré. Transit à Maison Carrée près d'Alger et, le 30 décembre 1908, Roussenq embarque à bord de La Loire dans un convoi de forçats pour s'acheminer vers la Guyane où il accoste le 14 janvier 1908.

Le verdict tombe et par 5 voix contre 2, l'accusé est reconnu coupable accompagné d'une peine terrible et démesurée. Dégradation militaire (ce dont l'accusé ne devait pas être peiné...), 15 ans d'interdiction de séjour et surtout 20 ans de travaux forcés. Roussenq est effondré. Transit à Maison Carrée près d'Alger et, le 30 décembre 1908, Roussenq embarque à bord de La Loire dans un convoi de forçats pour s'acheminer vers la Guyane où il accoste le 14 janvier 1908.

Et c'est là que commence, à son corps défendant, la légende de l'Inco (incorrigible)

On retrouve la trace de Roussenq au cours de son séjour en Guyane dans de nombreux ouvrages consacrés au sujet, preuve qu'il a marqué le lieu et l'époque. Au total, Roussenq aura cumulé 3.779 jours de cachot (plus de dix ans) et encore, sans la décision du Gouverneur Chanel saisi d'un coup de coeur, qui lèvera de manière unilatérale les punitions en cours et n'aura pas à le regretter, ce record absolu aurait été bien plus lourd. Quelques motifs de condamnations:

• A excité ses camarades à l'hilarité par son bavardage continuel pendant la sieste - 30 jours de cachot.

• Lacération complète de ses effets d'habillement - 30 jours de cachot.

• N'a pas cessé pendant la sieste d'appeler les autres punis pour les obliger à parler avec lui - 30 jours de cachot.

• S'est catégoriquement refusé à se laisser mettre aux fers - 30 jours de cachot.

• A accusé un surveillant de lui avoir volé 2 francs - 30 jours de cachot.

• A grimpé jusqu'au sommet des barreaux de sa cellule et a déclaré qu'il en redescendrait quand il lui plairait - 30 jours de cachot.

Sa soif de défi de l'autorité pénitentiaire était associée à une force de conservation inouïe, qui lui permit de rester en vie là où d'autres infiniment moins brimés y laissèrent leur peau. On notera que Roussenq, révolté, ne commit pourtant aucun acte de violence physique.

Cachots de Saint-Joseph : ils étaient grillés sur le dessus, surmontés d'un chemin de ronde et une toiture de tôle les maintenait dans l'obscurité

Cachots de Saint-Joseph : ils étaient grillés sur le dessus, surmontés d'un chemin de ronde et une toiture de tôle les maintenait dans l'obscurité

En 1910, les cachots de Saint-Joseph étaient des pièces de 13 à 17 m3. Dans la moitié de ces derniers, il régnait constamment une totale obscurité, les autres étant dans la pénmbre: on pratiquait la rotation des détenus pour éviter qu'ils devinssent aveugle. Les fers étaient placés aux chevilles tous les soirs et le prisonnier ne touchait sa ration normale de nourriture qu'un jour sur trois, les autres repas étaient composés de pain sec et d'eau. Le silence total était la règle. Dans ses souvenirs, Roussenq eut l'opportunité d'expliquer que ce furent d'infimes gestes d'humanité - un gardien laissant tomber sa cigarette allumée comme par distraction dans sa cellule, par exemple - qui l'empêchèrent de totalement sombrer.

En 1910, les cachots de Saint-Joseph étaient des pièces de 13 à 17 m3. Dans la moitié de ces derniers, il régnait constamment une totale obscurité, les autres étant dans la pénmbre: on pratiquait la rotation des détenus pour éviter qu'ils devinssent aveugle. Les fers étaient placés aux chevilles tous les soirs et le prisonnier ne touchait sa ration normale de nourriture qu'un jour sur trois, les autres repas étaient composés de pain sec et d'eau. Le silence total était la règle. Dans ses souvenirs, Roussenq eut l'opportunité d'expliquer que ce furent d'infimes gestes d'humanité - un gardien laissant tomber sa cigarette allumée comme par distraction dans sa cellule, par exemple - qui l'empêchèrent de totalement sombrer.

Roussenq, comme d'autres, frôla la folie, en arrivant (on l'a vu ci-dessus) à provoquer la punition par les moyens les plus insensés.

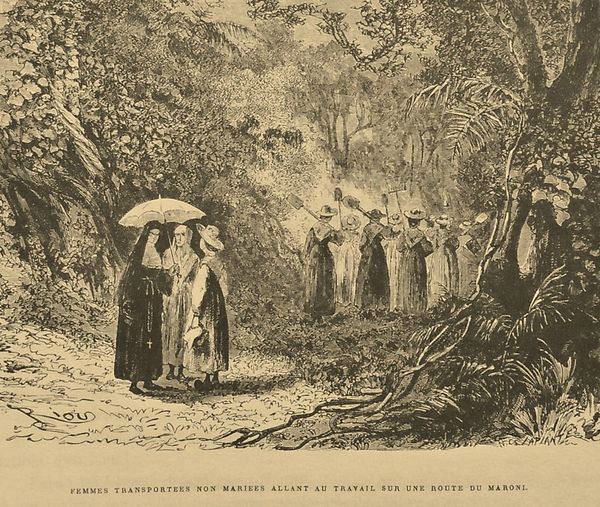

Aussitôt achevées ses punitions et sorti du cachot, il retrouvait ses compagnons d'infortune et les dures lois de cette communauté pour le moins hétéroclite pour laquelle il n'a guère d'estime. On y trouve bien sûr des criminels de sang (1/4 des effectifs environ), mais aussi des escrocs, des voleurs à la tire, des réfractaires à la discipline militaire, etc.

Les cases collectives des bagnards, peu contrôlées par les agents de l'AP dès que les portes étaient fermées, se formaient parfois en fonction des affinités entre leurs occupants. Certaines étaient réputées pour servir de salles de jeux ou de bordels avec des malheureux qui, de gré ou de force, se prêtaient aux "amusements" des plus forts... Ceci étant, Roussenq dira souvent que les bagnards étaient capables du pire comme du meilleur.

Comme ses congénères, il devait se méfier de tout et de tous : voleurs, caïds, mouchards, gardiens... ce qui explique peut être, paradoxalement, pourquoi il multipliait les peines de cachot où au moins il était hors de toute promiscuité (le document suivant, qui relate la visite d'Albert Londres à Roussenq légitime cette thèse). Roussenq se replia sur lui même. Son goût prononcé (et jamais démenti) pour l'écriture et la lecture se confirma et lui furent sûrement d'un grand secours pour exploiter les failles d'un règlement jamais observé, dans des lettres abondantes, envoyées à l'administration, tenue par le règlement de répondre. Ces dénonciations reposaient sur l'ensemble des lois, règlements et décrets régissant la vie du bagne et qu'il avait méticuleusement appris. À tel point qu'un des commandants du bagne, Jarry, aurait déclaré : "Si j'en avais deux comme Roussenq dans le pénitencier, je démissionnerais".

Heureusement, il avait la plume plus tendre lorsqu'il écrivait à sa mère, à Saint-Gilles. Ou lorsqu'il écrivait avec mélancolie, des vers pleins de solitude :

Le temps, l'inutilité de son combat qu'il entendait mener tant en son nom qu'en celui de ses codétenus qui ne lui en savaient guère gré, l'usure psychologique et physique (le médecin l'avait catalogué "atteint de cachexie") eurent raison de l'Inco.

À preuve, l'extrait d'une lettre adressée au commandant de la place, Masse, datée du 8 juin 1923 :

« [...] C'est pourquoi, dans ma détresse, je me tourne vers vous. Je ne puis plus avaler mon pain, les jours de pain sec. J'ai 1m75 et je pèse 50 kilos. La misère physiologique se lit à travers mon corps. J'espère, malgré tout, arriver à subir les 150 jours de cachot qu'il me reste ».

Le gouverneur Chanel s'intéressa au personnage. Premier officiel qui le vit autrement que comme une forte tête à abattre, qui lui témoigna de la considération malgré des débuts... difficiles, on dira pour demeurer dans la litote.

"J'avais voulu voir Roussenq, et dès mon arrivée en Guyane: sa mère m'avait écrit longuement ''il n'est pas mauvais, Monsieur, on l'a entraîné...

- Ah! Ces phrases, toujours les mêmes, que tracent, en pleurant, les mères des mauvais garçons: 'C'est mon petit, Gouverneur, et je l'avais bien élevé pourtant...'

Et l'une des premières lettres que j'ouvais en débarquant en Guyane, de ces lettres cachetées, adressées au chef de la colonie et qui sont un des rares privilèges des forçats, l'une des premières lettres m'était envoyée par Roussenq : quatre pages d'insultes, de cris de haine. "Vous serez comme tous les autres, un vampire, un assassin, un lâche, je n'ai pas peur de vous et je vous emmerde". Le dossier! Effroyable : prison, cachot, camp des incorrigibles, toute la gamme des peines. mais tout cela pour rien, pour le plaisir, dirai-je, pour avoir protesté, insulté, menacé. "Roussenq est un hystérique du cachot", écrivait un commandant de pénitencier. "Il recherche les punitions".

- Bref, un révolté.

Nous sommes dans le grand couloir de la maison de force de l'île Saint-Joseph: c'est ma première inspection des îles du Salut. Une à une les portes de fer se sont ouvertes : les hommes au cachot noir sont sortis à l'appel du surveillant.

Parmi ces misérables, hébétés, abrutis, au masque violent ou de fausseté, Roussenq fait une tache, une tache claire. : " c'est le gars du midi, brun, sec, nerveux ". Figure intelligente où les yeux ardents, maintenant embués de larmes, me jetaient tout à l'heure comme un défi.

- Réfléchis, je te verrai plus longuement ce soir. Tu as devant toi des centaines de jours de cachot. Tu es considéré comme un incorrigible. Je ne te connais encore que par ton dossier et par tes lettres, mais tu es bien l'homme que je pressentais. Ecoute-moi, tu iras au travail dès demain, je lève les punitions, tu cesseras d'être un inutile... et si tu te conduis bien, tu vas me le promettre car tu peux, tu dois le faire, je te ferai grâcier : tu reverras ta Provence et ta maman"

Un an de ce régime, après qu'enfin un membre de l'Autorité se soit montré humain envers Roussenq, et il n'encourut aucune punition. Quand, en 1927, le Gouverneur Chanel (qui a mauvaise réputation en Guyane, bien à tort) revint en france, il demanda une réduction de peine au chef de l'Etat et ne ménagea pas ses efforts pour l'obtenir. En 1929, Roussenq était classé 4e 1e, c'est à dire Libéré avec obligation de rester en Guyane. Il s'installa à Saint-laurent du Maroni et survécut, incapable de travailler tant il était épuisé, grâce à quelques secours venus de France et à l'amitié d'un condamné, planton à l'hôpital, nommé Burkowsky. Ce dernier fut découvert assassiné en juin 1930, égorgé d'un coup de sabre d'abattis. Sans le moindre indice tangible, Roussenq fut accusé de cet assassinat qu'il aurait commis avec un autre libéré pour voler les 1.400 francs que Burkowsky avait accumulés en prévision d'une évasion possible. Mais Roussenq était devenu un grand malade, qu'il fallut hospitaliser pour soigner son béri-béri. La "tentiaire" avait sans doute été heureuse de remettre la main sur lui, son "protecteur" ayant quitté la Guyane, mais il fut innocenté par le Tribunal Maritime Spécial qui stigmatisa, dans des attendus très lourds, la légèreté de l'accusation.

Après l'appel de sa mère au Président Doumergue, en 1924 (sans succès), la revue Détective avait attiré l'attention sur le bagnard en 1929, qui bénéficiait toujours du soutien de l'ancien gouverneur de la Guyane, Jean-Charles Chanel. Le Secours Rouge International et la fédération du Gard du parti communiste français pétitionnaient également avec régularité (il n'est pas certain que ces deux soutiens, dans le contexte de l'époque, aient aidé Roussenq).

Ce n'est qu'en 1933 que Roussenq put retrouver Saint-Gilles, sa ville natale où il est accueilli par de nombreux amis... Mais sa mère était morte depuis deux ans. Il participa ensuite à des conférences organisées par le Secours Rouge International et fit partie d'une délégation envoyée en URSS où il séjourne pendant trois mois. Le compte rendu très critique qu'il rédige à l'occasion de ce voyage entraîne sa rupture avec les organisation du PCF.

Il s'installa en 1934 à Aimargues, participant aux travaux du groupe libertaire, devenant gérant du journal anarchiste Terre Libre édité à Nîmes avant de reprendre la route, travaillant à l'occasion comme colporteur. Considéré comme suspect par le gouvernement de Vichy, il fut interné pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à Sisteron. Usé par les maladies contractées au cours de ses années de bagne, il se suicida à Bayonne le 3 août 1949 à l'âge de 64 ans, sans donner la moindre explication. Les dernières années de sa vie furent consacrées, quand ses forces le lui permettaient, à animer des conférence et à dénoncer les aspects les plus épouvantables de la condition pénitentiaire.

Lors de sa brève entrevue avec Albert Londres, à l'île Saint-Joseph, Roussenq prononça la phrase sans doute la plus terrible qu'on ait dite sur le bagne:

"Je ne puis croire que j'ai été un petit enfant..."

Son livre de souvenirs est sans doute le plus sobre et par là-même le plus terrible écrit par un ancien forçat.

A compléter, à relire, à sourcer.